2011年3月11日の福島第一原発から8年。一廃炉は決まったものの、そこに向けて気の遠くなる作業が続く。現場を歩いた。

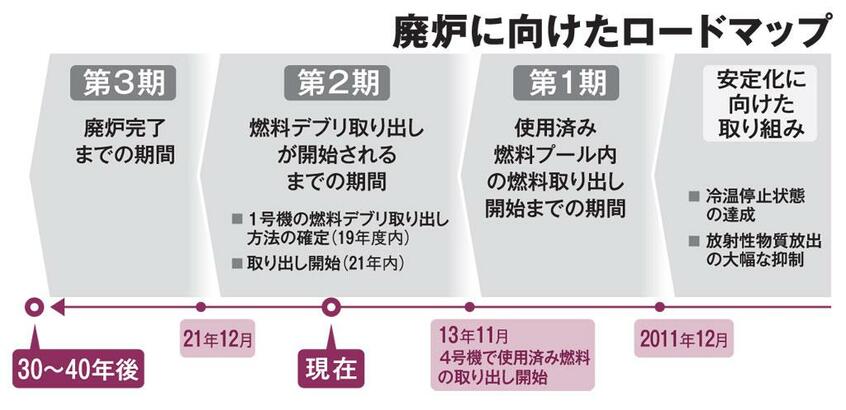

【廃炉完了まであと30~40年? 廃炉に向けたロードマップはこちら】

* * *

胸につけた線量計が、けたたましい音を立てた。

「ピー!」

東京電力福島第一原発。2号機と3号機の間の通路で説明を受けていると警報音が鳴った。放射線量が毎時20マイクロシーベルト増えるごとに鳴る仕様だという。

異臭がするわけでも、空から何か降ってくるのが見えるわけでもない。だがこの時、地上の放射線量は毎時250マイクロシーベルト。4時間この場所にいれば1ミリシーベルトとなり、一般人の年間被曝限度に達する。

「3号機の前は放射線量が高いので、ここでの取材は5分で終わります」

案内する東京電力の社員にせかされた。

2011年3月11日、揺れが収まった後に高さ約15メートルの大津波が原発をのみ込んだ。運転中の1~3号機は炉心溶融(メルトダウン)を起こし、1、3、4号機では原子炉を納めた建屋が水素爆発で壊れ、大量の放射性物質が大気中に放出された。同年12月、国と東電は「廃炉完了まで30~40年」とした工程表を発表した。

その枠の5分の1ほどの時間が過ぎた今、現場はどうなっているのか。1月下旬、「3・11」から8年を前に、記者は合同取材団の一員として廃炉作業が続く第一原発の構内に入った。

まず案内されたのが、原子炉建屋から100メートル近く離れた高台だ。

バスを降り、建屋を見下ろした。北から南へ、1、2、3、4号機と並ぶ。

水素爆発で鉄骨があらわになったままの1号機。最上階の枠外に鋼鉄製の「前室」と呼ばれる、作業を進めるための建屋を取りつけた2号機。3号機には昨年、放射性物質の飛散を防ぐ巨大なドーム屋根が設置され、4号機は建屋を覆うように逆L字形の鉄骨が設置されている──。生々しい爪痕を前に、原子炉建屋が吹き飛び排気塔から白煙が立ち上る衝撃的なあの日の光景が、じわりとよみがえった。

原発構内で働く作業員は、ピーク時の半分近い1日約4300人。行き来する多くの作業員は顔を露出している。殺気立った現場とは違う。ただ黙々と、仕事をこなしている印象だ。だが、作業中は水すら飲めない。