元朝日新聞記者でアフロヘア-がトレードマークの稲垣えみ子さんが「AERA」で連載する「アフロ画報」をお届けします。50歳を過ぎ、思い切って早期退職。新たな生活へと飛び出した日々に起こる出来事から、人とのふれあい、思い出などをつづります。

* * *

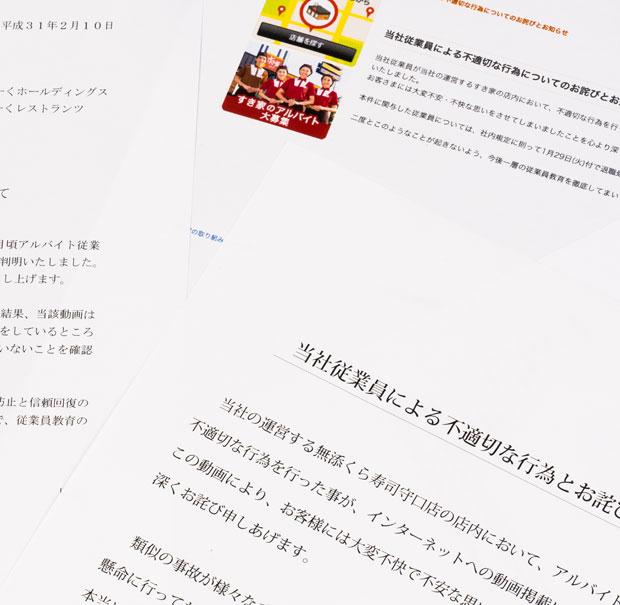

いわゆる「バイトテロ」の投稿映像を見て印象に残ったのは、撮影される人もする人も、心から楽しそうにしていたことでした。罪悪感的なものが見当たらない。

で、話は変わりまして、私、日本酒好きが高じて個人で飲食店を営んでいる友人が大勢できまして、私はその人たちが大好きなのです。爽やかで前向きで、仕事もできて、礼儀正しくて、本当にこれ以上の人たちはいないといつも思う。で、それは料理という仕事がもたらすものではないかと考えてきました。季節の食材と向き合い、つまりは自然と向き合い、それを最高の状態に調理してお客さんに食べさせて、その笑顔に喜びをもらう。仕事そのものはとてもハードだし、全く効率よく稼げやしないけれど、きっとそこには人として根源的に大切なものがあるんだなと刺激を受け尊敬してきたのです。

一方、映像の人たちにはそもそも「料理をしている」という感覚も、もちろん喜びもゼロだったに違いありません(そうでなきゃあんなことできない)。そこにあるのはただのうんざりする労働で、高くもない賃金のため仕方なくこなさねばならないソフトな地獄の時間。あの「テロ行為」の屈託のない笑顔は、その地獄に唾を吐きかけてやったという解放感にも見える。

一体この差はどこから来るのでしょう。

巨大チェーンで何かを食べたり買ったりする時、我々が料理してくれた人に思いをはせることなどありません。どこで食べても買ってもメニューの写真と似たものが出てきて、予想通りの味がすればよし。重視するのは価格。となれば料理人に求められるのは、安く均一なものをひたすらマニュアル通りに効率よく作ること。もちろんそこには労働力の安さも含まれる。それはもう「料理」なんかじゃない。そこにあるのは巨大なシステムで、人の喜びが入る隙間などほとんどないのではないでしょうか。彼らの行為は全く正当化されるものではありませんが、彼らの地獄は今の世の中で誰もが陥りかねない地獄なのだとも思う。

※AERA 2019年3月11日号