「腸内フローラ改善」といった効果をうたうヨーグルトが店頭にあふれ、かつてないほど腸内環境への関心が高まっている。米が持つ大腸への影響を研究したのは、岐阜大学の早川享志教授(64)だ。

小腸で消化・吸収されずに大腸まで届くでんぷんのことを、レジスタントスターチという。早川教授は、玄米に含まれるでんぷんがレジスタントスターチとして大腸に多く届き、それが大腸がんの発症抑制や腸内環境を整えるのに役立つことを突き止めた。

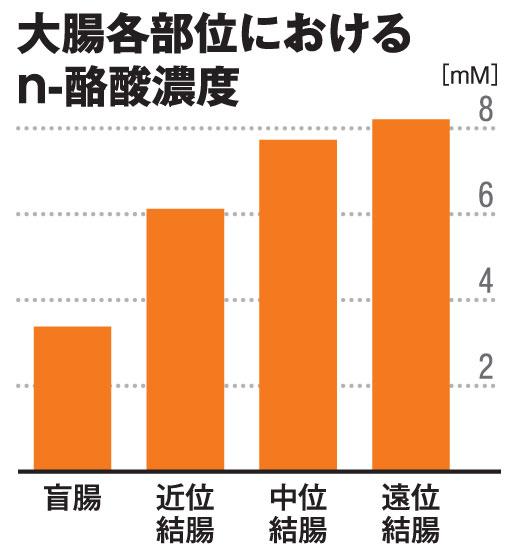

「レジスタントスターチは、大腸内でn─酪酸という物質の産生を助けます。3週間にわたって玄米を食べさせたブタの大腸を調べたところ、大腸の入り口側である盲腸と比べ、出口に近い遠位結腸ではn─酪酸の濃度が2倍以上に増えていました」

n─酪酸は結腸の上皮細胞のエネルギー源になり、正常な細胞分化を促す働きがあるという。

「がんの原因は、細胞分化のエラーです。レジスタントスターチによってつくられるn─酪酸は正常な細胞分化をサポートするので、結果、玄米食が大腸がんの予防に役立つのです。さらに、試験管内の実験では、n─酪酸には初期のがん細胞を自殺させる効果も見つかっています」

ほかの大腸疾患の予防や整腸作用も期待できる。

「大腸のアデノーマ(良性腫瘍(しゅよう))や大腸憩室症という病気の患者と健康な人の便を調べると、健康な人の方がでんぷん、つまりレジスタントスターチが多かったという報告があります。また、レジスタントスターチは、腸内の環境を整えてくれるビフィズス菌のエサになり、ビフィズス菌を増やします」

玄米を食べ、レジスタントスターチをたっぷりと大腸に届けることで、腸内環境を整え、大腸がんや大腸疾患の予防にもつながるのだ。(編集部・川口穣)

※AERA 2018年11月19日号より抜粋