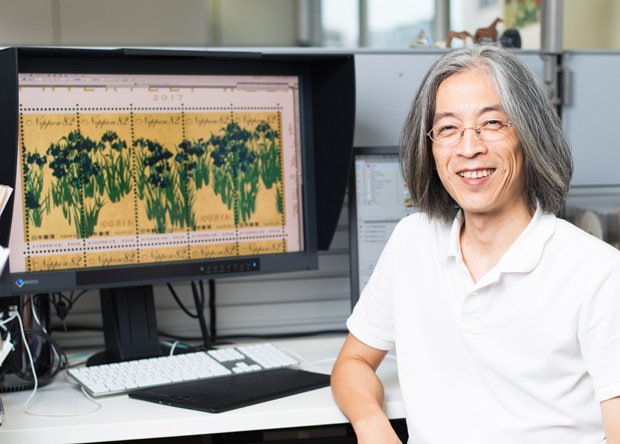

タテ・ヨコ数センチの小さなスペースに画像と文字を入れ、色調のバランスをとる、通常の商業デザインと一線を画す切手デザイン。その歴史と最近の動向について日本郵便切手・葉書室の主任切手デザイナー、玉木明さんに聞いた。

玉木さんが切手デザイナーになったのは91年。美大でグラフィックデザインを学び、「珍しそうだから」と当時の郵政省に国家公務員(技芸官)として入省した。

「最初に手がけた切手は、『農業試験研究100年記念切手』(93年)です。当時、若手のデザイナーはコンペ形式で制作することになっていて、それまで3、4回チャレンジして落ちて、向いていないかな、と落ち込みもしたので、採用されたときはうれしかったですね」(玉木さん、以下同)

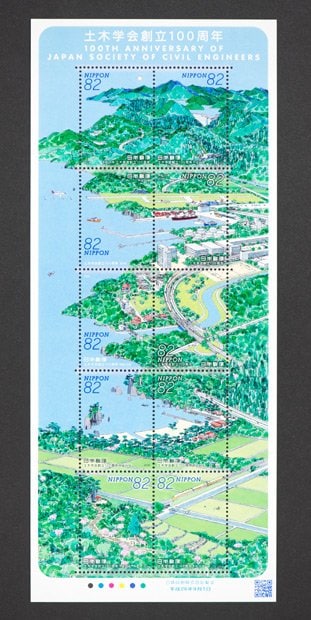

「土木学会創立100周年」(2014年)はシート全体で一つの風景を描いた。

「土木というと堅いイメージですが、生活の基盤であり、人の生活そのもの。平穏な風景の中に橋や建物など生活の中の土木建築を描きました」

前例のない短期間で発行したのは「東日本大震災寄附金付切手」(11年)だ。額面80円に20円の寄付金がつくこの切手は、11年3月11日の震災発生から週末をはさんだ3日後に発行が決まった。震災を題材にした切手は例がなく、通常3〜4カ月かかるデザイン作業が実質1週間という異例づくしだった。

近年は特殊切手の購入者の7割が30〜50代の女性だ。彼女たちにとって切手は、切手帳に入れて眺めるだけでなくコミュニケーションツールでもある。切手の絵柄に合わせてカードを選び、特印を押し、それを誰かに送り、やりとりを楽しむ。最後に玉木さんは言う。

「切手デザインは俳句と似ています。言い切れない部分は余韻を残す。自分は100年後も残るデザインを心がけています。切手だから可能なデザインの良さを知ってもらえるとうれしいですね」

(ライター・矢内裕子)

※AERA 2018年1月15日号より抜粋