医療の進歩で、幼くして命を落とす子どもの数は減った。しかし、この国は、せっかく救った子どもに、義務教育という最低限の教育さえ、十分に受けさせることができずにいる。

* * *

憲法26条には、こうある。

「すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する」

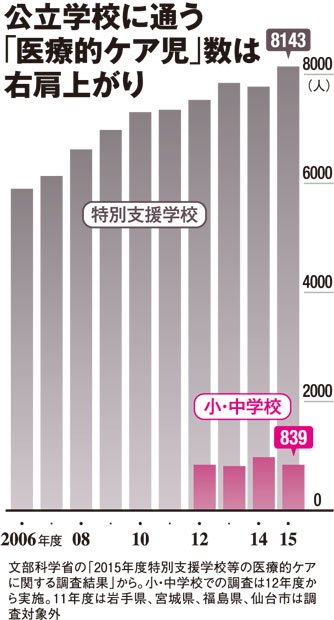

だが、義務教育を受ける機会さえ十分に保障されていない子どもたちがいる。「医療的ケア児」だ。

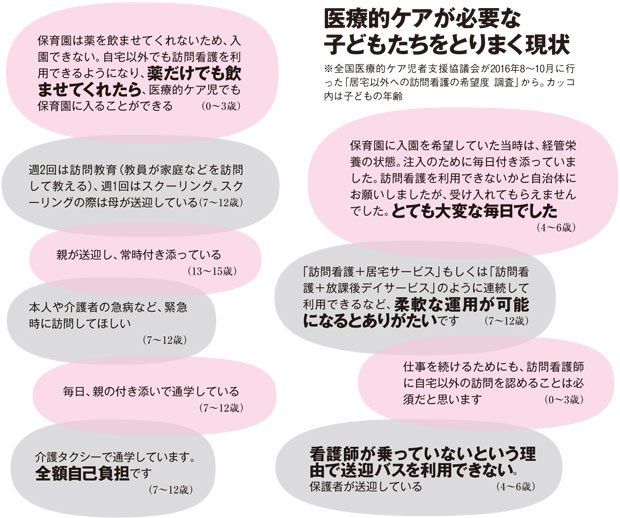

「医療的ケア児」とは文字通り、日常生活で医療的なケアを受ける必要がある子どもたちのこと。寝たきりの重症児を思い浮かべるかもしれないが、人工呼吸器の装着やたん吸引の必要はあるものの、立ったり走ったりできる子もいる。だが、ケアの頻度が低くても、特別支援学校や小・中学校への登下校のみならず、学校生活全般に親の付き添いを強いられるケースが少なくない。

●付き添いで働けない

親が体調を崩して付き添うことができない場合や、親が働かなければ生活が成り立たない家庭の子は、通学できない。訪問教育もあるが、授業は週に2、3回で1回2時間程度。もちろんこの間も親が付き添う。付き添いのために多くは母親が就労をあきらめ、経済的不安を抱えながら、毎日の付き添いという身体的負担も引き受けている。

横浜市に住む会社員の綾綾子(あや・あやこ)さん(41)の7歳の息子は、「先天性ミオパチー」という病気で筋肉が弱く、寝たきりの生活を余儀なくされている。たんの吸引や胃ろうなどの医療的ケアも常時必要だ。

昨年4月に特別支援学校に入学する際は、学校側から保護者の付き添いを求められた。行政書士として開業する夫の崇さんと仕事を調整しながら、毎日、学校への付き添いを続けるが、心身の負担は大きい。

保育園入園を希望して都内じゅうを探し回ったが受け入れる園はなく、横浜市に転居。市内にある障害児・病児と健常児の統合保育を行う保育園に入園した。息子は同じ園に通う子どもたちや保育士から大いに刺激を受けて、少しずつ言葉が出てきたという。集団の中で育つ大切さを実感し、小学校でも同様の環境を望んだが、付き添いという「小1の壁」に阻まれた。