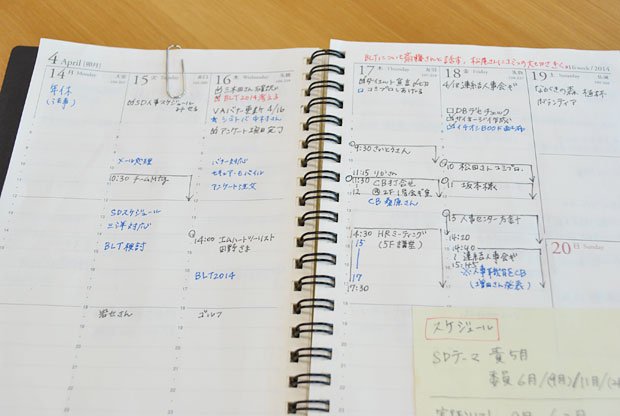

見開き1週間の手帳。左上がクリップでとめられている(撮影/編集部・塩月由香)

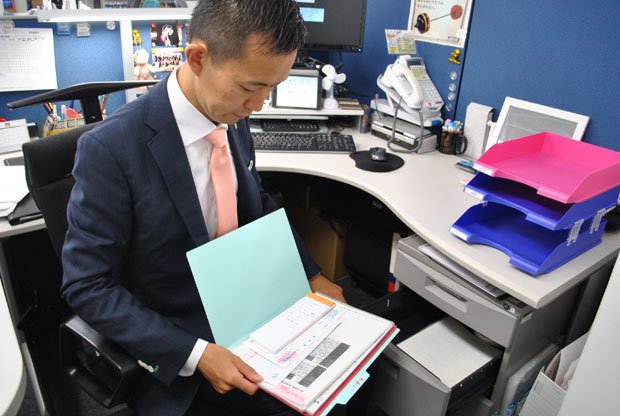

出勤後に前日の引き継ぎ資料を取り出す柳田さん(撮影/編集部・塩月由香)

出席者の発言の時間制限、進行役の導入も時短効果あり(写真:はてな提供)

グーグルの坂本さん(撮影/岡本俊浩)

時間を上手にやり繰りし、仕事もプライベートも充実させる。

そんな人たちの仕事術は、どこが違っているのか。

実践するビジネスパーソンらにその方法を聞いた。(編集部・塩月由香、ライター・岡本俊浩)

●手帳に情報を集約 現状把握し時間を

オンとオフはしっかり分けるのがモットー。上司も一目置く業績をあげながら、毎週水曜は午後5時15分に定時退社し、ゴルフの打ちっぱなしに行く。

パナソニックエコソリューションズのシゴトダイエット推進室で働く立尾仁美さん(26)は、月曜の朝、週末に通勤バッグに入れたままにしていた仕事用の手帳を開く。

立尾さんは、手帳と自作のタスクシートを使い分ける。手帳は1週間の見開きタイプを使用。会議や打ち合わせは所要時間を丸や矢印で囲み、すきま時間が一目でわかるようにしている。一日の予定の上に書き込むToDoリストは、その週に達成できなかったものを金曜夕方に翌週ページに書き写す。写し終えたら、ページを繰ってクリップで左上を留める。

「何度も前のページに戻り確認していると情報に漏れが出てきます。直近1週間の見開き2ページで現状を把握します」

効率化のおかげで、フリーの時間を週に1時間は取れ、先々を考えた将来のための仕事にあてることができるようになった。手帳裏のポケットには、そうしたすきま時間で作った自作の全社分月次売上比較表がさらりと入っている。

自作のタスクシートは1案件1枚の設定。必要な期間の月間カレンダーをインターネット上からダウンロードしてA4用紙1枚にまとめ、達成までの中間目標と日付を書き入れる。打ち合わせにも持っていき、仲間に見せ、時間意識を共有する。

同じように月曜の朝、会社へ向かう雑踏の中で、KDDI系の公衆無線LAN通信会社「ワイヤ・アンド・ワイヤレス」運用本部の橋本正則さん(50)は、早足で歩きながら今日の仕事の流れを考える。

1時間の通勤時間でその日の仕事の優先順位を考え、出勤後の最初の5分で仕事の段取りを「見える化」するのが習慣だ。

常時20ほどの中長期の案件を抱えるが、タスク管理はパソコンの「メモ帳」のシート1枚に集約している。以前は課題ごとに分けて作成していたが、やがて1枚のシートに書き足すようになり、数年間続けている。毎朝、最優先の課題をカットアンドペーストして一番上に移動させ、終了したら下におろすというふうに、順番を差し替える。

「数年間追記し続けることで、同様の案件が発生したときに、前回の期間の実績や注意点を再利用できます」

仕事の効率化に詳しい知的生産研究家の永田豊志さんは、時間配分の考え方の一つとして、「特に緊急ではないが重要なもの」をいかに毎日の時間割りに落とし込んでいくかが大切と説く。例えば将来に向けた勉強や起こりうる障害に対する予防だ。

「時間が余ったらやろうと考えていたら、時間なんて絶対に余らない。自分の人生の目的に向けた準備、勉強、旅行の計画、思考する時間を確保するために、自分で自分にアポを取るんです」

●平積み書類が提案のもと

数十人の営業マンの机が並ぶ部屋の窓側の列に、プルデンシャル生命保険で営業所長を務める柳田優木さん(33)のやや広めのブースがある。

社内で業務改善の提案数の多さで知られる柳田さんだが、机での書類の整理は、意外にも平積みOK。数々の提案のもとになるのは、「もしかしたら役に立つかもしれない案件」の資料の平積みからだ。

仕事の合間に未処理資料をぱらぱらとみて、業務後「パンドラの箱」と呼ぶ机のひとつの引き出しに、クリアファイルごと平積みに。インターネット上で気になった情報もすべてA4用紙に印刷して1案件ずつクリアファイルに入れ、「パンドラの箱」へ。

毎週月曜と木曜の夜、この資料を棚卸しして、使えるものがないか確認する。あるものはミーティング用の資料入れのボックスへ、あるものは部下に渡す資料へと姿を変える。

「最近は、紙の資料をクラウド化したり、ネット情報はお気に入りに登録したりと、いろいろ方法がある。でも自分にとっては、いったんすべての情報を同じ状態に一元化して、その中から情報を選別し、決まった場所に振り分けて保管したほうが頭の整理がつくんです」

事務効率化コンサルタントのオダギリ展子さんは、机上に書類が散乱していて整理がつかない場合、まず「自分が管理しているモノ、抱えているモノの量を減らしてみてください」と話す。業務中に机の整理をするのは周囲の目も気になるため、区割り・2段階での整理を提案する。

「まず机の右側、左側、1段目の引き出し、机の下というふうにデスク周りを7カ所に分けて、場所ごとに置かないモノを整理。次に空いたスペースを整頓、の順で。できる時にできる範囲で」

●仲間の集合知で思考を時短

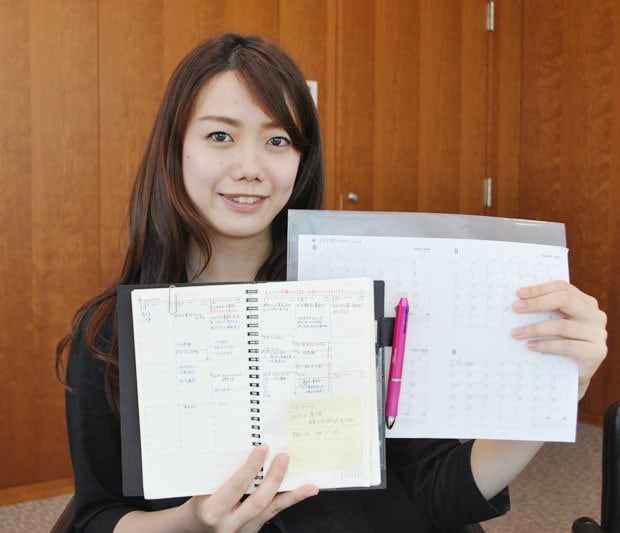

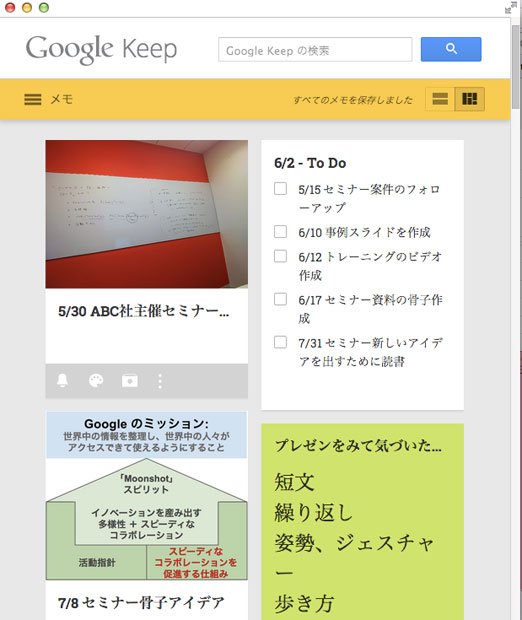

グーグルの坂本奈央さん(25)は、企業向けアプリケーション「グーグルアップス」などのセールスを担当している。中小企業が集まるセミナーでサービス説明をし、代理店と一緒にサービスの導入を企業に提案することもある。

仕事は高密度。それでも、勤務時間は一日平均7~8時間。社内外のコミュニケーションはGmailが基本だ。仕事の効率化のために坂本さんがやっているのは、「読んだら、メールにラベルをつけて分類すること」だという。

処理する仕事の優先順位は「1日以内」「数日中」「1週間以内」で分ける。仕事がクリアになるから、予定がつまっていない日はきっぱり帰れる。予定表の「グーグルカレンダー」や、複数のパソコンでデータを共有できる「グーグルドライブ」も使う。

「グーグルドライブに『仕事の痕跡』を残せば、メンバーはいつでも参考にできるし、みんなの『集合知』にアクセスできるから、思考を時短できます」

多数のビジネス書を書いてきた作家の戸田覚さんは、

「情報のリサーチは、初速が大事なんです」

たとえば、ネット検索だ。最初の30分で見つかる情報は、その後の30分で見つける情報よりも量が多く、価値が高い。作業時間をやみくもにかければよい、というわけではない。かかる時間に対する成果が落ちることもある。

●会議の「仕分け」悩む場にしない

月曜の午前10時。「はてなブックマーク」などのネットサービスで知られるIT企業「はてな」東京オフィスに、社員が出勤してくる。出勤後に、彼らが向かうのは、デスク脇の共用スペースだ。

彼らは、立ったままテレビモニターの前に。モニターの上には、ネット回線に接続されたカメラ。画面に京都本社のスタッフたちが映し出された。

「本日の朝会を始めます」

はてなは、会議時間を短縮するため、「立ったまま会議」を続けてきた。朝の会議に30分、1時間をかける会社も珍しくないなか、全体会議は最短で5分、チーム別も5分という早業で、前営業日の仕事内容や新機能に関する報告などを発表していく。

京都本社のスタッフはこう言った。

「立ったままだから、5分でも長く感じる。会議をスピーディーに終えるためにはいい」

広報の山田聖裕さん(32)によれば、「全体連絡はオンラインでも済む。それでも、毎朝顔をつきあわせて一体感を得るという意味で、朝会の意義は大きい」という。

藤屋マネジメント研究所の藤屋伸二さんは、「仕事からではなく、時間からスタートする」という、経営学者ピーター・ドラッカーの言葉を引用する。

「年収700万円の人なら時給は3500円。10人集まって1時間の会議をやったら、3万5千円にもなる。コスト意識を持つことは、損ではない」

不要なコストをカットし、もっと生産性を上げられないか。

必要な会議と、不要なそれを分けるものは、「何を」「どの程度まで決定し」「いつまでに」「どう達成するか」だ。

「会議の場で問題解決を求めて、延々と悩むケースがあります。会議は問題解決のために『意見を述べる場』であっても、『悩む場』ではない」だから、「事前に意見を準備する」ことが大事で、解決しなければ「次回に回す」「他の人の知恵を借りる」などの判断をスパッとできるようにしたい。

手間のかかる仕事がある。そのときに、どれだけの時間を残しておけるか。会議の「仕分け」が試される。

※AERA 2014年6月30日号