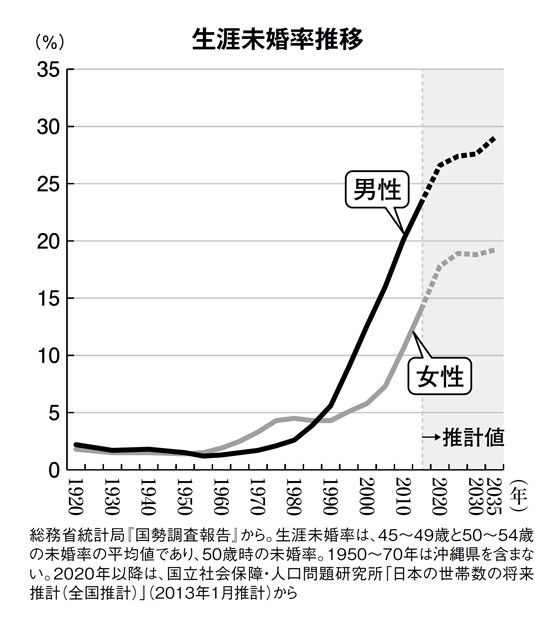

少子化、止まらない未婚化、離婚率の上昇、配偶者との死別……。日本は世界に先駆けて、2035年には人口の半分は独身になるという。やがて到来する超ソロ社会にどう向き合えばいいのか? 博報堂「ソロもんLABO」リーダーの荒川和久氏が解説する。

* * *

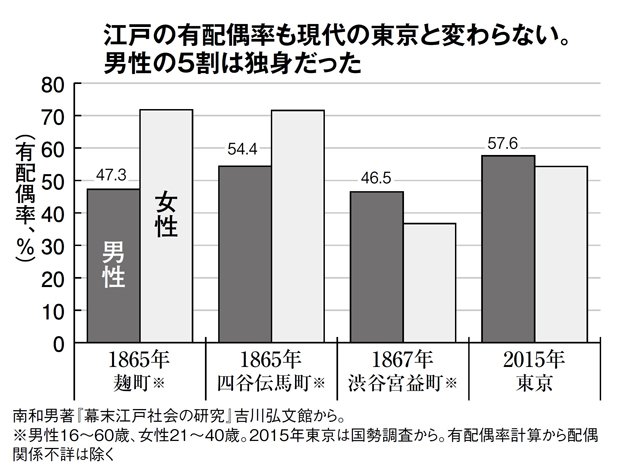

社会の個人化やソロ社会化に対して「国難だ」「国が滅びる」というネガ意見も多いが、日本においてこれは決して未曽有の出来事ではない。あまり知られていないが、江戸時代の日本もまたソロ社会だった。幕末における男の有配偶率を見ても、現代の東京の男性の有配偶率よりも低いのだ。

そもそも江戸は男の都市だった。1721(享保6)年の江戸の町人人口(武家を除く)は約50万人だが、男性32万人に対し、女性18万人と圧倒的に男性人口が多かった。女性の2倍、圧倒的に男余りだった。つまり、結婚しようにも相手がいなかった。これもまた、20~50代の未婚男性が未婚女性に比べ300万人も多い現在と酷似している。

独身男性で溢れていた江戸だからこそ、もっとも栄えたのが食産業だった。今も独身男性は消費支出に占める食費の割合(エンゲル係数)が30%近くあり、中でも外食費が多い。

それは江戸時代とて一緒で、握り寿司は今でいうファストフードとして生まれたものだ。当時の握り寿司は、今のおにぎり大のサイズがあり、江戸の男たちは歩きながらそれを頬張ったのであろう。屋台の蕎麦屋も天ぷら屋も対象ターゲットは江戸の独身男たちだった。居酒屋という業態が栄えたのもこの頃である。

当時長屋に住む独身男たちは料理はしなかったが、家で米だけは炊いた。何も米だけを食べていたわけではない。おかずとなる総菜は「棒手振(ぼてふ)り」という行商が売りに来てくれたため、それで十分だったのである。まさにデリバリー型フードサービスだ。

また、独身男性たちはモノを所有しなかった。生活に必要なほとんどの物をレンタルで賄っていた。そのためのサービスが、損料屋と言われ、使用に際する代償を損料として受け取る商売だった。衣料品、布団、蚊帳、食器、冠婚葬祭具、雨具、道具、家具、畳、大八車など、ふんどしでさえレンタルするのが当たり前だった。これこそ現代でいうシェアリングエコノミーで、すでに江戸時代からあったのである。

江戸時代にもアイドルは存在した。1760年代、谷中の笠森稲荷門前の水茶屋「鍵屋」で働いていた看板娘笠森お仙である。要はカフェのウェートレスであるが、美人だと評判になり、美人画で有名な鈴木春信が彼女を描いたことで江戸中に拡散、大人気となった。

あまりの人気に、茶屋では彼女の絵や手ぬぐい、人形などお仙グッズも売りだしたようで、まさに現代のアイドル商法と同じである。

ちなみに、笠森お仙は、人気絶頂期に突然姿を消したためストーカーによる誘拐拉致説も流れたが、真実は幕府旗本御庭番で笠森稲荷の地主でもある倉地甚左衛門の許に嫁いだとのこと。今でいえば、金持ちエリート実業家と結婚して引退したというところだろうか。オタクたちの純粋な恋が悲しい結末を迎えるのは江戸時代も今も変わらない。