発想としてのマイルス離れによって見えてくるもの

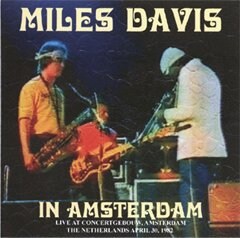

In Amsterdam (Sapodisk)

このコーナーでは、マイルスの新着音源とともに、マイルスに関するさまざまな最新情報や個人的な執筆情報(要は宣伝ですね)などもご紹介していますが、今回は「マイルスとヒップホップ」について、通称「ヒップホップ・マイルス」に関する話題からお話ししたいと思います。テーマは、今年創刊されたジャズ雑誌『ジャズ・ジャパン』で行なわれた座談会です。とはいえ座談会の全容は実際に同誌を読んでいただくとして(今月末に発売されます)、ここでは「マイルスの視点に立って考えることの限界と可能性」という点について、少し説明したいと思います。

その座談会で、ワタクシ中山は、次のように発言しています。これは、ジャズ・ヒップホップのムーヴメントを、マイルスの『ドゥー・バップ』の視点から捉えようとする発言に対する、ちょっとした反論から出発したものです。以下は、その抜粋。

中山発言:『ドゥー・バップ』に関しては,たとえばインパルスの『ストールン・モーメンツ~レッド・ホット+クール』に入っているレスター・ボウイやドン・チェリーのヒップホップ的ジャズにつながるという歴史的な先駆性はあるけれど,マイルスを基準にもってくることはもはや危険なんです。その発想というか習慣が,まず古いのかもしれない。マイルスの音楽が古いのではなくて,なんでもかんでもマイルスを起点に考えようとするアプローチが古いという意味です。ただ個人的には,あの作品は未完だったがゆえに,マイルスの存在を逆に強烈に実感します。マイルスが見た未来,それを僕らが見る未来に置き換える作業を個人的にしたいと思っているわけです。だから『ドゥー・バップ』とヒップホップは断ち切ることは不可能であり,不自然なことでもあるけれど,起点をマイルスに設定すると,マイルスが立ちすぎるんです。要は大きすぎるわけです。たとえば『カインド・オブ・ブルー』や『ビッチェズ・ブリュー』にしても,ある時代のムーブメントの頂点ではあるけれど,やっぱり別格だし孤高なんですよ。ビートルズよりもキンクスを中心に語った方がブリティッシュ・ロックが見えやすいように(笑)。

わかっていただけたでしょうか。つまり、これまではあまりにもマイルスに頼りすぎてきた。それはそれでまちがいではないけれど、そろそろ「マイルス離れ」をする時期ではないかという問題提起です。もちろんマイルスから離れることなど、できるはずがありません。それに無理に離れることもないでしょう。言いたいのは、「発想としてのマイルス離れ」ということです。そうすることによって、これまで見えていなかったものが見えるのではないかという期待と提案です。

さて最後になりましたが、すでに大量に出回っている82年のライヴ、今回はアムステルダム公演です。オーディエンス録音で、全体的には「超」のつくマイルス者向けといったところでしょうか。写真を加工したとおぼしきジャケットが、なかなかに味わい深いと思います。しかしビル・エヴァンス(サックス)って、優等生ですね。

【収録曲一覧】

1 Back Seat Betty

2 My Man's Gone Now

3 Aida

4 Ife (incomplete)

5 Fat Time

6 Jean Pierre (incomplete)

(2 cd)

Miles Davis (tp, key) Bill Evans (ss, ts, fl, elp) Mike Stern (elg) Marcus Miller (elb) Al Foster (ds) Mino Cinelu (per)

1982/4/30 (Holland)