あとは、「つまんない」っていう言葉は誰でも言えるから「こうすればいい」まで言えるといいよね、相手を非難するんじゃなくて「もっと違う話しようよ」と言って話題を変えればいいんじゃない?と、そういうことは日々伝えています。

子どもは「生きている言葉」を家庭で学ぶ

――お父さんとの会話が、コミュニケーションの勉強の場にもなっているんですね。

それは意識しています。正しい言葉は本に書いてありますが、話すときの使い方と同じではありません。「話し言葉」と「書き言葉」は違います。話し言葉を学ぶのが、家庭だと思うんです。

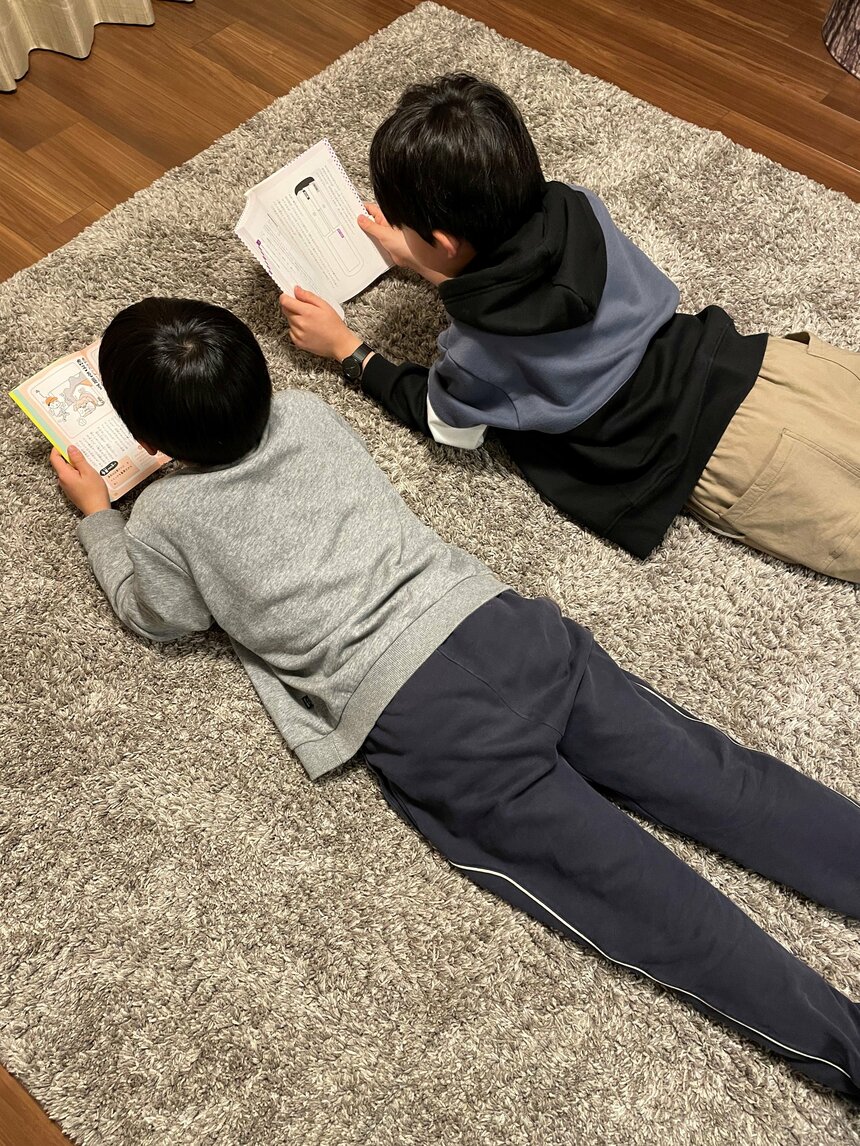

少し話が飛びますが、長男は本がすごく好きで、幼稚園のときには1年間に本を千冊読んでいたんです。園児の3年間で、本当に3千冊は読んでいました。

――幼稚園児で3千冊も?

近くの図書館で1人10冊まで借りられるので、家族4人で40冊借りて、そのうち20冊を毎週入れ替えるように借りていました。それでも追いつかないくらい、長男は本を読む子でした。

そのとき思ったんです。この子の頭の中には書き言葉だけが詰まってしまっているんじゃないか、と。だったら、3千冊の本に見合うくらいの話し言葉、つまり「生きている言葉」を伝えよう、と。

たくさんおしゃべりをしているのは、そのためでもあるんです。

――たくさん話すからこそ、子どもたちの素敵な言葉を拾い集めることもできるんですね。

最近は、長男の漢字テストの間違いを見るのが大好きなんです。

たとえば「ゆういぎ(有意義)」という漢字を「遊意義」と書いて間違えていたんです。きっとあれこれ悩んで「遊ぶことには意義がある」と考えたんでしょうね。うん、悪くない(笑)。

「医師のしかく(資格)を取る」を「死角」と書いていたこともありました。確かに医師は、人の命を救う仕事ですから、「死角」がないように勉強すべきですよね。これも悪くない。

このまえは「虫がきせい(寄生)する」が「帰省」になっていて、「この虫、ふるさとがあるのか」って思わず笑っちゃいました。虫だって親がいるだろうし、帰省しないとは限らない。これも素敵だなぁって思いました。

次のページへなりたい人は「淳治」