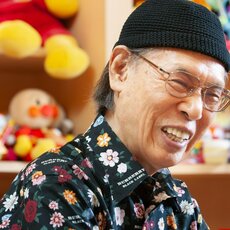

もしもわが子がいじめられたら。あるいは、誰かをいじめていたら。そして子どもから「クラスでいじめがある」と聞いたら――あなたはどうしますか? 誰にとっても他人事ではないいじめの問題。「大人の行動こそが、いじめの予防にも防止にもつながるのです」と子どもの発達科学研究所所長の和久田学さんは言います。子ども社会のいじめ問題に大人はどう向き合うべきかを聞きました。

【マンガ】自分のことばかり話してしまう小1女子。その後、どうなった?(全11枚)私たちのシンキング・エラーに気づく

――思春期、プレ思春期になると、子どもは親に何でも話してくれるわけではありません。子どもがいじめられた場合、守ってあげるためにできることは何でしょう。

まず、保護者がいじめについての正しい知識をもつことです。

近年のいじめ対策は「傍観者教育」に力点を置いていますが、傍観者には保護者も含まれています。そして実際に、保護者、大人であってもシンキング・エラーを起こしている場合がとても多いのです。

皆さんのなかに「いじめなんて、いつの時代にもある。子どもはもまれて強くなるんだ」「いじめられる方にも原因がある」「やられたら、やり返せ」などという思いはないでしょうか。

それはすべてシンキング・エラーです。その考えが、子どもたちのいじめ行動を助長したり、いじめられた子どもがSOSを出せない原因になったりするのです。

――大人たちの中の無自覚な言動が、子どものシンキング・エラーの原因にもなりうるということでしょうか。

いじめをする子どもは、どこかでいじめにつながる行動や考えを学んでいます。

加害者の親の中には「しつけのためなら、体罰もやむを得ない」「つらい経験、理不尽な思いも人生の役に立つ」などと考えている人もいます。

子どもは日頃から自分が親にされていることを、そのまま学校に持ち込んでいる可能性もあります。加害者は、別の場所では被害者でもあるのです。

あるいは、だれかが人を傷つける行動をとったときに「あれはよくないよ」と教えてもらえなかったことも、シンキング・エラーを起こす原因になります。

次のページへ「大したことない」と流さない