夏休みの自由研究・工作には、「テーマ選びはどうすればいい?」「どのくらい手伝っていいの?」など、疑問が山積みではないでしょうか。そんな悩める親たちを救うべく、手作りおもちゃ作家である佐藤蕗(さとう・ふき)さんにアイデア出しのヒントや学年別の取り組み方、保護者の関わり方を聞きました。

趣味の畑作業や豆乳のパックなど、普段の生活で接するものがアイデアのヒントに

育児中に作ったおもちゃが反響を呼んだことをきっかけに、手作りおもちゃ作家として活躍中の佐藤蕗さん。子どももまねして作れるように、家の中にあるものを材料にした簡単なレシピをSNSで公開しています。ユニークな作品が人気を集めていますが、意外にも日常の小さな気づきがヒントになることが多いそう。プロのクリエーターであり2児の母でもある佐藤さんの作品づくりや、子どもの自由研究への関わり方は、「目からうろこ」の話であふれていました。

――ご自身が子どものころ、夏休みにどんな工作を作りましたか?

佐藤:空き缶を使ったキャンピングカーや、ティッシュの雪だるまと瓶で作った置物などを覚えています。「賞を取りたい」「褒められたい」という欲求はなく、楽しんで取り組んだ記憶がありますね。運動が苦手だったので、家の中でできることなら苦にならないタイプでした。おもちゃをはじめ、何でも手作りしてくれていた親の影響もあるかもしれませんね。

「ワンダースクール」では「夏休み自由研究コンテスト2025」開催中!>

――作品のインスピレーションはどこから得ているのでしょうか?

佐藤:普段の生活で気になったことを携帯電話にメモしておいて、あとから作品にすることが多いです。もちろん仕事のためでもありますが、実は趣味と仕事の境目がほとんどなくて、ネタを集めるのが癖になっています。頭の中にある「アイデアの種」が多ければ多いほど、それを組み合わせることで良い作品が生まれる可能性が高まるんですよ。

――具体的なプロセスを教えていただけますか?

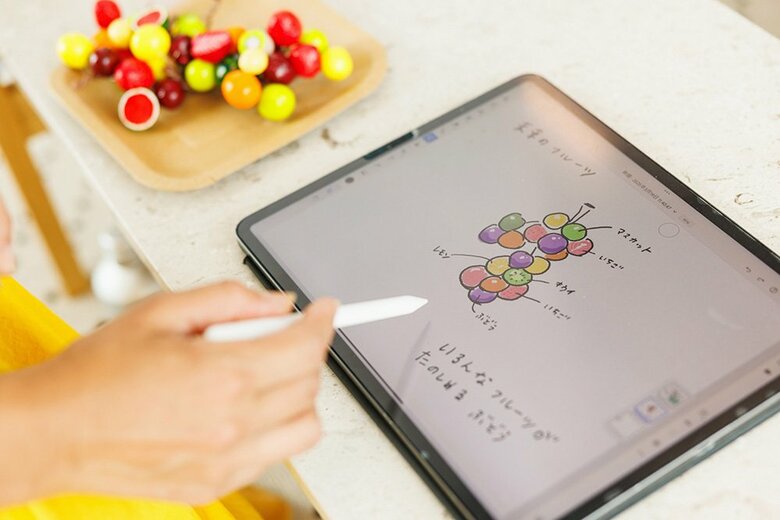

佐藤:「未来のフルーツ」という作品を紹介します。これは、都内で畑を借りている私の農作物に対する興味から生まれた作品です。今でも交配種フルーツはありますが、1房に異なる種類の実がなるフルーツはありません。だからワクワク感があるし、部屋に飾ってもかわいいですよね。このように、斬新な発想をしようとするのではなく、自分の身近にあるものから考えたほうがよいアイデアに結びつきやすいと思います。

私の場合は仕事なので、最初にやることは「何を求められているか?」を考えながらアイデアをリストアップすること。そのアイデアを組み合わせて、大枠ができたら、紙やタブレットにスケッチを描きます。いきなり作り始めず、描くことで頭の中にある構造や色のバランスを整理するのです。

もちろん思い通りにいかないこともあるので、あとは試行錯誤ですね。「未来のフルーツ」は比較的簡単に完成しましたが、「輪ゴムてっぽう」という作品は完成までに2日以上かかりました。

材料は豆乳やコーンスープのパックを再利用しています。わが家では購入頻度が高いので、あるとき、裏側のアルミは鉄砲やロボットを作るのにピッタリな銀色と質感であることに気づきました。色画用紙を買いに行く手間も省け、エコな作品が完成しました。

最後の「パタパタうちわ」は、重ねた二つの紙コップの間にメラミンスポンジを入れており、上から押したときの弾力を楽しめるようになっています。この作品は構造上、うちわを通す穴をどこに開けるかが重要だったので、スケッチの役割が最も大きかったですね。

「ワンダースクール」では「夏休み自由研究コンテスト2025」開催中!>

工作の成功体験が息子の自己肯定感を育んだ

――最近ではYouTubeなどで見た作品をそのまままねして作る子どももいるようですが、教育上よくないことなんでしょうか?

佐藤:まねをすることは悪いことではありません。むしろ、「いいな」と思う作品をまねすることで学ぶことはたくさんありますので、私のおもちゃはぜひまねして作ってほしいです! 実際に作ってみると、「わざわざ手間をかけるのにはこういう理由があったのか」「確かにこっちのほうが壊れにくいな」といったことに気づくはず。最初のステップとして、ぜひよいレシピを探してみてください。

――学年によっても工作の取り組み方や、親の関わり方は違うのでしょうか?

佐藤:低学年のうちは、自分の頭で思い描いているものと能力が釣り合わないことがほとんど。だから、「完成させること」を目標にするといいと思います。

昆虫好きなうちの長男は、博物館で見たアゲハチョウの羽がとても印象に残ったらしく、小学1年生の夏休みに工作することになりました。プラスチック段ボールで作った羽にひもをつけて背負えるようにして、引っ張ると羽がパタパタ動く仕組みです。「難しいし、絶対にできない」と思って、手伝ったんですよ。まずはホームセンターに一緒に行って材料選びをして、カットするのが難しいところを私がやって。本当に大変でしたがすごくいいものができて、本人はもうテンション爆上がり(笑)。

それから月日が経ち、5年生になった長男と次男の宿題について話していると、「俺は手伝ってもらってよかったから、本人が助けてと言ったら助けるべきだ」と断言してきたんです。「チョウチョが自分の思った通りにすごくうまくできて、自分は工作が得意だと認識した。その経験があってから『俺は大丈夫』って思えるようになったんだよね」と。工作を完成させたことで、知らない間に自己肯定感が育まれていたんです。

「自分の頭で考えるべき」「子どもの考える力を奪ってはいけない」という意見もあって、手伝うことに罪悪感を覚える親御さんも多いと思います。でも、放任したことで工作が嫌いになってしまっては意味がありません。もっとシンプルに、「いいものを作りたいなら手伝ってあげよう」と考えればよいと思いますよ。

――素敵なお話ですね。では、中学年、高学年に向けたアドバイスはありますか?

佐藤:中学年の場合、「何が好きなの?」「最近おもしろいものあった?」と聞いて、テーマを引き出してあげるとよいと思います。あとは画材屋やホームセンターに行ったり、旅行先で松ぼっくりや貝殻を拾ったりしてもいいですね。ヒントは与えるけど決めるのは本人、ということにすると低学年からステップアップできると思います。

高学年になったら、テーマを自分で決められるようなら決めて、なおかつスケジュール管理の方法を教えてあげたらいいんじゃないでしょうか。私は仕事のスケジュール帳をそのまま見せて、「納期がこの日だから2週間前までにはめどがつくように、アイデア出しと材料集めをこの日までにする」と教えています。

本物のスケジュールを見せると説得力がありますし、本人の生活や受験対策などにも生かせるのではないでしょうか。

「ワンダースクール」では「夏休み自由研究コンテスト2025」開催中!>

自由研究のリハーサルで「ワクワク」の下地づくり

――夏休みの自由研究は、いつから準備を始めるとよいでしょうか?

佐藤:うちの場合、次男が小学1年生なので、「夏休みになると宿題があるんだよ」という話を6月中旬ごろからほのめかしています。今度、夫の提案で、1日で完成するようなおもちゃやお菓子を家族それぞれで作ることになりました。いきなり「課題」として与えるのではなく、「ものづくりは楽しい」というメッセージが伝わったらいいなと思います。

――佐藤さんはバンダイが開催する「夏休み自由研究コンテスト2025」の審査員を務めています。これもリハーサルになりそうですが、応募者に向けたメッセージはありますか?

佐藤:具体的な目標ができるとスケジュールが明確になり、モチベーションを上げるには効果的です。応募作品をそのまま学校に提出することも可能なので、ぜひ挑戦してほしいですね。応募を何かのきっかけにしてもらえたらうれしいです。

――工作に取り組むことで、どんなメリットを得られるでしょうか?

佐藤:今はおもちゃでも遊びでも、教育的な目的があるものばかりですよね。意図を持ってやらせようとすると、子どもはそれを敏感に感じ取ります。だから、短期的なメリットは何かという話はいったん置いておいて、「楽しいもの」「おもしろいもの」として取り組んでもらうのがよいと思います。

学校の勉強において特に目的意識もなく、1カ月以上も時間をかけられる自由研究や工作は、とても重要です。子どものマインドを変えることは難しいかもしれませんが、大人になってから何かの仕事につながるかもしれないし、逆に「ものづくりはあまり好きじゃない」と気づくことで将来の選択肢が絞り込める可能性もありますよね。

大事なのは、課題に対して主体性を持てるかどうか。それから自由研究や工作は、短期的な結果を求めがちな親にとっての訓練であるとも言えます。「子どもが幸せに生きること」をゴールに据え、適度に関わりながら見守ってあげてほしいと思います。

バンダイの参加型投稿サイト「ワンダースクール」で「夏休み自由研究コンテスト2025」開催中

バンダイが運営する参加型投稿サイト「ワンダースクール」では、「夏休み自由研究コンテスト2025」~こどもたちのひらめきをカタチにしよう!簡単工作!~を開催中です。佐藤蕗さん監修のもと、「未来の●●を作ろう」「いらないものを宝物に大変身させよう」「あればちょっと便利な道具工作」の三つの工作テーマに沿って自由な発想で作り上げた作品を募集しています。今回紹介した佐藤さんの3作品は上記テーマの見本作品で、特設ページでは工作のコツやアイデアの出し方などを動画や記事でわかりやすく紹介しています。受賞者にはギフト券、入賞者には「ワンダースクール」オリジナルパッケージのお米300gを贈呈。応募締め切りは2025年8月31日。

※YouTubeは、Google LLC の商標です。