新型コロナウイルスのため相次いだ休校は、子どもたちの学習に影響を与えた。なかでも学習時間の減少に関しては、家庭の収入と相関するというデータも。平日の勉強時間について、年収800万円以上は1.1時間減だが、400万円未満は1.5時間減ったという調査結果が発表された。AERA 2021年8月2日号では、家庭学習に悩む親子を救う、民間団体の活動を取材した。

* * *

家庭環境や経済状況によっては、コロナで子どもの学びの環境は厳しさを増した。そうした家庭を支援する民間の動きもある。

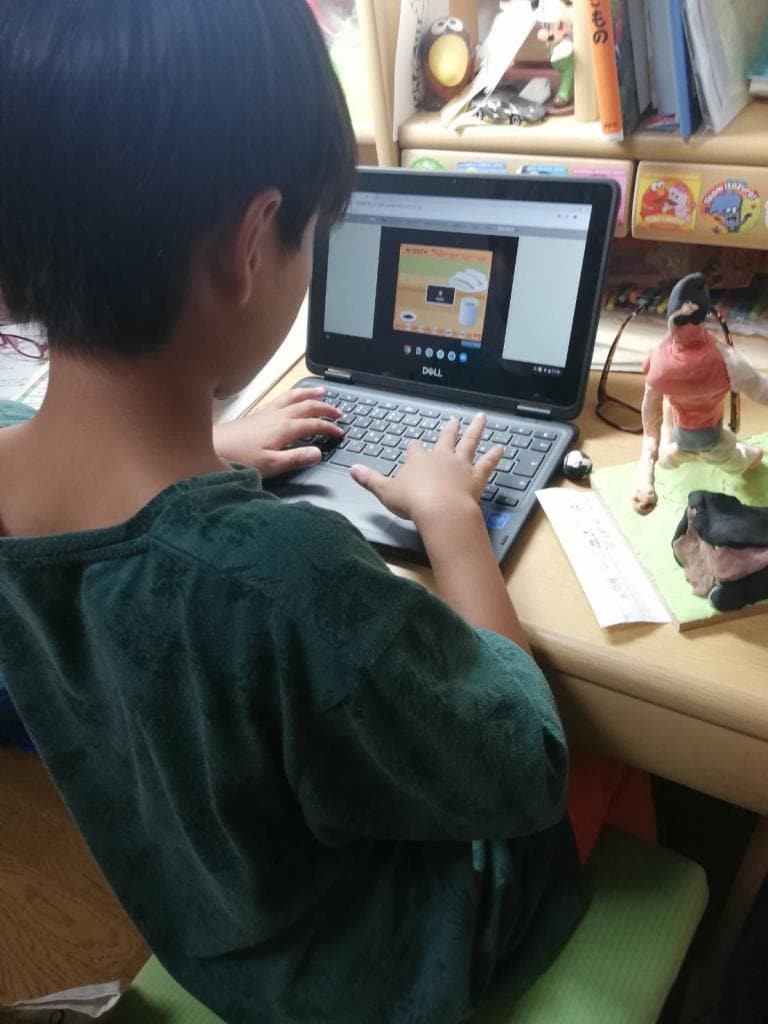

若者の教育支援や居場所作りに取り組む認定NPO法人カタリバは昨夏から、こうした家庭に端末を貸し出し、オンラインで多様な学びの機会を提供するプログラムを行っている。

「メンター」と呼ばれる担当者が定期的に子どもとオンラインで面談し、学習のサポートを行う。安全にネットを使うための知識も共有する。保護者とも面談し、必要な支援にもつなげる。

中部地方に住むシングルマザーの女性(37)は、小2の長男(8)がこのプログラムに参加している。ネットで学習支援について調べる中でカタリバに出合った。

「オンラインで双方向のやりとりがあって、息子も楽しんでいる。タイピングも覚え、自信になっているようです」

プログラムを担当するカタリバの中島典子さんは言う。

「コロナ禍で、家庭によって学びにアクセスできるかどうかに差が生まれた。進学などの機会が奪われないよう、意欲を支えていきたい」

一般社団法人のひとり親支援協会は、コロナ前からひとり親のコミュニティーづくりや経済的支援をしてきた。コロナ前が1500人だったメンバーがいまは8千人にまで増えた。メンバーの親からも子どもの勉強に関する不安はよく聞かれるという。

代表理事の今井智洋さんは語る。

「ひとり親はマイノリティーで、孤立しがち。まずは子どもの勉強面の不安なども含め、悩みを共有できるような場所が必要。子どももだが親へのサポートも必須だ」

(朝日新聞記者・岩沢志気、松本千聖、田渕紫織)

※AERA 2021年8月2日号より抜粋