笑顔が減った、反応が薄い……。続くコロナ禍で、保育現場で子どもたちに異変が起こっている。感染予防対策で大人たちが着けているマスクで、表情がわからないことが背景にある。AERA2020年10月5日号から。

* * *

「聞いていないのかな」

横浜市内の保育園の園長は、最近、1、2歳の子どもと接しているとき、子どもが無表情のままなのが気にかかっている。

コロナ禍になって、乳幼児の様子が少し変わってきた。

毎日、子どもと向き合って、時には「やっちゃだめでしょう」と言うし、うまく体操ができたときには「よっしゃー」と声をかける。そんな時、子どもがぽかーんとしていることがあるのだ。以前なら、「そっか」と反省したり、笑顔を見せてくれたりしていたのに。

「心に響いていないんじゃないかと思うときがあります。いまは私たちがマスクを着けていて顔の半分が隠れているからかもしれません。保育士は、エネルギッシュな子どもたちをまとめて、引き付ける技を持っています。マスクを着けていると、その力も半減します」(園長)

■乳児期が基礎になる

3密を避ける環境下では、保育をスムーズに行いにくい。そもそも乳幼児は先生に抱っこを求めるし、友だちとごっこ遊びをしたりするものだ。

0~1歳半にかけては、言語の発達をはじめ、コミュニケーション能力や共感性を発達させる重要な時期とされる。

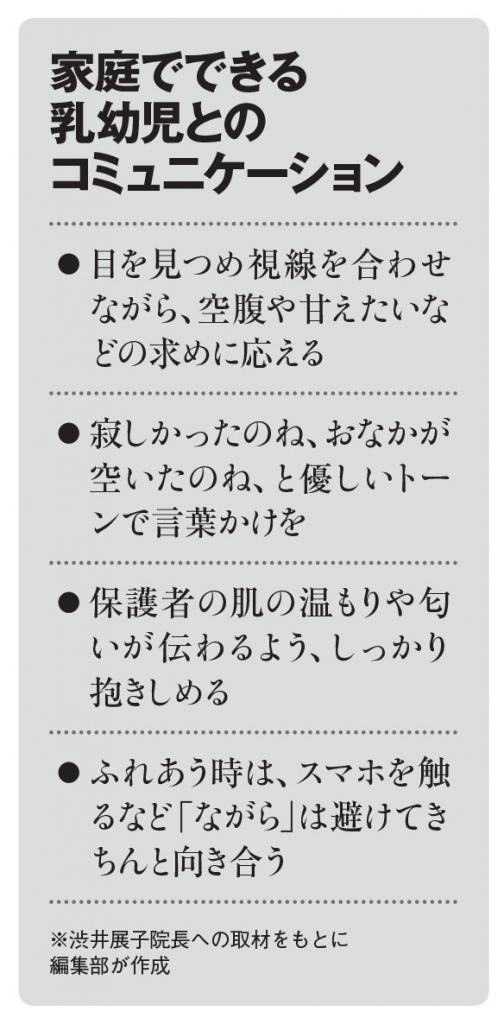

『乳児期の親と子の絆をめぐって』の著書がある、しぶいこどもクリニック(東京都大田区)の渋井展子(ひろこ)院長(昭和大学医学部小児科客員教授)は、乳児の発達には「周囲との交流が欠かせない」と解説する。

「新生児の脳は、生命維持に必要な呼吸や心拍、食欲を司る脳幹と不安を察知する扁桃体(へんとうたい)だけが完成された状態で生まれてきます。それ以外の脳の発達は、お世話をする人と環境により作られます」

乳児期の環境が、赤ちゃんの人間性の土台を作る。

「子どもの人格の基礎を形成する重要な時期です。建築に例えれば、やり直しがきかない基礎工事に当たります」(渋井院長)