東京都美術館(ギャラリーA・B・C)で現在、お弁当をテーマにした展覧会「BENTOおべんとう展─食べる・集う・つながるデザイン」が開催中だ。

* * *

「美術館で『おべんとう展』をやると聞いて、最初はびっくりしました。お弁当もここまで来たんだなあって」

東京・上野の東京都美術館の「BENTOおべんとう展─食べる・集う・つながるデザイン」(10月8日まで)の会場で、写真家の阿部了さん(55)は話す。全国の「普通の人」のお弁当を訪ね歩き、その人のポートレートとともに写した「おべんとうの時間」を撮り続けて18年。お弁当ハンターにして“マスター”だ。

今回の展覧会には阿部さんのほか7人のアーティストが「おべんとう」をテーマに作品を発表している。

「普段『おべんとう』をテーマに活動している方ばかりではないし、どんなふうになるのかな?と思ったけれど、おもしろいですね。それぞれの方の作品を見て、僕のなかでまた“弁当熱”に火がついた(笑)。こういう表現のかたちもあるんだ!とかね」

会場に入ってまず目をひくのは、巨大でカラフルな六角形のブースの数々。オランダのイーティングデザイナー、マライエ・フォーゲルサングさん(40)の作品で、フロア全体を「弁当箱」に見立てたインスタレーションだ。

「器具を持ってブースの中に入ると『おべんとうの精霊』がお米や微生物の話や、地球にやさしいプラスチックで作る弁当箱についてなど、お弁当のさまざまな側面を語ってくれる。ファンタジーでもあるんだけど、なんだか“わかる”気がするんですよね」

一瞬、「売店?」と見まごう一角は、美術家・北澤潤さん(30)のプロジェクト「FRAGMENTS PASSAGE─おすそわけ横丁」。インドネシアと日本を拠点に活動する北澤さんは、お弁当をみんなで食べるときに自然と生まれる「おすそわけ」という行為に注目し、それをアジアのマーケットのような展示で表現した。展示内には北澤さんがいろいろな人から「おすそわけ」された品が置かれ、見る人が「おすそわけ」してもらうこともできる。自分が「おすそわけ」を持ってきて展示に加えることもできる。

会場には江戸時代の意匠を凝らした弁当箱や、世界各国の弁当箱なども展示されている。

「移動先に何か食べ物を持っていくというのは、世界共通の生存本能のようなもの。だから各国に“おべんとう”は存在する。その国や土地の弁当箱がどう使われ、どういうものが入っていたか、もっと詳しく知りたくなった」

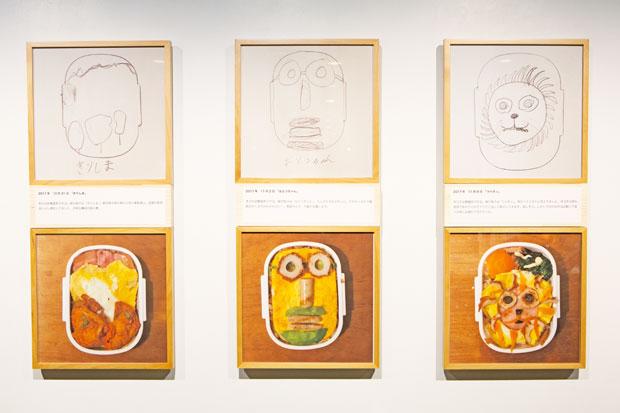

美術家の小山田徹さん(57)は幼稚園に通う長男のために、小学生の長女と共作したお弁当の記録を展示している。娘が設計図を描き、それをもとに小山田さんがお弁当を作る。「プレート火山」「にゅうどうぐも」など、娘のそのときの興味や心がお弁当に映り込む、ユニークな合作だ。

展覧会を企画した学芸員の熊谷香寿美さん(42)は話す。

「誰かのために作る『お弁当』は、作る人から食べる人への贈り物でもあり、人と人、共同体をつなぐコミュニケーションのツールでもある。これはお弁当をコミュニケーションの視点から見た展覧会なんです」

(ライター・中村千晶)

※AERA 2018年9月24日号より抜粋