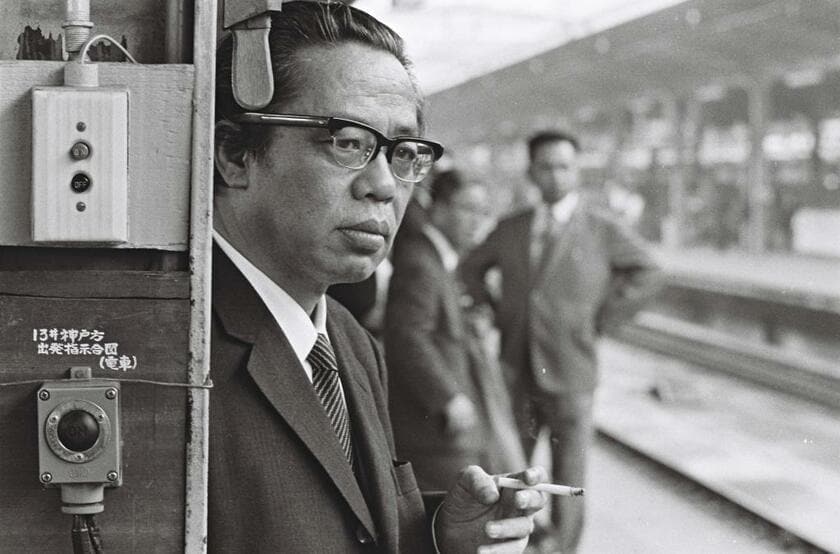

松本清張『砂の器』の新聞連載が始まり、今月で60周年になる。『点と線』などと並ぶ巨匠の代表作となり、原作映画も大ヒット。不条理に孤立する父と幼い子が、雪原を海辺を山間を旅するシーンは忘れがたい。日本人の心に残る傑作、その魅力を、政治学者原武史さんが分析した。

* * *

松本清張の作品が古びないのは、そこで扱われているテーマが今日でも何らかの形で引き継がれている場合が多いからだ。『砂の器』でいえばハンセン病患者に対する差別や偏見がそれに当たるだろう。

現在、新型コロナウイルスが猛威を振るっている。感染が広がったクルーズ船の乗客は、たとえ陰性と診断されても下船後に冷ややかな視線を浴びせられた。陽性と診断されれば「感染者」のレッテルをはられ、院内感染が発生した病院は風評被害にさらされている。

かつて国立ハンセン病療養所を全国各地につくり、患者を徹底的に隔離し管理することで、患者に対する差別や偏見を国家自身が助長した時代があった。『砂の器』は、ハンセン病患者を父とする本浦秀夫が、自らの経歴を消すために戸籍を改竄して和賀英良となり、社会的名声を得るものの、その経歴が知られる恐怖から元巡査を殺してしまう悲劇を描いた推理小説である。

清張はこの小説を通して、特効薬が開発された戦後もなお、ハンセン病患者に対する差別や偏見がいかに根強かったかを、静かに訴えかけている。確かに今日では政府も隔離政策の間違いを認めているものの、新型コロナのような未知のウイルスの感染が拡大すれば、それを忌避しようとする社会的な感情もまた再生産される。だからこそ『砂の器』は、いま読んでも生々しいのだ。

もう一つ、『砂の器』で印象的なのは、太平洋側と日本海側の格差の大きさである。

当時の日本は高度成長のただなかにあったが、その恩恵を主に受けたのは人口が増加して都市化や近代化が進んだ太平洋側であり、日本海側にはそこから取り残された地方が多かった。刑事の今西栄太郎は、上野や東京から夜行列車に乗り、秋田や石川、島根といった日本海側の地方を訪れているが、『砂の器』で描かれたそれらの地方の風景は、概して暗く寒々としている。