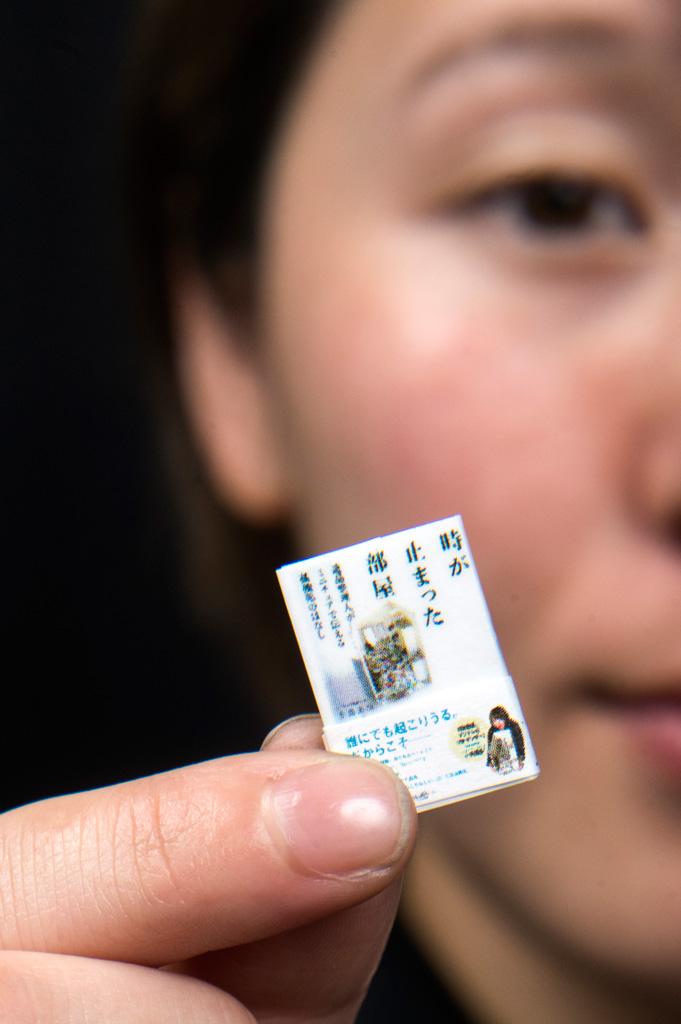

仕事で遭遇した「ゴミ屋敷」「孤独死」の現場をミニチュアで再現した作品群の写真とともに、制作の経緯をつづった本が話題を呼んでいる。『時が止まった部屋 遺品整理人がミニチュアで伝える孤独死のはなし』(原書房)。本業は特殊清掃を含む「遺品整理人」の著者、小島美羽さん(27)に超リアルな「部屋」を作る思いを聞いた。

* * *

「亡くなられた人のことを他人とは思わない。そうすると気味悪いとか怖いとかいうことはなくなります」

若い女性が、なぜウジやハエが群がる現場に飛び込むようになったか。誰しも尋ねたくなるだろう。「怖くないの?」とも。現職に転職して5年。小島さんの答えは明快だ。「亡くなった人の立場になったら、わざわざ清掃に来た人間を呪うかって」と笑いとばす。

東京都板橋区の小島さんが勤務する会社を訪ねると、制作した作品全点がガレージ兼倉庫に並べられていた。

「ゴミ屋敷に共通しているのは、ゴミが窓側や壁側から積み上がっていき、布団のある部屋の中央に広がっていくことです」

部屋がゴミで埋まると風呂場やトイレにまで積まれ、用が足せなくなる。結果、尿の入ったペットボトルがたまる。そうした様子がリアルだ。

小島さんが「孤独死の現場を知ってほしい」と独学でミニチュア制作をはじめたのは2016年。きっかけは東京ビッグサイトで開催される葬祭業界の展示会「エンディング産業展」に出展するためだった。

生活感が漂う奇妙なリアリティーに「芸大出身ですか?」と聞くと、小柄な小島さんは「ぜんぜん」と首をふる。農業高校出身で、アートとは無縁。卒業後の就職先も郵便局。3年間バイクで配達をしていたが、離れて暮らしていた父親の急死をきっかけに、この仕事に就きたいと「2年間考えつめた」末に転職を決めたという。

たとえば縁側に置かれた、ヒモで縛った新聞の束。つい見入る。極小サイズながら超リアルだ。

「これはネットで新聞の一面を見つけて縮小し、プリントアウトしました。本とかも一冊一冊実物の表紙をコピーしてスキャンし、縮小をかけて作っています」

暮らしていた人の年齢をうかがわせるのが、ピンク・レディーのレコードなどの所持品。しかし、「個人の部屋」の再現ではないという。

「テーマによって、これまで見てきたものの特徴を合わせたものです」

すべてイチから手作りしている。発泡スチロール板などの材料はホームセンターで自腹調達。仕事の合間に事務所で制作するため、完成まで数カ月を要する。産業展の展示からネットメディアで取り上げられ年々注目されるようになった。

気になったのは、ゴミの部屋とは対照的に「片付いた」ロフト仕様のワンルーム。白い壁に養生テープで貼られた「ゴメン」の大きな文字だ。本の中に、「自宅死」で多い若い自殺者の現場について詳しく書かれているが、なぜテープなのか? 小島さんが目撃した部屋の床には、ブルーシートが敷かれていた。

朝山実

朝山実