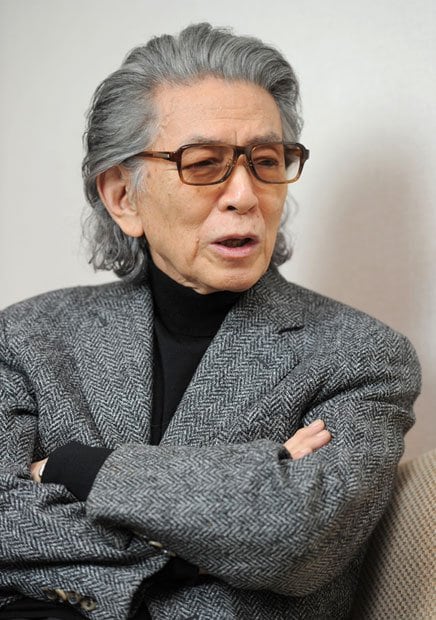

1932年、福岡県生まれ。作家。生後まもなく朝鮮半島に渡り、敗戦後、福岡に引き揚げる。『蒼ざめた馬を見よ』で直木賞受賞。『大河の一滴』『青春の門』『親鸞』など多くのベストセラーを著す。近著に『無力 MURIKI』(撮影/写真部・関口達朗)

あらゆる価値観が揺らぎ、社会全体が個々人に「白」か「黒」かを問いかけてくる時代を、私たちはどういう姿勢で生きていけばいいのか。作家・五木寛之氏と政治学者・姜尚中氏が縦横無尽に語り合った。

* * *

五木:震災後、日本中には沈鬱(ちんうつ)な気持ちが漂っていましたが、安倍さんが政権に返り咲いたあとは、アベノミクスの成長戦略も盛り上がって、日本全体がプラス思考というか「強い国」を目指そうと活気づいているのを感じるのですが。

姜:ええ、そうですね。

五木:そういう時代だからでしょうか、何か問題が起きると黒か白かハッキリさせて、ラベルを貼りたがる傾向がでてきた。

姜:僕がテレビのディベート番組に出ていたときもそうでしたが、3・11以降は特にそう感じますね。とにかくどの問題が白か黒か、イエスかノーか、「あなたはどっちなんだ?」という、個人の判断を二択で求められる。敵か味方かと聞かれるようで、非常に息苦しさを感じます。

五木:地方へ講演などに行くと「反原発ですか? それとも原発支持者ですか?」と、正面きって聞いてくる人も多い。「ちょっとひと言では……」とか言って濁すわけだけど(笑)。

姜:論理学で言えば、肯定と否定の中間を認めない排中律と言うんでしょうか。AはAであって、非Aではありえないと。今、中間を唱える人は非国民と言われたり、あるいは獅子身中の虫と言われたり。

五木:いま我々が直面しているのは、決して右か左かで答えが出るような問題じゃないんですけどね。

姜:ええ。しかしおっしゃるとおり、二者択一の世界でしか生きられない人々が増えている気がします。憲法や自衛権をどうするのか、中国とどう向き合うのか、あらゆる問題が二分法で考えられている。しかしそんな時代だからこそ、白か黒かではない場所に答えがあるんじゃないかと考えてみることに意味があると思うんですが。

五木:僕は60年代に、中間小説と言われたジャンルでスタートしました。純文学として「群像」「新潮」「文學界」などがあり、対極に「講談倶楽部」みたいな庶民的な大衆小説があった。中間小説はそのどっちともつかないというので蔑視されていたんですよ。そこで僕は「鵺(ぬえ)になろう」とひそかに思ったことがあります。鵺というのは鳥でもなく動物でもなく、得体(えたい)が知れない。どちらかに軸足を乗せるのではなく、あえて奇妙な鵺的であろうと。今の時代、再びそういう鵺的な考えが必要なのかもしれません。

姜:そうですね。中間と言えば、政治学では最近デモクラシーが問題になってきているんですね。最も大切な概念で、最も復権しなくてはいけないのは中間集団であると。中間集団とは1830年代にフランスのトクヴィルが『アメリカのデモクラシー』で書いていることですが、国家と個人の間をつなぐ、昔であれば教会とかサークル、それから、さまざまなアソシエーションですね。そういった存在がなくなっていることが、民主主義を極端なものにしてしまうと。世界中でそのトクヴィルを読み直そうというトクヴィル・ルネサンスが起こっています。

五木:なるほど。

姜:日本もそういった中間集団の再建が必要かもしれません。中間という言葉は、今の時代のキーワードの一つかもしれないですね。オバマ政権が国民皆保険をやろうとしていますけど、あれも考えてみれば中間で、アメリカ型社会民主主義、つまり完全な自由競争もダメだけど国家資本主義もダメで、その中間の何かが必要ではないか。もちろん、単純な中間ということではありませんが。

※週刊朝日 2013年6月14日号