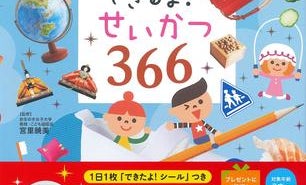

BOOKSTAND

身の回りのことを一日ひとつずつ、親子で学んでみませんか

本書『できるよ!せいかつ366』では、幼児期から小学校低学年までに、生活の中で身につけたいことや知っておきたいことを、毎日ひとつずつ取り上げて、1項目1ページにまとめて、366日分紹介してあります。「くらし」「食べ物」「行事」「あそび」「ちしき」など14のジャンルから、「何だかわかる? あん内の 図記号」(4月10日)、「おふろで歌おう! 数え歌」(5月28日)、「きれいなまん月を楽しむ日 十五夜」(9月15日)「ピカピカにしよう! ぞうきんしぼり」(12月な30日)などが、子どもたちにも分かるようなやさしい言葉で説明されています。絵や写真がたくさん使ってあり、まだ文字が読めない子どもでも大人に一度読んでもらえれば、自分で見返して内容をなぞることができそうです。