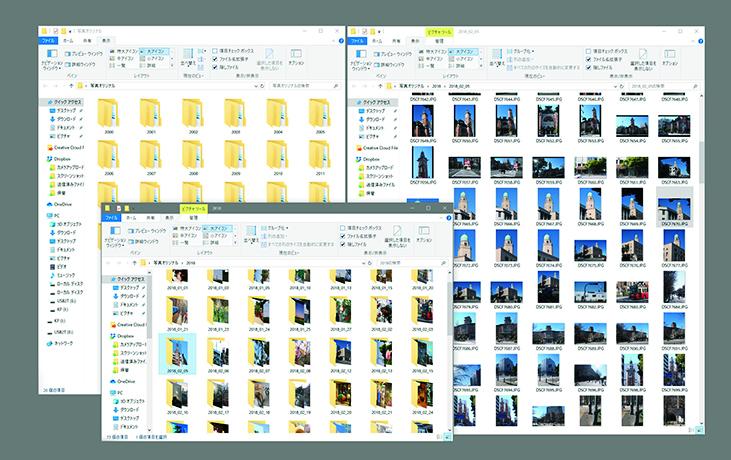

撮ったまま型の保管としては撮影日あるいはパソコンへコピーした日付のフォルダーを作って、カレンダー式に整理保管するのが定番だ。

年度ごとのフォルダーを作り、その中に撮影日やコピー日のフォルダーを作る。撮影日で作ると最大で1年あたり365のフォルダーができるため、月ごとにフォルダーを分けて整理したくなるところ。だがフォルダーの階層が深くなると面倒さが増すデメリットもある。このあたりは自分なりに、気分的に楽なほうを選べばいい。この方法は、フォルダーを作る手間を除けば、とりあえずコピーすれば済むのが利点だ。

また、撮影日でフォルダー分けする場合、テキストデータで、撮影日や撮影地、大まかな被写体(例えば、風景、花、夕日、飛行機など)の「一行撮影日記」を年度ごとにフォルダーに作っておくのもおすすめだ。

キーボードショートカットで】ファイル名やフォルダー名の変更に、ファイル名を選択ののちもう一度クリック(ゆっくりとダブルクリックするような操作)は、操作ミスが起きやすい。キーボードショートカットを覚えたい。まず対象のファイルやフォルダーを選択する。その後でWindowsならF2キー、MacならEnterキーを押せば、ファイル名が変更できる状態になる。これを覚えておくだけで作業効率は大幅UPすること間違いなしだ(撮影/まつうらやすし)

これだけで「昨年の夏に海で撮ったアレ……」といった漠然とした記憶から目的の写真を簡単に探せるようになる。もちろん、毎回書かなくても、面倒なときはサボっても問題ない。

デジタルカメラにセットしたメモリーカードには、メーカーや機種を問わず基本的にDCIMというフォルダーが作られる。DCIMは、「Digital Camera Images」の略だ。この中のカメラメーカーや機種ごとのフォルダーが作られ、撮影した写真がその中に保存されていく。

なんだか面倒な仕組みだが、これはメーカーが異なるカメラでカードを入れ替えても問題なく使えるように取り決められたCIPA(カメラ映像機器工業会)の規格に基づいている。画像を選ばずにすべてコピーするときは、このDCIMの一つ下の階層にある写真が収められているフォルダーごとパソコンへコピーしたうえで、フォルダーの名前を日付に変更するとよいだろう。