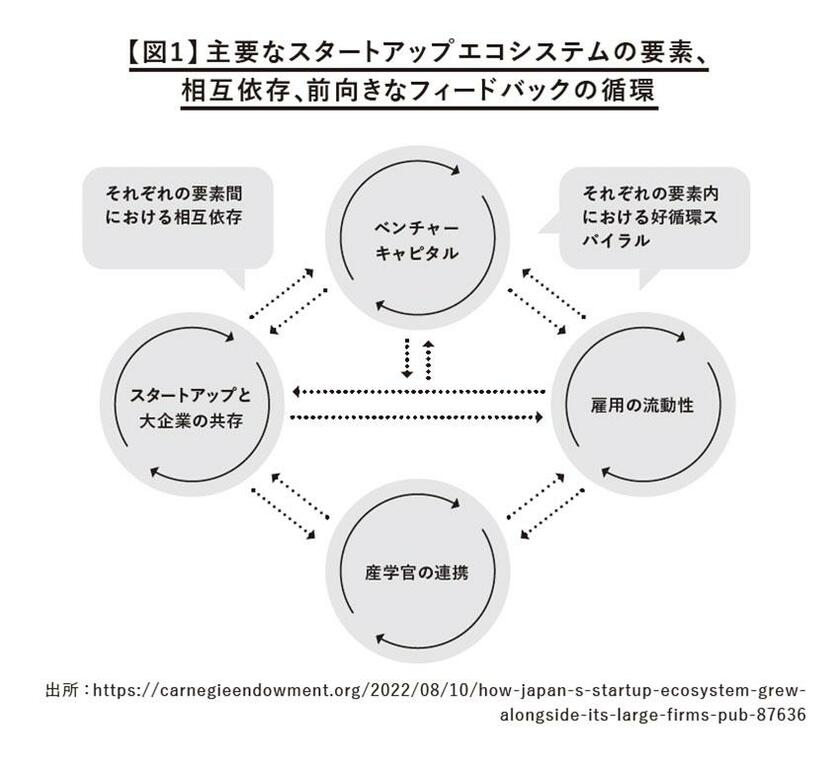

まず、スタートアップエコシステムにはそもそも複数のコンポーネントが存在し、それぞれ相互依存している。(1)ベンチャーキャピタル(VC)、(2)人材循環、(3)産学連携と政府の役割、(4)大企業とスタートアップの補完関係、そして(5)スタートアップ育成のサポートエコシステム、などが主なコンポーネントである。

相互依存というのは、たとえばVC業界は数多くのスタートアップに投資して、そのほとんどが失敗しても、1社か2社の「場外ホームラン」となるような大成功を収めるスタートアップが生まれれば成功となり、VCに資金が集まり、次の投資につながる。大量のスタートアップが生まれるには、非常に流動性が高い人材の循環が必要である。したがって、たとえばVC業界に政府から大量の資金を注ぎ込んでも、人材の循環があまりないとスタートアップは生まれず、拡大させるのも難しく、大成功を収めるスタートアップの数も必然的に限られてくる。VCの人材循環が補完関係となっているからである。

同じように、産学連携とVCの関係は、スタンフォードのように大量にスタートアップを作り出す研究者や学生やアラムナイ(卒業生)がいるからこそ、物理的にもお隣のサンドヒルロードやパロアルトのトップVCたちとの交流が深い。投資を受けるだけではなく、人を送り込んだり、さまざまなインフォーマルなノウハウも循環したりするような密度の濃い産学連携が行われる。

そして古くからシリコンバレーの中枢にいたVCのジョン・ドーアがビリオネアとなり、スタンフォードに16億ドルもの寄付金で新たなSustainability Schoolを作ったのは産学連携のメカニズムの一部だととらえるべきである。そしてここから生まれるさまざまな研究ラボからスピンアウトされ、輩出する人材から新たなスタートアップが生まれ、VC業界にも恩恵をもたらす。こういう相互依存関係である【図1】。

シリコンバレーは1960年代から1980年代までにこれらのパーツがそれぞれ好循環スパイラルになるような発展を遂げ、1990年代以降、一気に世界的なディスラプター(破壊するプレイヤー)を作り出し、アメリカ経済の復活を牽引した。もちろん、地域としては地価や物価の急激な高騰など、負の面もあるが、所得の分配や住居の問題はローカルな政治力学が影響しているので、日本が学ぶところはエコシステムの価値を作り出すコンポーネントである。そこで手短に日本のスタートアップシステムを見ていこう。

AERA dot.編集部

AERA dot.編集部