「携帯電話の顧客が一番嫌うのは、電池が切れることだ」「日本の携帯ユーザーはテンキーで日本語入力するのでQWERTYキーボード(パソコン配列のキーボード)は要らないはずだ」

米アップルがiPhoneを発表したときの日本企業やメディアの反応はこのようなものだった。だから、「iPhoneは日本では売れない」と結論づけていた。

その後、iPhoneは日本の携帯電話市場をひっくり返してしまった。では、なぜ日本企業はアップルに敗れたのか。

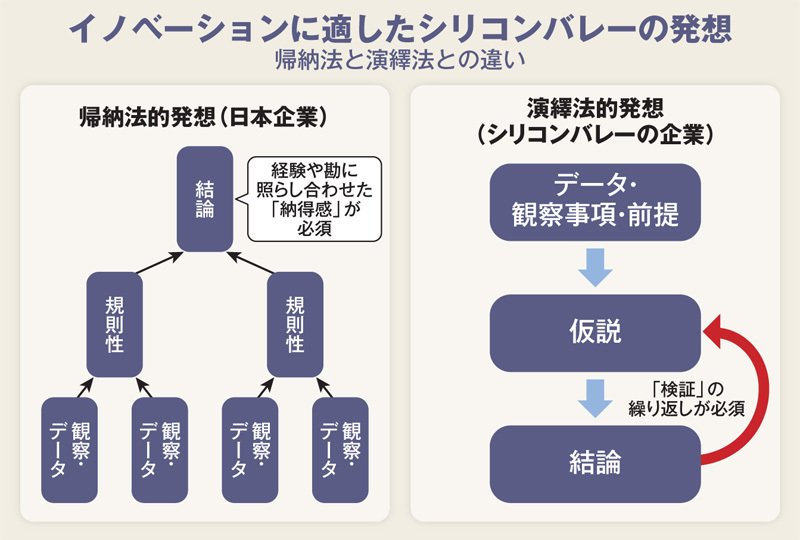

根本原因は日本企業が自分たちの発想にとらわれ、「シリコンバレーの発想」を理解できなかったことにある。言い換えれば、「帰納法」的発想と「演繹(えんえき)法」的発想の差にある。

帰納法とは、多くの観察事実から類似点をまとめ上げることで、結論を導く方法といわれる。

例えば、顧客を観察することから共通のニーズを理解し、製品・サービスの改善を行うことだ。新事業案を社内で提案するときも、事業現場から収集された顧客ニーズの理解が重要なポイントとなる。

日本の大手企業を中心とした既存企業は、帰納法的発想による経営といえる。失敗を回避しなくてはならないプレッシャーが強いため、社内ヒアリングや市場調査を丹念に行い、観察した事実が企業の持つ経験や勘に合致するかを調べ、社内の納得感を得ることが鍵となる。

だが、帰納法のアキレスけんは、企業が知り得た顧客や市場の情報が全てだとは限らないことである。あるいは、それが顧客の潜在ニーズを表していないかもしれない。特に、帰納法的発想は、未来に起こり得る新たな市場変化を捉えることに無力な場合が多い。

つまり、市場のニーズに応えようと努力するからこそ、新しい市場に気付かずに新興企業にやられてしまうという、「イノベーションのジレンマ」に陥りやすいのだ。先のiPhoneへの「誤解」はその典型だったのである。

一方、演繹法では、仮説やルール、観察事項からロジックに基づき必然的な結論を導く。三段論法による一例を挙げよう。