TOKYO FMのラジオマン・延江浩さんが音楽とともに社会を語る、本誌連載「RADIO PA PA」。今回は、ドキュメンタリー映画「三島由紀夫vs東大全共闘 50年目の真実」について。

* * *

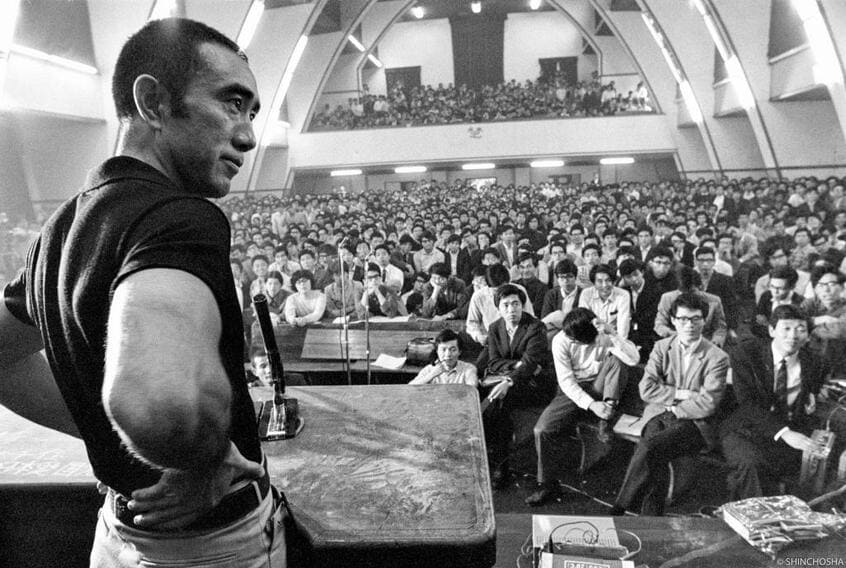

この春、「三島由紀夫vs東大全共闘 50年目の真実」というドキュメンタリー映画が公開される(3月20日、TOHOシネマズ シャンテほか)。

三島と同世代の父が小学生の僕に与えた小説が「潮騒」だった。書棚の赤い背表紙の集英社・日本文学全集を見せ、「まずこれから読みなさい」と言った。父には内緒で、「潮騒」は冒頭だけでしばらく読まずにおいた。漁村の若い漁師と娘の牧歌的な純愛が、僕には少し気恥ずかしかった。

朝日新聞夕刊早刷りの1面に、自衛隊の市ケ谷駐屯地で自決し、介錯されて床に転がった三島の首が掲載されたのは、それから数年後の1970年11月25日だった。

東大駒場キャンパス900番教室での三島由紀夫と東大全共闘の討論会は、政治の季節の真っ只中、69年の5月。「三島を論破して立ち往生させ、舞台の上で切腹させる」と息巻く全共闘学生も、イデオロギーは異なっても三島には国を想う東大の後輩だった。

三島は学生たちを前に、「入場料を取っているようだが、これでは諸君の資金集めに協力しているということになる。私はこういう政治的状況を好きじゃない。できればそのカンパの半分を貰って、楯の会につぎ込みたい」と笑いを誘い、「この世に君臨している知識人の自惚(うぬぼ)れた鼻を叩き割ったという功績は絶対に認めます」と持ち上げた。マイクを渡された学生は思わず「三島先生」と口にしてしまい、「少なくとも東大でうろうろしている教師より三島さんの方が先生に値する。そこで『先生』という言葉を使ってしまったのは評価して頂きたい」と弁明している。

この連帯感は何だろうと思った。気になったのは「こんなことでは東大全共闘の名がすたるぞ!」と学生同士が言い合う姿だった。討論会の4カ月前、彼らは安田講堂事件で敗退を余儀なくされていた。自らのレゾンデートル保持のために文壇の若き権威、三島由紀夫を呼んだのだろうか。