政治学者の姜尚中さんの「AERA」巻頭エッセイ「eyes」をお届けします。時事問題に、政治学的視点からアプローチします。

* * *

コロナ禍で息苦しく、酸欠状態で死にそう、そんな思いが広がっているのではないでしょうか。なぜこんなに息苦しいのかを少し考えてみましょう。

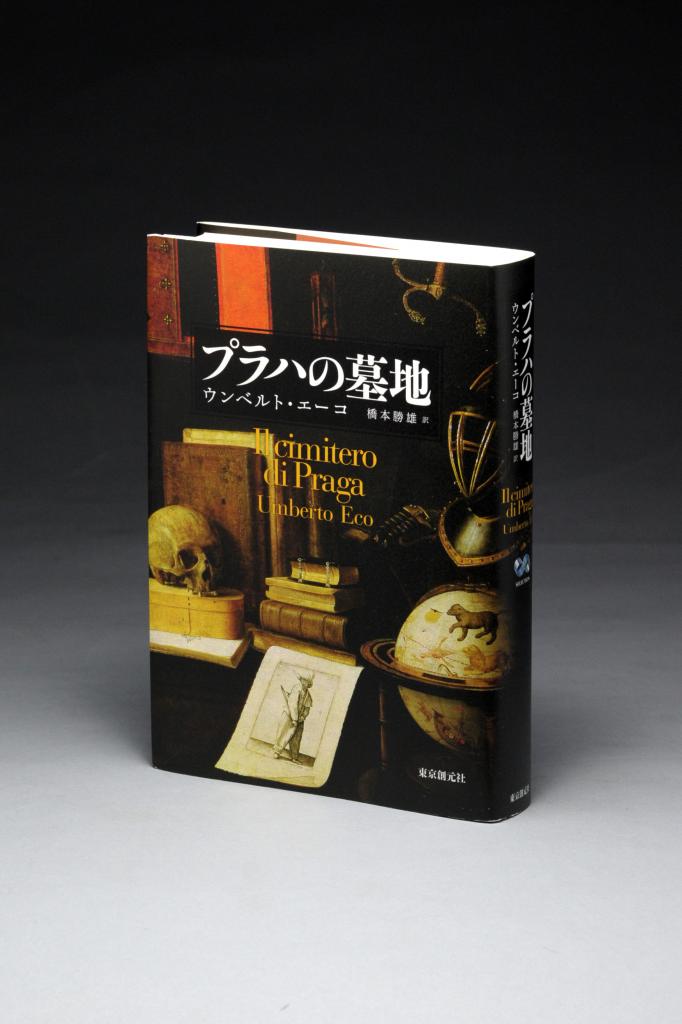

イタリアが生んだ偉大な人文主義者、ウンベルト・エーコには『永遠のファシズム』というエッセーがあります。彼の洞察のキモとなるのは、「かつてのファシズムは既に消滅したが、『原ファシズム』(あるいは『永遠のファシズム』)的なるものはさまざまな思想や制度とコラージュしながら戦後も生き続けている」というものです。

エーコは、「原ファシズム」を14の特徴に整理しています。いくつか挙げてみると、「インテリの豚野郎」、批判精神への蔑視、意見の対立を「裏切り行為」とみなすこと、「マチズモ」(男性優位主義)と多様な性への嫌悪感、個人を個人として権利を持った存在としてではなく量的な存在とする「質的ポピュリズム」、さらに「新言語」(全体主義的なイデオロギーに反する思考を駆除するために人為的に作られた架空の言語)などです。これらは東アジアや欧米先進国にも大なり小なり共通する現象ですが、日本の場合、もう一つ付け加えるべき特徴があります。それは「抑圧移譲の原理」です。

「自粛警察」という言葉が氾濫するほど他者へ監視や正義を振りかざした過剰反応、医療関係者へのプライバシー侵害や排斥など、よどんだ空気が漂っています。もちろん「自分ファースト」で感染者を増やしたのなら批判されるべきですが、誰もが感染する可能性はあるのですから他者への惻隠(そくいん)の情があって然るべきです。

なぜ、他者への干渉が野放図に広がるのでしょう。そこには、「上」からかかる圧力を横へ、つまり自分と同じ市民一人ひとりに転嫁しようとする心理的なメカニズムが働いているからです。重大な権限と責任を持つ機関に対する批判を「裏切り行為」とみなし、批判する人々を異質な「余計者」と排斥することは「永遠のファシズム」を呼び出すことになるかもしれず、また実際にそうなりつつあるのかもしれません。コロナ禍は、日常的な意識の奥に封印されていた愛憎や不安という、「原ファシズム」に最も感応しやすい部分を露わにしつつあります。

※AERA 2020年5月25日号