これまで何の疑問も持たなかった「人との接触」。だが、新型ウイルスの影響で考え方や意識が変わった。アフターコロナの生活をサポートするのは、「ロボット」なのかもしれない。AERA 2020年6月22日号では、コロナ禍で存在感を増すロボットたちを取材した。

【かわいいユニボ先生の他の写真や焼き肉配膳ロボット「京ちゃん」などの写真はこちら(計16枚)】

* * *

「どうだった? 合ってた? 間違えてた?」

「合ってた!」

「えりちゃん、すごい! 単位が交ざった面積の問題は苦手な人がいるけど、一度でわかっちゃったんだね」

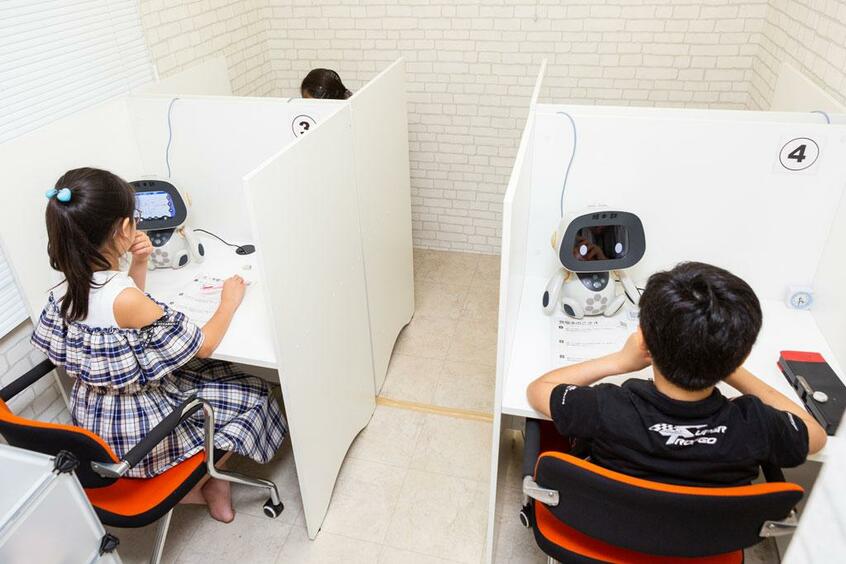

神奈川県相模原市にある「個別指導123」では、小学生が算数の問題を楽しそうに解いていた。教えていたのは「unibo(ユニボ)」先生。勉強机にちょこんと座るロボット先生だ。

解答に時間がかかっていれば、「難しいかな?」「もう少し頑張る?」と話し掛け、家で復習をしてきた生徒には、「えらい!」と褒める。

「ロボット先生という手があるのではと思ったのは、塾講師や家庭教師のなり手がいないと聞いたことがきっかけでした」

こう話すのは、ユニボ先生のプログラムを開発した「ソリューションゲート」代表の鈴木博文さん。「ユニロボット」のコミュニケーションAIロボット「ユニボ」を知り、即購入を決めた。2018年のことだ。

「これはいける」。そう思ったのは、数カ月後に参加した大阪での子ども向けロボットイベントでのこと。急ごしらえで作ったプロトタイプのユニボ先生は、ゲーム性もなく、子どもに話しかけながらひたすら分数を教えるというものだった。

ところが、これが大盛況。子どもたちが弾ける笑顔でユニボ先生を囲んだ。すぐに仲間を募り、ユニボに独自の教育プログラムを組み込んだ、現在のユニボ先生を作り上げた。

鈴木さんが“新米”のユニボ先生に求めているのは、ベテラン教師の指導力。子どもが能動的に学習に取り組むには、ポジティブな感情を引き出すことが必要だ。それには褒めたり励ましたりといった「会話」が不可欠で、タブレットだけでは担えない。じっと座っているのが苦手な子どもでも、ユニボ先生相手だと集中して問題に取り組むという。