西洋医学だけでなく、さまざまな療法でがんに立ち向かい、人間をまるごととらえるホリスティック医学を提唱する帯津良一(おびつ・りょういち)氏。老化に身を任せながら、よりよく老いる「ナイス・エイジング」を説く。今回のテーマは、帯津氏が提唱する「ホリスティック医学」について。

* * *

【生老病死】ポイント

(1)人が生きていく根源に命の存在がある

(2) 西洋医学は死にゆくプロセスに無関心

(3) 最期まで命に寄り添う医療を目指したい

私が提唱するホリスティック医学では、人間をまるごととらえるときに、体、心、命の側面からとらえます。つまり、体への、心への、命への医療を行うのがホリスティック医学の本分なのです。

体と心はわかりやすいと思います。それでは命とは何なのでしょうか。

生命科学者の清水博先生(東京大学名誉教授)は『生命を捉えなおす』(中公新書)のなかで「生命とは(生物学的)秩序を自己形成する能力である」と語っています。同様のことは、ノーベル賞を受賞した理論物理学者のシュレーディンガーも『生命とは何か』(岩波文庫)のなかで、無秩序の度合いを示す「エントロピー」というキーワードを使って説明しています。生物は放っておけば、秩序が崩壊する“エントロピー増大の方向”に進んでしまうが、そのエントロピーを減少させて秩序を保つのが生命だというのです。

いずれにしろ、人が生きていく根源の部分に命の存在があって、体、心だけではなく、それに向き合うことが本当の医療だといえます。命に対する医療は、死にゆく人たちに対しても重要です。

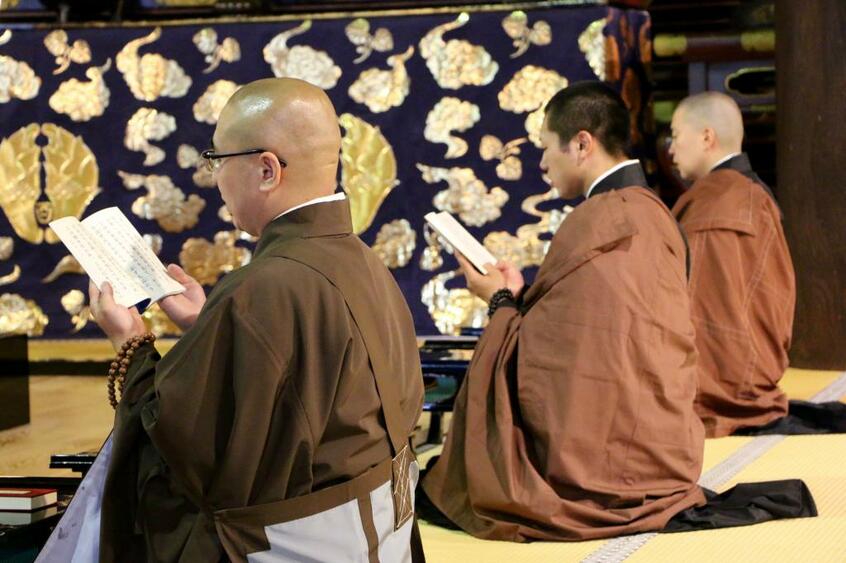

僧医という言葉を聞いたことがあるでしょうか。僧侶であり医師である人のことで、私の病院にいたことがある対本宗訓さんは、まさに僧医です。

対本さんは臨済宗の管長の職にあるときに医学部に入り直し、医師になりました。「周死期学」の樹立を提唱しています。周産期が出産を中心にすえているとしたら、周死期は死が中心です。