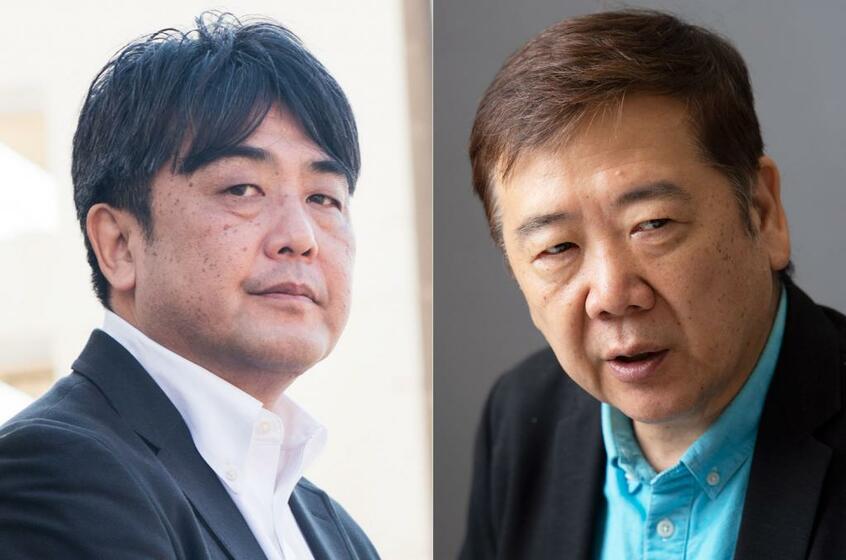

新著『同調圧力』(講談社現代新書)の著者の一人で演出家の鴻上尚史さんと構成を担当したジャーナリストの安田浩一さんが、コロナ禍の日本社会に広がった息苦しい空気の正体について語り合った。人々はなぜ、感染者をインターネット上で晒(さら)すのか。他人の行動を咎(とが)める自粛警察とは──。

* * *

安田:鴻上さんは新著で、自粛警察の正体とは暗黙のうちに周囲と同じ行動を強制する「同調圧力」であるという観点から、評論家の佐藤直樹さんと対談されました。

僕自身、コロナ禍に入って不安を抱えていました。昭和2(1927)年に自殺した文豪・芥川龍之介は死の直前に「将来に対する唯(ただ)ぼんやりした不安」を抱えていると書き残しています。彼の死の要因には諸説ありますが、芥川が抱えていた不安と、令和という季節のはじめに広がる社会不安はもしかすると重なるのかもしれない、という思いがありました。

鴻上:興味深いアナロジー(類推)ですね。芥川は関東大震災(1923年)の直後、自警団に参加しています。当初は不審者の警戒を目的として形成された自警団は、「朝鮮人が井戸に毒を投げ入れた」といったデマが広がる中、大規模な朝鮮人虐殺の中心的な役割を果たすまでに変貌(へんぼう)していきました。同調圧力の過激化という意味では、自粛警察とも非常に近しい心性の働きを感じます。

安田:自粛警察が生まれたのも、この同調圧力が凶暴化したことが関わっていると、鴻上さんはお話しされていますね。コロナ禍で見た同調圧力の風景には、例えばどのようなものがありましたか。

鴻上:大きかったのは、自分自身の炎上体験です。演劇界では2月26日に自粛要請が出されました。表向きには「舞台をやるか・やらないか」の2択ですが、圧力が強まり、実際は「やめる」という1択でした。

それに対して、演劇界の人々が「自粛要請と休業補償はセットだ」と声を上げた。こうした動きを週刊誌の記事で指摘したところ、ネット上では「お前らはこじきか」「好きなことをやってるんだから倒産しても当たり前だ」といった非難の声が殺到しました。これほど強い言葉が返ってくるとは夢にも思わず、「一体何が起こっているんだろう」と考えるようになりました。