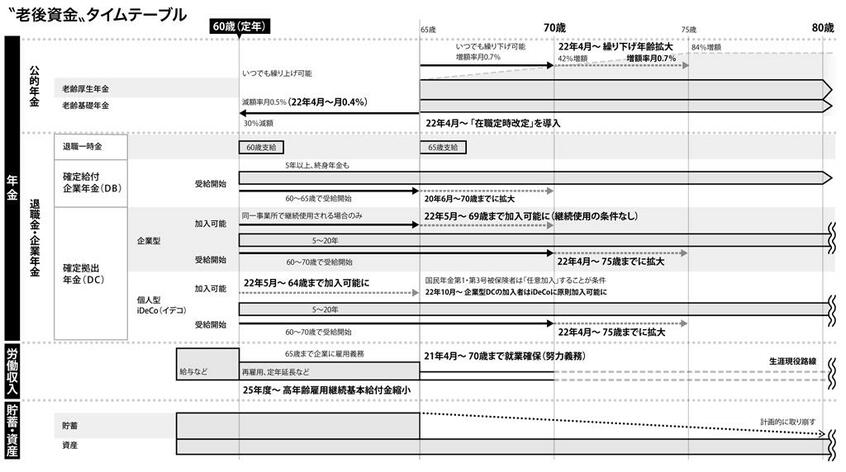

2022年、「年金大改正」で受給開始年齢が「60~70歳」から「60~75歳」に変更される。そもそも、なぜ今、上の年齢への後ずれが必要なのか。

【前編/パズル化する「年金」 受給開始「60~75歳」選択肢が増え複雑に】より続く

すぐ気づくのは、70歳までの就業機会の確保を21年度から企業の努力義務とした「改正高年齢者雇用安定法」との関係だろう。70歳まで働ける環境を整備するため、年金制度もそれに合わせようというのである。

「それはそうだが、今回は、行う順番が違っていることを知っておいたほうがいい」

こう話すのは、年金制度に詳しいファイナンシャルプランナー(FP)の山崎俊輔氏だ。

「これまで20年ほどかけて、60歳定年を65歳現役社会へ変えてきましたが、この改革が成功したのは公的年金の受給開始年齢の引き上げが最初にあったからです。60歳代前半は国の年金がなくなってしまうので、それに合わせた雇用確保が必要となり、法律が整備されていきました。“嫌々”というわけではありませんが、企業も法律に合わせる格好でシニア雇用を進めました」

確かに、それに比べると今回、年金の受給開始年齢そのものには変化はない。それどころか、高齢者雇用は、公的年金とは直接関係のない“文脈”でその推進が語られることも多い。

「現場が法律よりも先にいっている可能性が高いですね。高齢者の雇用状況の調査をみると、65歳超でも働ける制度があると答える企業がすでに3分の1もあります。団塊世代が会社を引退するひと昔前は、高齢者はある種“邪魔者”のような感じでしたが、今はまったく様変わりしています」(山崎氏)

元気なシニアが長く働く「70歳現役社会」へ動いていくのは間違いなさそうだが、ではそのなかで、年金制度が狙っているのは何か。

ニッセイ基礎研究所の中嶋邦夫上席研究員によると、ズバリこうだ。

「『繰り下げ』を勧めているのだと感じます」

中嶋氏が重視するのは年金の“目減り”対策だ。物価や賃金の伸びに合わせて年金額も上がるのが公的年金の強みとされるが、年金財政維持の観点から現在、物価や賃金の伸びほどには年金を上げない「給付抑制策(マクロ経済スライド)」がとられている。