8月、サッカーのミャンマー代表選手が日本政府から難民として認定された。だが、日本の難民認定率は極めて低い。AERA 2021年10月11日号は、難民認定を待つあるクルド人の女子高生を取材した。

* * *

祖国の紛争や迫害を逃れてきた「難民」。日本は、国連が定めた難民条約に1981年に加入している難民の受け入れ国だ。

今年8月、サッカーのミャンマー代表として来日後、母国軍に抗議して「3本指」を掲げた男性選手が、日本政府から難民として認定された。だが、日本の難民認定率は極めて低い。

出入国在留管理庁によれば、2019年は1万375人が難民認定を申請したが、認められたのは44人。認定率はわずか0.4%だ。これに対し国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)によると、カナダは55.7%、米国は29.6%、ドイツは25.9%、フランスは18.5%など、欧米と比べ日本の少なさが際立つ。

難民認定率が低い理由を、法務省は「申請者の多くが、大量の難民・避難民を生じさせるような事情がない国々からの申請者」などと説明。だが、主要7カ国(G7)の中でも認定率1%未満は日本だけ。UNHCRは、名指しで非難する。クルド人に限れば、日本政府はこれまで一度も難民として認定したことはない。なぜか。

「入管側は、クルド人の難民申請は偽装だと考えている。難民申請の理由が、母国での差別や弾圧から逃れるためと同じ理由が多いからだと思います」

と話すのは、埼玉県蕨市を拠点にクルド人を支援する「クルドを知る会」代表の松沢秀延さん(73)。20年近くクルド人を支援する松沢さんによれば、蕨市と隣接する川口市周辺にクルド人が住み始めたのは90年代。今では約2千人が暮らすが、難民申請が認められず、そのうち1千人弱が仮放免。20代、30代が中心で、10代も100人近くいるという。

「最初に父親が来日して、何とか生活できる目途がついて、家族を呼び寄せるのが一般的です」(松沢さん)

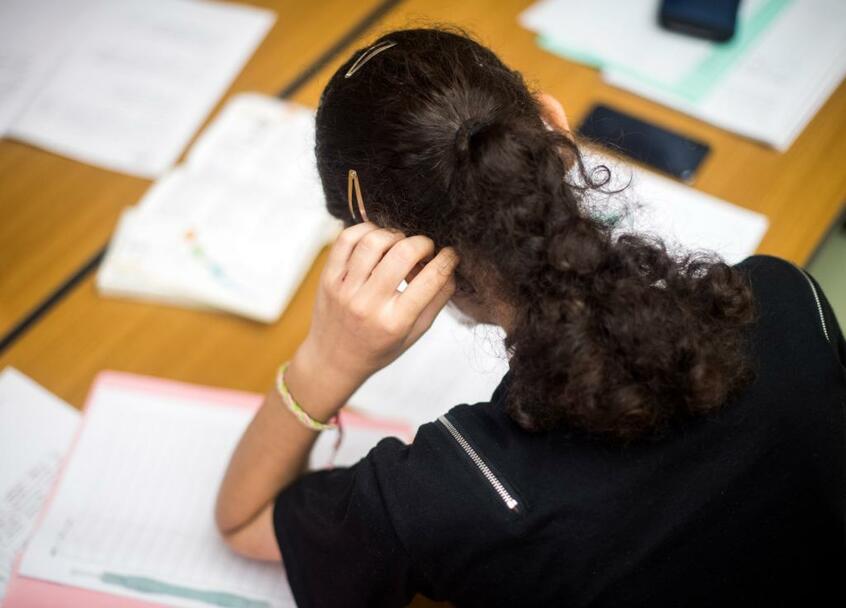

■高校進学は10人に1人

在留資格のない彼らの多くは、支援者や、在留資格を持つ親族からの援助に頼らざるを得ないのが現状だ。就労が禁止されているので、生活保護の受給もできない。

「医療費の滞納者も多く、滞納額が400万円近くにもなり、病院から訴えられている人もいます」(同)

子どもたちは「子どもの権利条約」によって、住民票はなくても義務教育は受けられる。だが、高校へは高い授業料を払えず進学するのは10人に1人程度。しかも、昼間は下のきょうだいの面倒を見ないといけないなどの理由で、定時制に通う子が7割近くを占めるという。