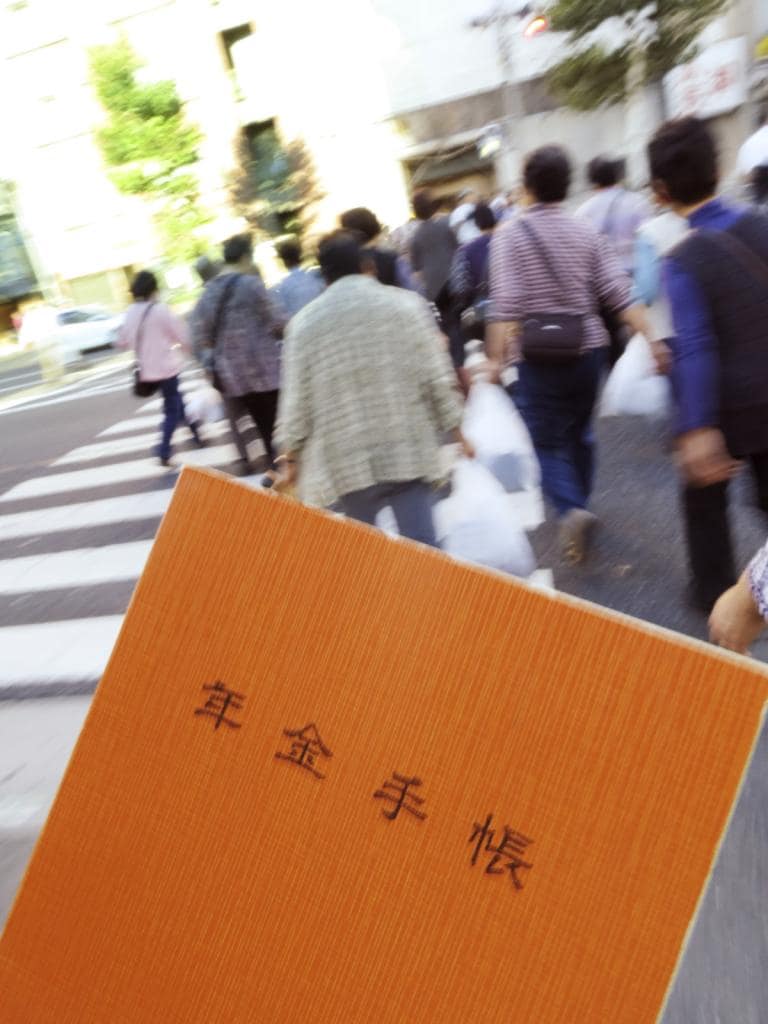

国民年金の「45年化」に動揺が広がっている。負担増と受給水準確保のバランスをどう図るか。国の意図と仕組みを理解する必要がある。AERA 2022年11月21日号より紹介する。

* * *

国民年金(基礎年金)の保険料を支払う期間について、厚生労働省は現在の40年間(20歳以上60歳未満)から5年延長し、64歳までの45年間とする方向で検討に入った。2025年の法改正を目指す、この「45年化」問題。少子高齢化が進むなか、将来受け取る年金の水準が下がるのを防ぐのが狙いとされているが、それだけなのだろうか。

国民年金の保険料は現在、月1万6590円。これが5年延長されると、追加の支払額は約100万円になる。

ニッセイ基礎研究所の中嶋邦夫上席研究員はこう説明する。

「保険料を40年間支払うと、受給額は現在の水準で年間約80万円です。単純計算だと、45年化によって受給額は年間約90万円に増えます。ざっくり言えば10年間で追加負担分は取り戻せます」

理屈の上では、75歳まで生きれば、5年延長で増えた支払額を取り戻せるというわけだ。

中嶋さんは「45年化の意義には基礎年金と就労の関係の正常化もある」と指摘する。

「厚生年金に加入している会社員は60歳を過ぎても保険料を負担していますが、基礎年金の受給額に反映されるのは59歳までです。しかし、60代前半で働いている人は近年増えています。基礎年金を受け取る直前の64歳まで受給額に反映することで、保険料は同じで受給額が増え、就労との関係も正常化します」(中嶋さん)

■低給料の会社員も不利

だが現実は、そう単純ではない。年金制度をおさらいしよう。

公的年金は2階建てで、基礎年金は「1階部分」にあたる。会社員はこれに加えて「2階部分」の厚生年金に加入し、受け取る額も上乗せされる。公的年金には、月々の保険料が一定以上に上がらないようにする代わり、物価が上昇してもその上昇率ほどには給付が増えないようにして年金額を抑える仕組み(マクロ経済スライド)が導入されている。この仕組みでは基礎年金と、厚生年金の報酬比例部分を別々に調整する。代表的な経済ケースを元にした現時点の見通しでは、この調整が、報酬比例部分は25年度に終わるが、基礎年金は46年度まで続き、その分だけ給付水準が下がる。このため今後の給付水準は、厚生年金よりも基礎年金で目減りが大きくなる見込みだ。