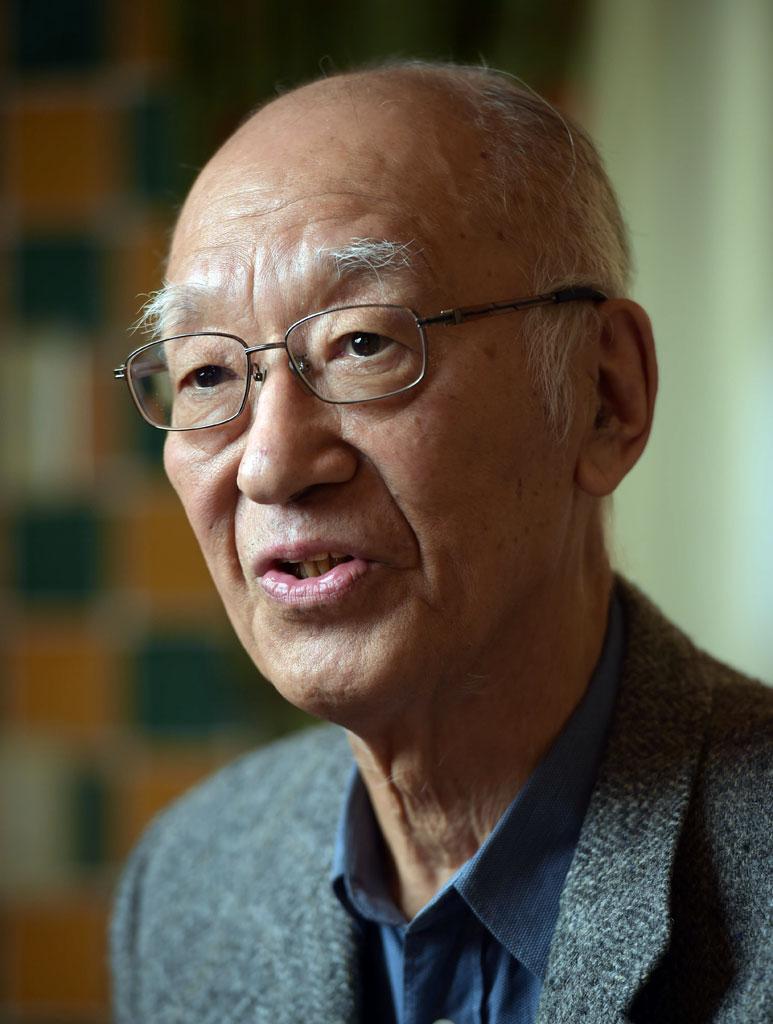

「文藝春秋」編集長などを経て、作家として活躍した半藤一利さん。今年亡くなった夫の素顔を、妻でエッセイストの末利子さんが明かす。

* * *

彼のプロポーズの言葉は「僕の女神様、あなたの奴隷になりたい」でした。彼と結婚する前にもほかの男の子と恋愛もどきをしましたよ。私はそれが恋愛だと思ってデートしたりしましたが、どの人とも長続きしなかったのね。私が飽きてしまったり、向こうが私を嫌いになったりして、彼だけが長続きしたんです。そんないい男ではないし、サラリーマンで特長のない普通の男なんですけどね。

でも、私を好きで好きで仕方がないって言うから、本当かなって思いつつ、結婚したんです。じきに飽きられるのではと思ったら、ずっと私に夢中でしたから、ああ、これが人を愛するってことかな、とその時はじめて理解しました。

「釣った魚には餌をあげない」とよく言われますけど、彼はそういう人ではありませんでした。本当に私に惚(ほ)れていたんですね。彼は何でも許してくれるから、私は結構好き勝手をしていましたけどね。

彼が会社で出世の階段を上り始めた頃、責任も重くなるし、周囲の風当たりが強くなってきたんです。出世と無関係に生きて、皆から置いてけぼりを喰(く)らうのもみじめなことでありましょうが。

もともと能力のある人だから仕事をすれば結果が出る。そうするとまた足を引っ張られる。会社でのいろいろな理不尽なことにイライラして、しまいには私と口をきかなくなりました。私の見えない所で「何だ、この野郎!」って上着を床に投げつけることもありました。「週刊文春」と「文藝春秋」の編集長をしていた頃です。

朝、玄関を出る時、やせ細った蒼(あお)い顔をして「死にたい」と漏らして私を脅(おび)えさせたこともありました。

私は彼が不憫(ふびん)で不憫でたまらなかったのですが、私が助けられる問題ではありません。

私は私で苦しみ、その時、私は心底から彼を愛しているのだ、と気付いたのでした。

彼が私のことを真剣に愛してくれていなかったら、私も彼の側(そば)にいようとは思わなかったでしょうね。つまり、生涯私を愛してくれたんですね。

私は彼のおかげで、愛というものを知りました。

(構成/本誌・鮎川哲也)

※週刊朝日 2021年12月24日号