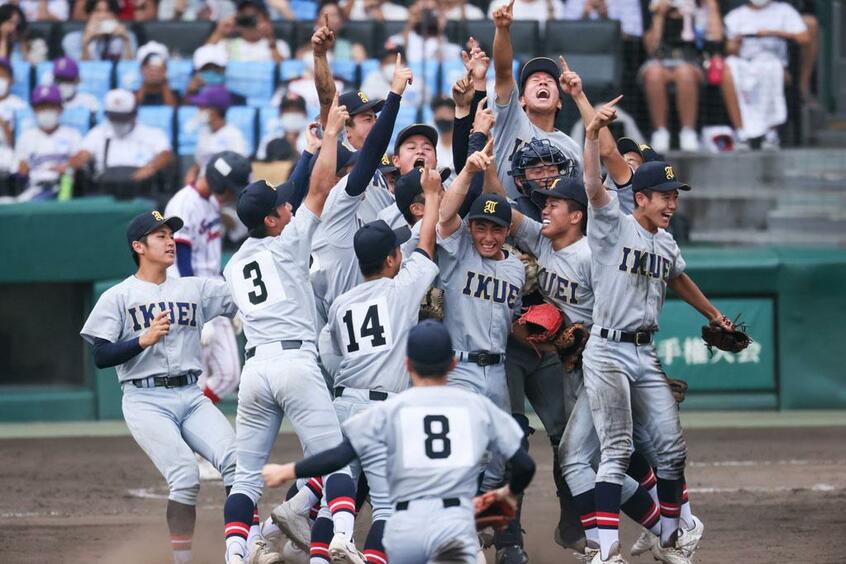

第104回全国高校野球選手権大会は仙台育英が東北勢初の全国制覇を飾った。「青春って、すごく密なので」と、初優勝を決めた直後の仙台育英・須江航監督のインタビューも反響を呼んだ。AERA 2022年9月5日号では、仙台育英の勝因のほか、今大会を盛り上げたプロ注目の選手を紹介する。

* * *

夏の甲子園を制した仙台育英(宮城)は5試合で計47得点と打線の破壊力が目立った。だが、本塁打は8月22日の決勝・下関国際(山口)戦で岩崎生弥が放った満塁アーチの1本だけ。投手陣は絶対的エースを置かず、計5人の継投策で勝ち進んだ。投打に共通するのは「つなぎ」。他校のコーチは、こう振り返る。

「切れ目のない打線で気が抜けない。継投策で勝つチームはエースがいないというイメージがありますが、仙台育英は違う。5投手全員が140キロ以上の直球を投げ込み、それぞれ球質も違うのでなかなか攻略できない。高校野球に新たな旋風を起こしたと言っていい」

■部内の競争が厳しい

2020年春の甲子園から「球数制限」が導入され、1人の投手が1週間に500球を超えて投げることが禁止された。第80回大会(1998年)で優勝した横浜(神奈川)の松坂大輔(元西武)、第88回大会(06年)を制した早稲田実(東京)の斎藤佑樹(元日本ハム)、第100回大会(18年)で準優勝した金足農(秋田)の吉田輝星(日本ハム)のような絶対的エースが1回戦から1人で投げ抜き、頂点を狙う戦略は現実的ではない。複数のハイレベルな投手を起用しなければ勝ち進めない。ただ、仙台育英のように5人の強力投手陣を擁するチーム作りはなかなか見られない。

「仙台育英はベンチ外の選手を含めると直球が140キロを超える投手が10人以上。大阪桐蔭にも言えることだが、選手層が厚いので部内の競争が激しい。ハイレベルな争いがチーム力の底上げに大きくつながっている」(前出の他校のコーチ)