「石原都知事は学生時代に仏文学に傾倒したこともあり仏文化に造詣が深い。『マルローの〇〇を読んだか』というのは、仏人とやり合う時によく出てきたフレーズです。おそらく平均的なフランス人のインテリより石原都知事の方が遥かにたくさん本を読んでいたのではないでしょうか」(多賀さん)

放言や我がままさを持ち合わせていた石原都知事を、好ましく思わず遠巻きにする職員も少なくなかった。それでも石原慎太郎と言う人物は、人を惹きつける素養があった。

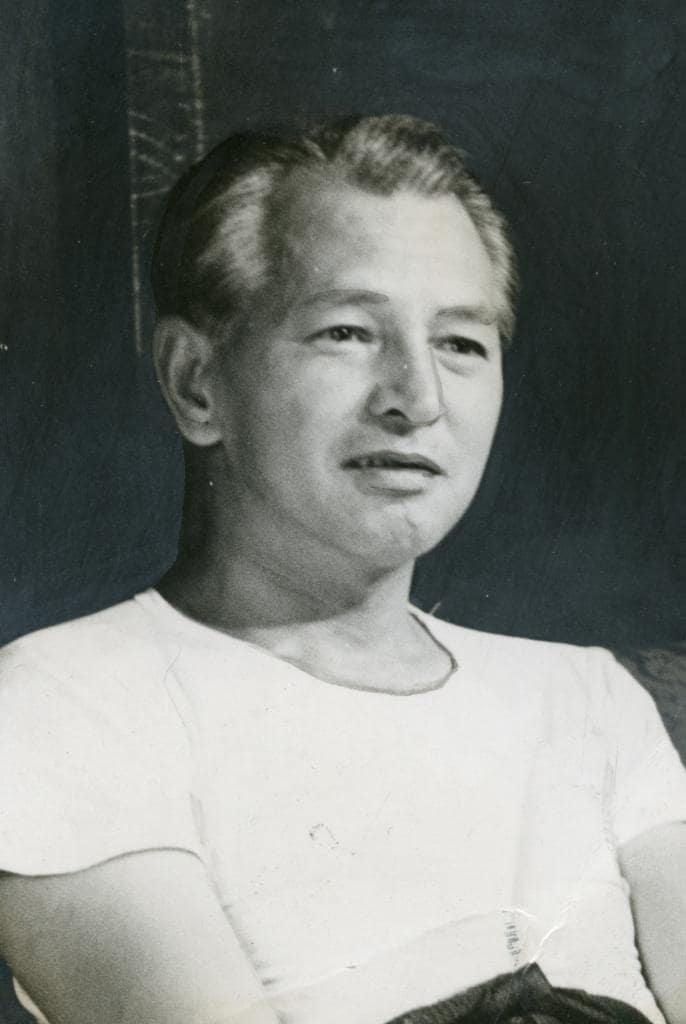

石原氏は、一橋大学在学中の1956年(昭和31年)に文壇デビュー作である『太陽の季節』で第34回芥川賞を受賞した。

「そのおかげで、鎌倉の知識人に可愛がられた」

そう話していたという。

ふとした場面で、文壇や知識人との交流の思い出を近しい部下の前で口にすることもあった。

多賀さんの記憶に残るのは、吉田茂首相の側近として憲法制定やサンフランシスコの講和会議にかかわった白洲次郎らが登場するエピソードだ。

あるとき白洲次郎と鎌倉の文人らとの夕食会に、20代の石原慎太郎も呼ばれた。その場にいたのは、白洲のケンブリッジ大学時代の友人で後に名門、7代目ストラフォード伯爵となるロバート・セシル・ビング(ロビン)。そして評論家の小林秀雄らであった。

会食のなかで白洲は、こう切り出した。

「日本のウイスキーはまだまだ美味しくない」

反論したのは、小林秀雄だった。

「いやいや近年、日本のウイスキーも高級品はうまくなったよ」

そう言うと日本製の当時一番高級とされたウイスキーを周囲に勧めた。

一口飲んだロビンは、美しいイギリス英語で白洲にこう答えた。

「not quite(それほどでも…)」

ロビンが言わんとすることは、「美味いかもしれないが、小林さんが絶賛するほどでもないよ」と控えめな表現。しかし、白洲次郎はさも面白そうに、べんらんめえ調で小林秀雄にこう通訳した。

「ロビンは不味って、言っているよ」

白洲次郎は、わざわざ「不味い」と一刀両断にした。それは、感情を露わに出さず控えめに表現するイギリス英語に独特な「アンダーステートメント」を勘案した上でのウィットだった。