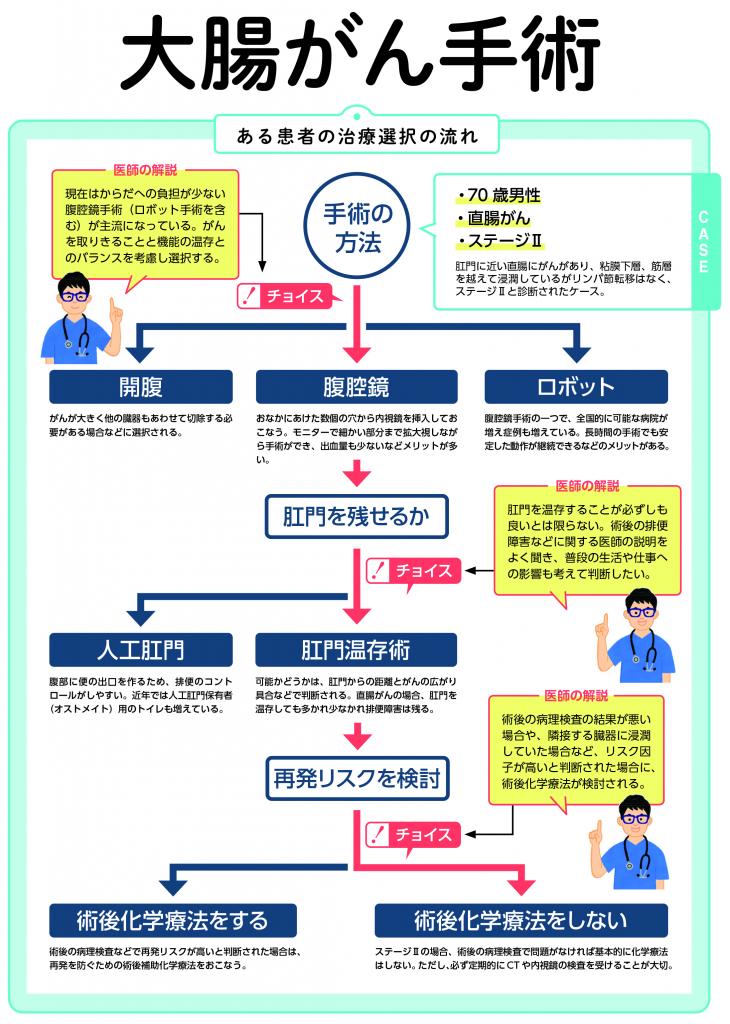

今回は肛門に近い直腸にがんがあり、粘膜下層・筋層を越えて浸潤しているもののリンパ節や他の臓器への転移はなく、ステージIIと診断されたケースを見ていく。

手術方法は、がんを取りきることと、排便や排尿などの機能を温存することとのバランスを考慮して決められる。都立駒込病院の中野大輔医師は次のように話す。

「現在では、ロボット手術を含む腹腔鏡手術が全体の7割程度を占め、ロボットを導入している病院ではロボット手術が主流になりつつあります。ただ、手術方法ありきではなく、患者さんの状態に最も適した方法でおこなうことが大切です」

手術の安全性、術後の再発や生存率などは、開腹手術と腹腔鏡手術で大きな差はないとされる。大阪国際がんセンターの安井昌義医師は言う。

「腹腔鏡手術の場合、日本内視鏡外科学会で有資格認定された外科医がいる病院を選択するとよいでしょう。またロボット手術では、長時間に及ぶ手術でも安定した操作ができるという利点があります」

■肛門温存か、人工肛門か

がんが大きく、隣の臓器もあわせて切除する必要がある場合など、さまざまな理由で腹腔鏡手術が適さないと判断されたときには開腹手術がおこなわれる。

また直腸がんの場合、肛門を残すか、それとも腹部に便の出口を作る人工肛門手術をおこなうかが、大きな選択肢となる。

ポイントは主に肛門からがんまでの距離とがんの進行度(深さと広がり)で、内視鏡検査やMRI検査などにより肛門温存や機能の維持が可能かどうかを判断する。

「直腸がんの手術後は、多かれ少なかれ排便障害が残ります。便をためられないため排便のコントロールが難しく、肛門を残すことが必ずしもベストチョイスとは限りません。手術後に起きる問題を患者さんにきっちりとお話しし、患者さんがそれを理解してご自身の仕事や生活状況に合わせて考えることが大切です」(中野医師)

人工肛門の場合は、比較的排便コントロールがしやすいという利点がある。腹部につける装具なども進化しており、近年では人工肛門保有者(オストメイト)向けのトイレも増えている。