大腸がんでは大きさに関係なくがんが粘膜にとどまっているか、粘膜のすぐ下の粘膜下層に浸潤していても深さが1ミリ未満であれば早期がんと診断され、基本的には内視鏡による治療が可能だ。しかし、がんが粘膜下層に1ミリ以上浸潤している場合には内視鏡治療適応外のがんと診断され、手術での切除が標準治療となる。

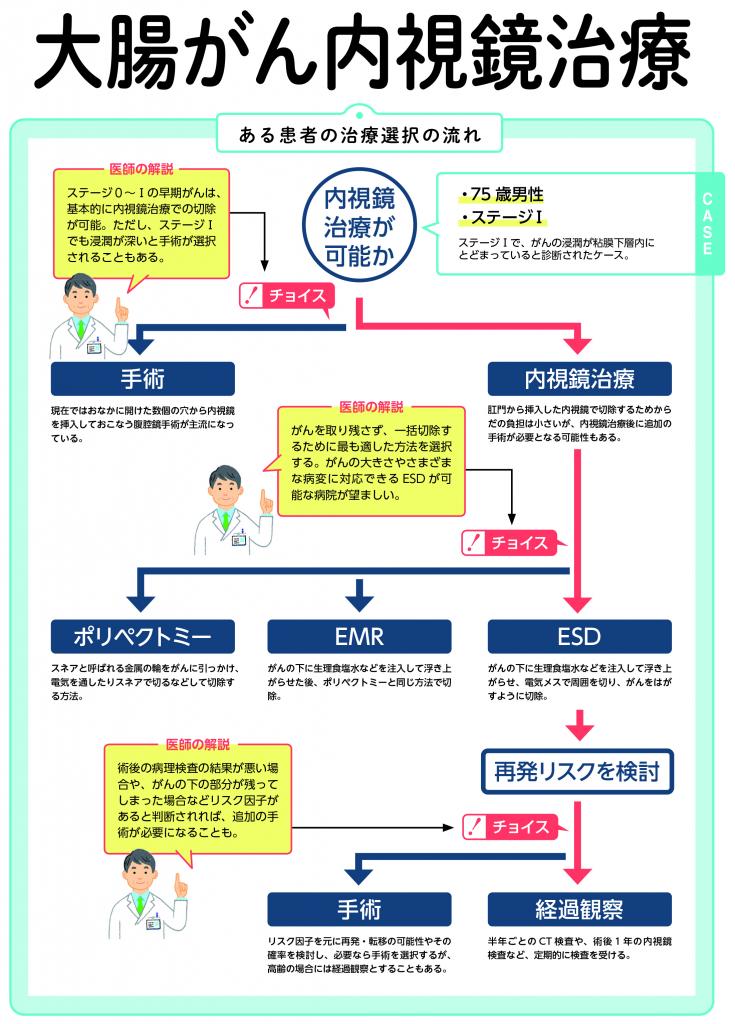

今回はがんが粘膜下層にとどまっており、ステージIと診断されたケースを見ていく。最も重要なのは、がんが粘膜下層のどの程度まで浸潤していて、内視鏡での治療が可能か、それとも手術が必要なのかということだ。昭和大学横浜市北部病院の林武雅医師は、次のように話す。

「がんが粘膜下層の深さ1ミリを超えていれば、内視鏡治療適応外の(外科手術の対象となる)がんとされますが、そのボーダーラインの診断および内視鏡治療ができるかできないかの判断は、非常に難しいのです。ステージIで手術を提案された場合には、本当に内視鏡で切除ができないかどうか、セカンドオピニオンを確認することをお勧めします」

■「取れる可能性があるものは内視鏡をお勧めしています」

大腸がんには、小腸から続く結腸にできる結腸がんと肛門に近い直腸にできる直腸がんがある。倉敷中央病院の毛利裕一医師は言う。

「どちらのがんでも基本的に、内視鏡で取れる可能性があるものは内視鏡治療をお勧めしています。特に直腸がんの場合、手術で人工肛門になったり排便障害などが残ったりすることがあるため、1ミリを超えるかどうかのボーダーラインでもまずは内視鏡的な治療をご提案します」

粘膜下層の深部まで浸潤していたりサイズが大きいなど内視鏡治療では手技的に難しい場合は手術が選択されることもある。

内視鏡治療の方法には、ポリペクトミー(内視鏡的ポリープ切除術)、EMR(内視鏡的粘膜切除術)、ESD(内視鏡的粘膜下層剥離術)という三つがあり、がんの切除ではEMRかESDが選択される。EMRは主として2センチ未満のがん、ESDは2センチ以上あるがんや炎症を起こして硬くなったがんなども切除できる。がんが疑われた際には、より広い病変に対処可能なESDに対応している病院に行くことが望ましい。