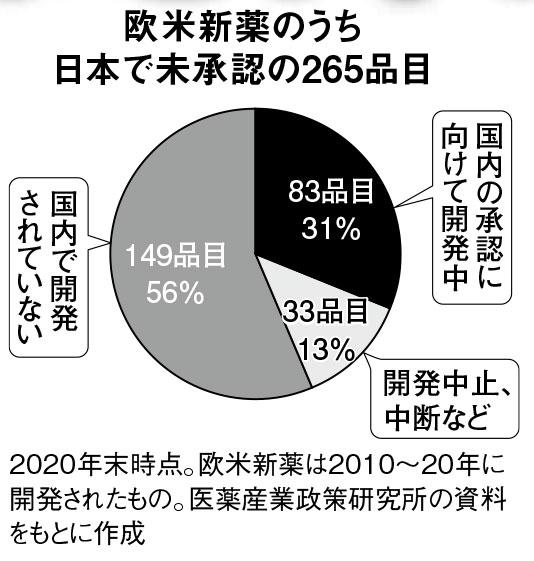

欧米で開発された新薬が日本に届きにくくなる「ドラッグラグ」(新薬承認の遅れ)への懸念が高まっている。未承認薬の開発を促し、海外企業から日本が魅力的な市場に映る取り組みが必要だ。

米調査会社IQVIAによると、いまや世界全体で医薬品の開発品目の7~8割は、新興のバイオ企業が手がける。同グループのIQVIAソリューションズジャパン取締役バイスプレジデントの谷将孝さんは言う。

「日本は新薬承認を目指す市場として選ばれにくい環境になりつつあります。当グループの予測では、世界市場は2026年までに年平均3~6%成長するのに対し、日本は横ばいか、やや縮小する見込み。市場規模は今の米中に次ぐ世界3位から、26年にはドイツに抜かれ4位に転落する見通しです」

今春にはMSDや日本イーライリリー、ノボノルディスクファーマといった外資系トップから、日本市場の魅力低下を懸念する発言が相次いだ。急速な人口減などに伴う市場規模の縮小のみならず、革新的な高額薬の値段が発売後に引き下げられるケースがある点も、やり玉に挙げられた。

製薬業界や医療関係者の間で危機感は強まる。だが政府側の態度には温度差がある。

「必ずしも(ドラッグラグは)拡大しているとは言えない」

岸田文雄首相は4月22日の参院本会議で、医師でもある国民民主党の足立信也議員がドラッグラグについて質問したのに対し、こう答弁した。

新薬の承認審査を担う独立行政法人「医薬品医療機器総合機構」(PMDA)によれば、審査にかかる期間はばらつきはあるものの、09年度の3.3年から15年度(1.7年)、20年度(0.7年)と着実に短くなっている。「ドラッグラグは拡大していない」との政府側の認識は、こうしたデータに基づく。

この試算は、米国と日本で新薬としての承認を申請した時点の差を比べる「開発ラグ」と、申請から承認までの審査期間を比べる「審査ラグ」とを足し合わせたもの。特に審査ラグは20年度には0.2年まで縮まり、日本のスピードは米国に引けをとらない。