1960年代、都民の足であった「都電」を撮り続けた鉄道写真家の諸河久さんに、貴重な写真とともに当時を振り返ってもらう連載「路面電車がみつめた50年前のTOKYO」。今回も新春特集として、「古都京都」を走る京福電気鉄道嵐山線の路面電車を紹介しよう。

【京都の美しさがわかる、かつての嵐電と街並みの貴重な写真はこちら】

* * *

嵐電の愛称で親しまれる「嵐山線」。京都の人には当たり前でも、観光客を含めて京都以外に住んでいる人には「嵐電」の読みがわからない人もいるだろう。

答えは、らんでん。

京福電鉄嵐山線は市内の交通の要衝である四条大宮から嵐山を結ぶ通勤・観光路線で、嵐山線は前述の四条大宮~嵐山の嵐山本線7200mと北野白梅町~帷子ノ辻(かたびらのつじ)を結ぶ北野線3800mの二路線を持ち、通称「嵐電」と呼ばれている。京の風情を感じられる、美しい路線だ。

■嵐電からトロリーポール集電が消える

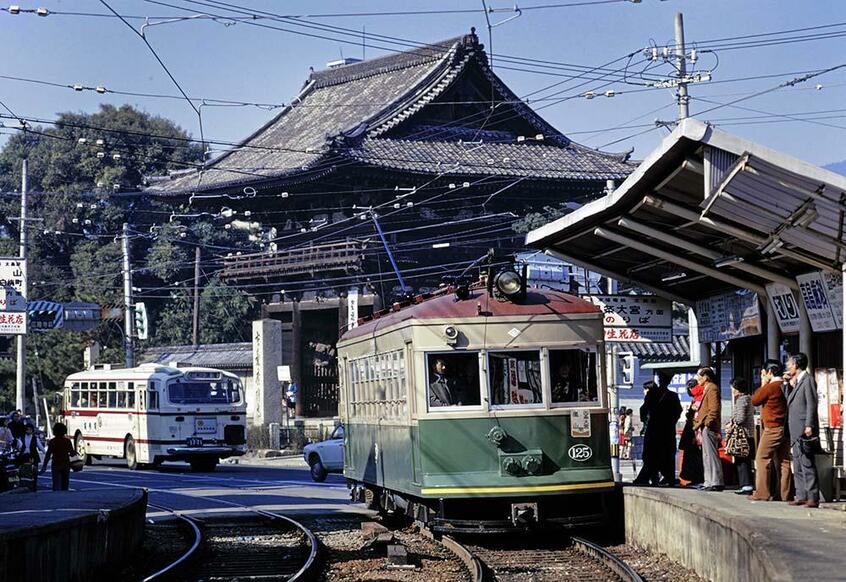

冒頭の写真は1975年、秋晴れに恵まれた一日を洛西にロケした一コマだ。

国宝「阿弥陀如来坐像」を擁する広隆寺の南大門の伽藍を背景に太秦駅に到着した四条大宮行きの嵐電。緑色と淡いカーキ色の車体で、屋根に鉛丹色を施した古都に相応しい色彩の外観だった。車体正面のオデコの部分には、電光をデザインした菱形のマークが輝いている。これは嵐山電車軌道を吸収合併した京都電燈以来のもので、京福電鉄の社紋である。

このロケには、鮮明な画像と秀逸な粒状性を誇る外式現像処理の「コダック・コダクロームII」カラーリバーサルフィルムを携行した。コダクロームIIのフィルム感度はISO25と低感度のため、光量が豊富な撮影条件でないと使いこなすが難しい感材だった。撮影機材はニコンFとニッコール85mmF1.8を主体にしたレンズワークだった。

京福電鉄の前身である嵐山電車軌道が1910年に嵐山本線を開業。今年で111年の歴史を誇る洛西の路面電車だ。軌間は1435mm、電車線電圧は600Vで、現在も路面電車と近郊電車をミックスしたような車両が活躍している。