時間や心の余裕ができるゴールデンウィーク。忙しい日常から離れて、のんびりと映画を鑑賞してみてはいかがだろう。識者が「思いっきり泣いて心洗われる映画」「奇想天外なド迫力映画」を教えてくれた。AERA 2023年5月1-8日合併号の記事を紹介する。

* * *

■思いっきり泣いて心洗われる映画 「子ども目線」が涙を誘う

○「マーメイドフィルム」代表、映画監督・村田信男さん

自分が好んで観てきたフランスの映画監督たちの作品は、感情的な高ぶりを起こさせるより、「感動」はするけれど必ずしも涙が出るわけではないような作品です。なので、実際に「泣いた」と言える作品は人生でも数えられるほどです。

日本の巨匠たちの作品も、ワッと大泣きするようなものではありませんが、成瀬巳喜男監督の「おかあさん」には泣かされましたね。母親役が田中絹代で、娘役が香川京子。病気がちな長男が亡くなり、父親も亡くなる。そうした状況になっても、家族は誰一人として泣き崩れたりはしない。戦後すぐの作品なので、周囲の人々も「夫が戦死して」という会話を交わしていますが、大げさなところがまったくない。ラストもあっさりとしています。全編を通して抑制的で、登場人物たちが涙を流すシーンなんて一つもないのに、グッときてしまう。そこがすごいと思います。

現代の映画は、登場人物たちが泣き、それにつられて観客がもらい泣きをするというパターンが多いので、真逆と言えますね。ヨーロッパの監督たちも、この「おかあさん」を観たら「すごくいいね」と言うはずです。

「おかあさん」の原案は子ども目線で書かれた作文です。思えば「マディソン郡の橋」も、母親の死後、子どもたちが母の遺した日記を通して秘めた恋を知るところから物語が始まります。

アカデミー賞作品賞などを受賞した音楽映画「コーダ あいのうた」も、家族のなかでたった一人、耳が聞こえる少女の視点を中心に描かれています。「さよなら子供たち」も、ドキュメンタリータッチの淡々とした作品なのに、ラストの少年の涙に泣かされました。「子ども目線」というのは涙を誘う要素の一つなのかもしれません。

(構成/ライター・古谷ゆう子)

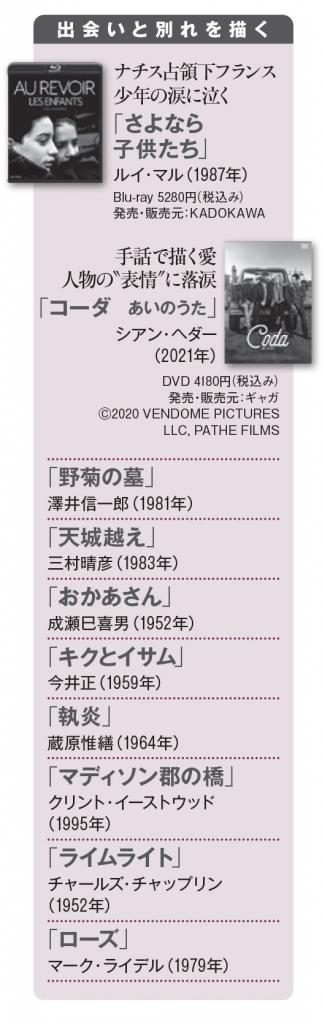

■出会いと別れを描く

○ナチス占領下フランス、少年の涙に泣く

「さよなら子供たち」/ルイ・マル(1987年)/Blu‐ray 5280円(税込み)/発売・販売元:KADOKAWA

○手話で描く愛、人物の“表情”に落涙

「コーダ あいのうた」/シアン・ヘダー(2021年)/DVD 4180円(税込み)/発売・販売元:ギャガ

「野菊の墓」/澤井信一郎(1981年)

「天城越え」/三村晴彦(1983年)

「おかあさん」/成瀬巳喜男(1952年)

「キクとイサム」/今井正(1959年)

「執炎」/蔵原惟繕(1964年)

「マディソン郡の橋」/クリント・イーストウッド(1995年)

「ライムライト」/チャールズ・チャップリン(1952年)

「ローズ」/マーク・ライデル(1979年)