音楽とのつきあい方には、人それぞれ、違った形があるのだなあと、あらためて思うことがあった。

そのことを紹介するには、これまでの自分の音楽とのつきあい方をお伝えしておいた方がよいだろう。

わたしの父は、わたしの母となる女性と結婚する前の青年時代、自衛隊の吹奏楽隊にいた。担当楽器はホルンだったようだ。国体のバッチなどが家にあったので、そんなところでも演奏していたのだろう。アルバイトとしてダンスホールで演奏したこともあったといっていたが、あまり多くは語らなかった。とはいえ、家にはいつも楽器があった。トランペットはわたしが物心ついたときにはすぐ手の届くところにあったし、子供の頃の誕生日にフルートを持ったわたしの記念写真もある。幼稚園の時にはオルガン教室にも通っていた。とはいえ、トランペットで簡単なメロディーを吹いたりはできたが、楽器演奏に夢中になることはなかった。大人になってからはギターを手にしたり、キーボードやリコーダーを買ったりしたが、ものにならなかった。ミュージシャンの友人からは、練習しないから無理だな、といわれた。

その代わりといっては何だが、1970年、わたしが中学の2年生の時に、小さな電蓄(電気蓄音機)を買ってもらったことがきっかけで、自分で演奏するのではなく、プロが演奏した音楽を聴くようになった。楽器を練習して自分で演奏するより、他の人のよい演奏を聴く方が好きだったのだ。その電蓄は、シングルレコードが乗るほどの小さなターンテーブルがついていて、ふたを外すと30cmLPレコードも、ターンテーブルから大きくはみ出した状態で、音を再生することができた。スピーカーは、その電蓄本体についている、直径8cmくらいのもの一つで、つまりステレオではなく、モノラル。針は、LP用とSP用が、回転式で変更できるものだった。ということは、まだSPレコードが一般家庭に残っていた時代ということだ。わが家にも、SPレコードはあった。また、ゼンマイが壊れて、正しいスピードで回転しない蓄音機もあった。

ここで簡単にSPレコードについて説明しておこう。

SPレコードとは、毎分78回転で再生するレコードだ。LPレコードは33回転(本当は少し違うのだけれど、興味がある方は自分で調べてみてください)、シングルレコードとも呼ばれるEP盤は45回転だ。SP盤は、LPレコードが発明される前のレコードのスタイルだ。他のレコードと同じでA面とB面があり、片面に3~5分程度の曲が、1曲づつ記録されているのが基本形だ。材料もレコードのビニールとは違い、重くて割れ安いシェラックというものでできている。

もともと蓄音機は、電気を使わずに針から振動を伝え、蓄音機の箱そのものを共鳴させるような仕組みで音を再生していた。

けれど、1927年頃から電気で再生する電蓄というものができてきた。

わたしが買ってもらった電蓄もSP盤に対応していたというわけだ。

1956年(昭和31年生まれ)のわたしは、まだSP盤が一般家庭に存在していた時代に音楽と出会い、育ったということだ。SP盤は、60年代のはじめまで生産されていたとのことである。ただ、わたしの友人たちの中で、SP盤をもっている人はいなかった。このことを考えると、CDが普及した頃、LPレコードは販売されていたが、レコードの音を聴いたことがない若者がいたのと似たような現象だったのだろう。今、わたしの手元に、SP盤の石原裕次郎の《嵐を呼ぶ男》(1958年1月発売)とペギー葉山の《南国土佐を後にして》(1959年8月発売)があるが、シングル盤としても発売されていたので、ほとんど同時期に販売されたのであろう。CDが普及する間、レコードとCDの両方が併売されたのと同じ現象だろう。SP盤は、ジャケットがないのが普通なのだが、《嵐を呼ぶ男》は、写真入りのジャケットに入っているのは、そんな時期の発売と関係があるのだろうか。

さて、電蓄を買ってもらった後、クラシックや映画音楽のレコードも両親に買ってもらっていたが、わたしにとっての忘れられない経験は、レッド・ツェッペリンの3枚目のレコードを自分の小遣いを貯めて買ったことだ。中学2年生の時だ。当時、月1000円のお小遣いのわたしが、2000円のレコードを買ったのだ。これはわたしの一生の中でも大きな事件のひとつであった。

なぜこのレコードを買ったのか記憶が曖昧なのだが、いくつか覚えていることがある。まず当時、レコード店の店頭ではレコード・マンスリーという小冊子が配布されていた。この冊子には普通の本と同じように価格が書いてあるのだが、レコード店はただでくれていた。レコードを買ったからサービスでただにしてくれたのだろうか? いや、毎月その冊子を読んでいた記憶はあるが、毎月レコードなど買うことは不可能な状況だったことを鑑みれば、やはり、ただでくれていたのだろう。冊子にはその月の新譜のリストが掲載されていたのだが、レコード紹介が掲載されていて、かつ、毎月の売れ行きチャートが、ジャンル別に掲載されていた。わたしが読み始めた70年頃、クラシックLPではイ・ムジチのフェリックス・アーヨ演奏による『四季』が、ポップスではサイモンとガーファンクルの『明日に架ける橋』が何ヶ月も1位を独占していた。アーヨの『四季』は59年録音なので、息の長いレコードということになる。

そして、レコード・マンスリーの表紙は、LPレコードのジャケットを縮小して1枚そのまま使用していた。

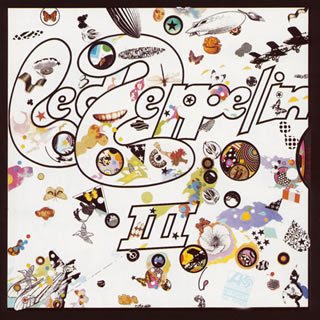

あるとき、その表紙に選ばれたのがレッド・ツェッペリンの3枚目だった。『レッド・ツェッペリンⅢ』と呼ばれているものだ。

その頃の記憶が曖昧なのだが、当時ラジオでヒット・チャートを聴くようになっていたので、そこでレッド・ツェッペリンⅢからシングル・カットされた《移民の歌》を聞いていたのかもしれない。レッド・ツェッペリンという名には聞き覚えがあった。

レコード屋の店頭でそのレコードを実際に手にとってみると、ジャケットの中にくるくる回る仕掛けがしてあって、他のレコードとはなにか違うものを感じさせた。

どうしてもほしくなって買ったのだった。音楽の中身というより、ジャケットに惹かれたのかもしれない。わたしの文章でわかりにくいという方は、ぜひ中古のレコードかCDの紙ジャケを探して確かめてもらえると嬉しい。

こうして始まったわたしの音楽遍歴だが、このあと音楽を聴く手段は様々に変化していった。ラジオ放送、FMラジオ、オープン・テープ・レコーダー、カセット・テープ・レコーダーとさまざまなメディアが登場してくる。CDやビデオ・カセット、レーザー・ディスク、DVD、ブルーレイ・ディスクは言わずもがなだ。

しかし、わたしにとって音楽の中心はLPレコードだった。

思い返すとわたしの音楽に対する欲望は、まだ聴いたことのない音を聴いてみたい! ということに向かっていた。

70年代後半、学生時代に住んでいた茗荷谷にあった小石川図書館は視聴覚に力を入れていて、多くのレコードを貸し出していた。ここで世界の民謡というジャンルで、ブルースやヨーデルを知った。また、新譜の貸し出しも始まり、ユーミンのデビュー作『ひこうき雲』などは、ここで借りて聴いた。人気があったので予約をして借りた。

社会人になり中央線の三鷹に引っ越しをした。1980年、三鷹に「黎紅堂」というレンタル・レコード屋ができた。のちにレコード・レンタルについて著作権法でもめたところだ。しかしその在庫の種類が少なく、数回借りた程度だった。

わたしの好奇心を満たす一番よい方法は、中古レコードを探すことだった。

中古レコード店で、欲しいものがすぐに見つかるわけではなかったが、逆に、知らないレコードと出会うきっかけにもなり、学生の時分も社会人になった後も給料が入ると、中古レコード店に行くのが日課となった。

1982年にCDが発売されると、レコードを処分してCDに買い換える人が大勢出て来た。そのためレコードが格安で手に入るようになった。それまで購入できなかったレコードも買いやすくなった。CDが普及すると、レンタルCDも普及し、聴くだけならばレンタルで済ませるようになった。聴くだけならレンタル、持っていたいものは中古LPで購入というスタイルになった。

そして今ではちょっと気になる音楽は、ネットで聴くことができる。いや、それどころか当時必死に探した貴重な映像つきの音楽も、探し当てることができるようになった。ビートルズのポール・マッカートニーがプロデュースして大ヒットした、《悲しき天使》を歌うメリー・ホプキンのライヴ映像などだ。

それに現在では、毎月定額で多くの曲を聴くこともできる。

わたしの音楽人生は、本で読んだ音楽がどんな音なのかを知りたくて、必死に働いてレコードやCDを買ったものではあったが、現代ではどんな音楽なのかを聴くだけなら、インターネットで割と簡単に聴くことでできるようになってきたのだ。

わたしも大人になり、還暦を過ぎた。しかし音楽好きは変わらない。だんだん気になってきたのが音質だ。もちろん中学や高校生の頃から、ビートルズは日本盤とイギリス盤と米国盤では音が違う、などと聞き比べをしていた。しかし、同じレコードを複数枚購入するなどということは考えられなかった。しかし収入も増え、東京に住んでいると実家にあるのはわかっているレコードも「今日聴きたい」などと思い、同じレコードを買ってみると、それまで聴いていたものと印象が違うものがある。

そう、作成された国や時代によって、音が違うことを何度も実感した。

そんなことから、国内盤で持っていたレコードのアメリカ盤やイギリス盤、フランス盤、ドイツ盤などと聴き比べるようになったのだった。(次回に続く) [次回12/28(水)更新予定]