「恩恵を受けている典型はコメの代替食を手掛けている企業で、その筆頭が丸亀製麺を運営するトリドールホールディングスでしょう。また、そのコメを原材料としている製品も価格転嫁に成功しているパターンが多く、米菓で国内3位のシェアを握る岩塚製菓も売り上げが大幅に伸びています」

集荷バトルがいっそう熾烈化し、今後も高値圏で推移か?

閑話休題。私たち消費者にとって肝心なのは、今後の米価の行方だ。前出の小川さんは指摘する。

「昨年まで買い負けてきたJA全農が農家に対し、概算金(収穫前の段階で農家に支払う一時金)の引き上げや安定した価格での複数年契約の提示などを通じて、巻き返しを図ろうとしています。今後の見通しを巡って焦点となってくるのは、大手コメ卸をはじめとする他の業者が対抗して2024年と同じような争奪戦が起きるかというポイントです」

JA全農がコメ農家から買い取る金額を2024年産米よりも3~4割も引き上げるとの報道も出ている。小川さんによれば、Ⓐ2024年と同じようなコメの争奪戦が起きない、Ⓑコメの争奪戦が起きるという2つのシナリオが想定されるという。

Ⓐの場合は価格が落ち着く。大幅な下落となれば、高値づかみをしたJA全農がババ抜きのババを引いた格好で一人負けの状態に陥り、Ⓑの筋書きを辿った場合はさらなる米価の高騰をもたらしうる。

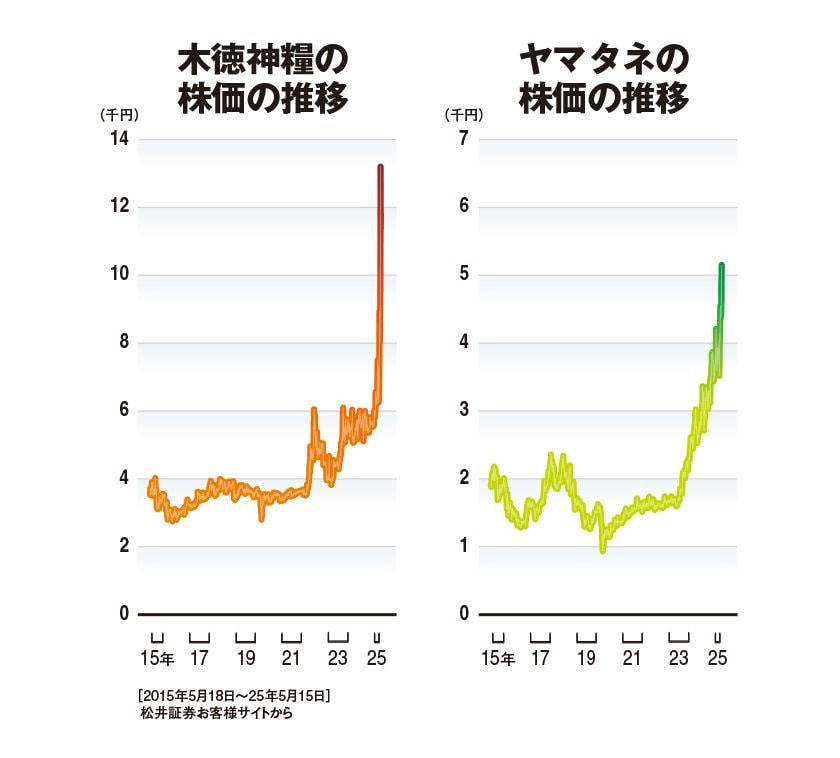

「現状では、シナリオBが現実となる可能性が高いと思われます。その理由としては、①高くても消費者が買うことがわかった(買い控えが起きなかった)、②大手コメ卸は業績の躍進で2025年産米の買い付け余力を蓄えたと思われる、③備蓄米の放出には買い戻し条件がつけられている――といった3つが挙げられます」

ただ、③については条件が緩和されることになった。備蓄米の買い戻しは1年以内とされていたが、もともと「原則」という但し書きが付されていたうえ、その期限が近づくと集荷業者がコメを調達しづらくなることが懸念されるため、政府は「原則5年以内」に延長する方針を固めた。

「目下、衆議院で少数与党となっている一方、農林水産省が2027年度から水田政策を抜本的に見直す方針を掲げ、2025年度を集中的に論議する期間に定めています。こうした情勢を背景に、事態の収束に向けて具体的な議論が後回しになってしまうと、2027年度まで現状の高値が続くことも予想されます」(小川さん)

少なくとも現時点において明白だと言えるのは、「令和の米騒動」発生前の水準までコメの価格が下がるというシナリオは極めて非現実的だということだろう。ただ、さすがに青天井の高騰が続けば、国がさらなる打開策を打ってくるだろう。

こちらの記事もおすすめ だから転売ヤーがコメでボロ儲けしている…「コメはある」と言い張って備蓄米の放出を渋った農水省の大失態