親の意向優先はNG

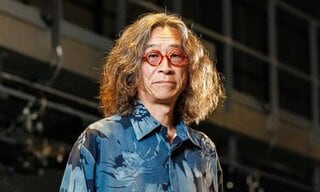

我が子の海外大学進学を考えている親世代へのアドバイスを求めると、高島さんは「親の意向を優先するのはNG」ときっぱり言った。

「海外でマイノリティーとして大学生活を送るのは相当な試練です。それを乗り越えられるかどうかは、自分の意思で入学したという主体性の有無が大きく左右します」

もちろん、子どもが「海外の大学に行きたい」と言った時に親の応援は不可欠だ。ただ、「応援だけではダメ」という。高島さんが両親に感謝しているのは「応援だけでなく、質問をたくさんしてくれたこと」だと振り返る。

「現地の治安は?」「専門性は身につくの?」「就職先はどうなるの?」……。親から矢継ぎ早に繰り出される質問への答えを探す過程で、高島さんは海外大学進学への覚悟が固まっていった実感があるという。とはいえ、容易に解決できない問題もあった。一番の難題は「学費をどう工面するか」。高島さんはハーバード大の奨学金制度に申し込むプロセスでも学びを得た、と振り返る。

家計の状況を詳しく把握したことに加え、奨学金を提供してくれる人と申請者の学生が直接面談するハーバード大特有のスタイルを経験したことによって、「親への感謝、サポートしてくれる人への感謝、大学側の期待に応える覚悟」が深く心に刻まれたという。

トランプ政権とハーバード大が対立

ハーバード大は今、トランプ政権によって苦境に立たされている。

反ユダヤ主義対策を理由に学生の取り締まり強化などを要求してきたトランプ政権に対し、ハーバード大は受け入れを拒否。これを受け、トランプ政権は助成金の一部凍結に踏み切った。ハーバード大は、トランプ政権に対して助成金凍結の取り消しを求める訴えを連邦地方裁判所に起こしている。

こうした母校の窮地に高島さんは「多様な文化を守り育む大学であり続けてほしい」とエールを送る。

「ハーバード大が担ってきたのは、さまざまな国から受け入れた学生を社会のリーダーに育てることで世界全体をより良くしていく役割です。忘れてはならないのは、そういうリーダーを育てることができたのは、心理的安全性が学内に担保されていたからこそだという事実。私が受けた授業でも、あえて極端な意見も排除しないことで議論を深め、意見が異なる相手とも尊重し合える環境が守られていました。そうした体験が今も私の中で、社会で生きていく意味を考えるベースになっています」

一方で、高島さんは国内トップ大学の東大が果たす役割にも注目している。とりわけ大きな期待を寄せるのが、2027年9月に開設される、学部と大学院修士課程にまたがる新課程「カレッジ・オブ・デザイン」だ。

「社会とのつながりを意識した教育プログラムには強く共感しています。さまざまな社会課題が顕在化していくなか、東大の存在そのものがこれからの日本の大きな強みになると期待しています」

(AERA編集部・渡辺 豪)

こちらの記事もおすすめ 東大VS.ハーバード、どちらが上? 灘高、東大、ハーバード卒の芦屋市長が明かす18歳で海外大学を選んだ理由