クラファンなどで約200万円を調達

「男性用、女性用のトイレがしっかりあったうえで、第三のトイレとしてオールジェンダートイレが共存していました。こうしたトイレがあれば、トランスジェンダーの人だけじゃなく、女の子を連れたパパや男の子を連れたママも気兼ねなく使えるし、女性用が混んでいるときにそっちを使うという選択も可能になる。トイレの選択肢を増やすことがいろいろな人の役に立つと感じたんです」

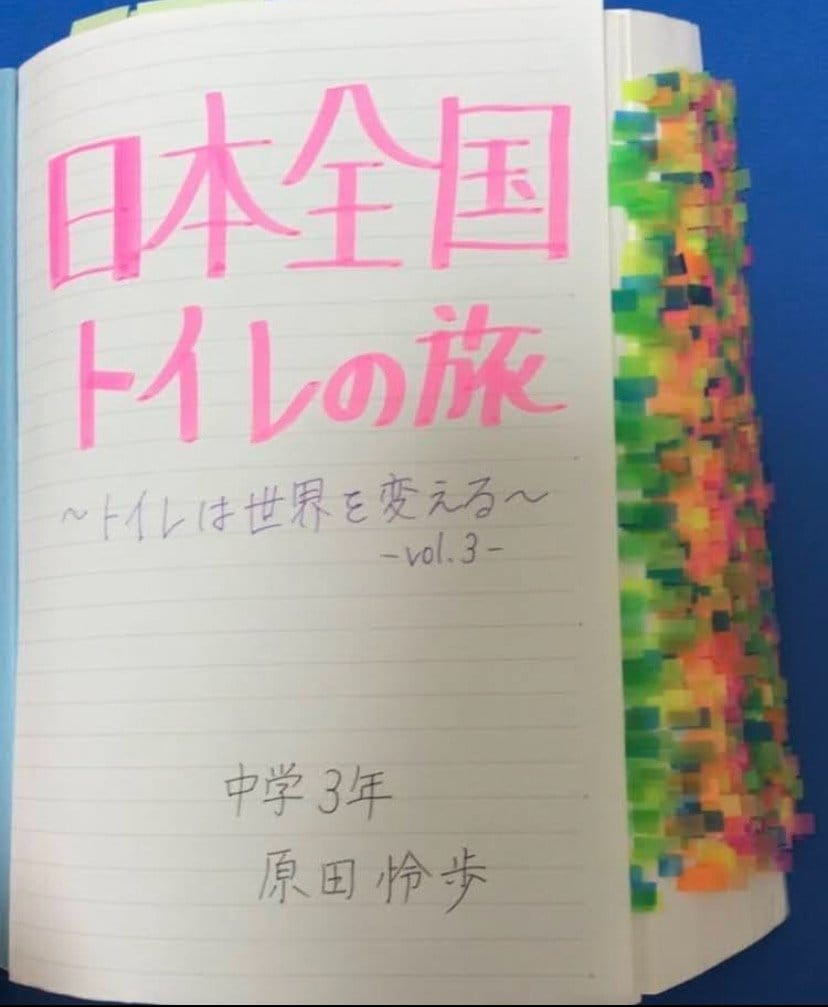

帰国後、原田さんはトイレの研究に打ち込むようになる。身体的な障害を持つ友人も何人かいたことから、東京の山手線を1駅ずつ降りてトイレのバリアフリー状況を調べた。それを皮切りに、空港や公共施設などあらゆる場所のトイレを回った。「日本全国トイレの旅」と題したノートには各所のトイレの設備や感じたことが、ぎっしりと書き込まれている。

高校1年のときには、日米におけるトイレの機能的側面と文化的側面の相互研究を目的に、文部科学省の奨学金プログラム「トビタテ! 留学JAPAN」に応募、アメリカ・アラバマ州へ1年間の予定で留学した(コロナ禍により10カ月で帰国)。帰国後もトイレ研究を続けながら、トイレにまつわる社会課題をマンガにして印刷したトイレットペーパーを開発。クラウドファンディングなどをもとに約200万円を調達し、各地の公共施設などに配ったという。トイレのコンサルティング活動もスタートしていくつかの施設のトイレ改修に携わった。21年には日本トイレ研究所が選ぶ「日本トイレ大賞」も受賞している。

そうしたなかで芽生えたのが、経済的な観点を踏まえたトイレの多様性研究への思いだ。

「マイノリティーに配慮したトイレをつくることは、消費行動と照らし合わせると施設にとって経済的なプラスが生まれるケースが多くあります。ただ、地域の状況によってその効果は大きく変わります。そこに国や自治体がどのくらいの補助金を出したらいいのか。あるいは、自分がこれまで集めてきたトイレのデータを、どう実践に生かしていけばいいのか。そんな研究をしたくなったんです」