4月は新卒・中途入社や部署異動で、チームに新メンバーが加わることが多い時期だ。組織づくりには、どのような視点が大切なのか。AERA 2025年4月7日号より。

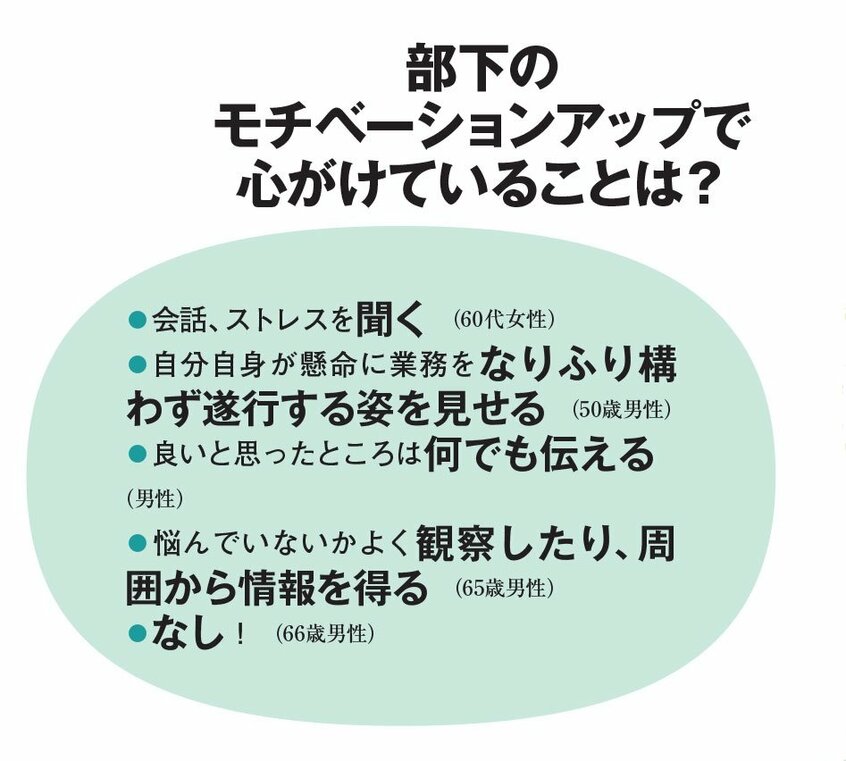

【図を見る】部下のモチベーションアップで心がけていることは?

* * *

「会社にいる全員が、必ずしも輝けるわけではありません」

そう話すのは、東京大学大学院経済学研究科講師で『Z世代化する社会』の著書もある経営学者・舟津昌平さんだ。一見冷たく聞こえるかもしれない。だが、舟津さんは社会で安易に使用される「成長」の言葉に警鐘を鳴らす。

「成長の裏側には往々にして比較が存在します。『特別な』成果やスキル・報酬を得ることを成長とするなら、他人との比較が不可欠になる。成長を相対的に捉える限り、全員が成長するのは理屈上不可能なはずなのです」

組織人格で向き合う

採用サイトの社員インタビューやビジネス書には、仕事を通した自己実現などの美しい言葉が躍る。そこにつづられた活躍は事実であろうが、すべての人が同じように自らの成長をわかりやすく実感できるわけではない。だからこそたとえ成長できなくても居場所があると思える組織づくりが重要になってくる。

「かといって組織にいる全員の要望に応えるのは難しい。過度なおもてなしは必要ありません。新入社員に迎合するのではなく、『自分たちの組織はこうなんだ』と構えることも大切です」

当然、組織や上司の方針と部下の価値観が一致しないこともある。そのギャップを埋める方法の一つとして、舟津さんは「組織人格」への注目を提案する。

「組織に規定された役割から職場に向き合えばいいんです。プライバシーの開示を伴う個人人格で仕事と向き合うと、怒られることを人格への攻撃だと恐れてミスを報告できなかったりする。職場での振る舞いはすべて『組織人格の自分』がしていることだと切り替えられれば、その不安も軽減されます」

だが、組織人格であっても互いの距離感をうまく測れないという声も。舟津さんは言う。

「今は、上司が怒鳴れば『一発退場』やむなしという空気があります。部下のミスには寛容になれとしつこいわりに、上司にはきわめて厳しい態度がとられる。上司が失敗しても“謝らせてあげる”空気感も必要です。失敗を修正していける寛容さが問われるでしょう」

(編集部・福井しほ)

※AERA 2025年4月7日号より抜粋

![AERA (アエラ) 2025年 4/7増大号【表紙:阿部亮平(Snow Man)】[雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/41MISYrwVvL._SL500_.jpg)