自分のほうが能力高い

この調査結果について「ロジックとしてよくわかる」と言う人がいる。管理職研修の講師として1万人以上の管理職の声を聞いてきたというマネジメントコンサルタントの濱田秀彦さん(64)。一方で、「信頼のらせん関係」を形成するのはなかなか難しい、とも話す。

「昭和から平成前半の職場では、部下が努力して成果を上げ、上司の信頼を勝ち取ることが主だった。そんな時代を生き抜いてきた人々が現代の上司層です。となると部下に対し『信頼してほしいなら、先に信頼できるような行動をしてくれよ』と思ってしまいがちなんです」

もう一つは能力の問題だ。上司層は、個々のタスクに関する能力は「自分のほうが高い」と思っている人が多い。管理職研修で「つい、自分でやったほうが早いと思ってしまう」という声を聞く機会は非常に多いと、濱田さんは言う。

では、信頼関係を構築するためにできることは何か。池田准教授は今回の調査で、上司と部下が一対一で行う面談「1on1ミーティング」が信頼関係構築におよぼす効果についても分析を行った。見えてきたのは、1on1を行うことで双方が「相手を信頼する」効果は小さいが、「相手からの信頼(被信頼感)を得る」効果は大きいということだ。池田准教授は言う。

「上司の側から見たとき、部下の話を聞くことが相手の信頼につながるかというよりも、むしろ部下からの話を引き出すことで自分がどれだけ信頼されているのかを感じる、そういう機会になり得るようなんです」

さらにいえば、その「実施頻度」よりも「部下の発言量」や「部下が個人的な深い内容を語れている程度」が、上司と部下双方の「被信頼感」に強く影響していることも見えてきた。

濱田さんはここを、「上司の側が気づけていない点だ」として注目する。

「管理職の多くは、会社から1on1ミーティングを勧められ、やってはみるものの何をどう話してよいかわからず、効果が実感できないままやめてしまったり、頻度を落としてしまったりという話をよく聞きます。でもそれは上司側が、部下からの信頼感を得るための方策として『自分の発言だけ』にフォーカスしてしまっているからではないか。『部下側の発言量が多くなると上司の被信頼感が上がる』点は重要なポイントです」

(編集部・小長光哲郎)

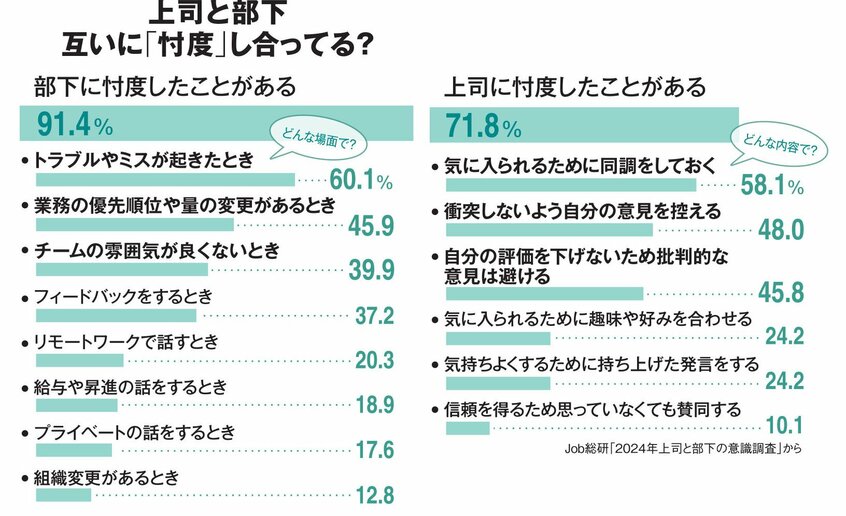

【後編はこちら】令和の職場「忖度」し合う上司と部下 互いに「腹の探り合い」信頼関係どう築けばいいか

※AERA 2025年4月7日号より抜粋

![AERA (アエラ) 2025年 4/7増大号【表紙:阿部亮平(Snow Man)】[雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/41MISYrwVvL._SL500_.jpg)