誹謗中傷に特効薬なし

誹謗中傷に対する特効薬はない。だが、対策は待ったなしだ。

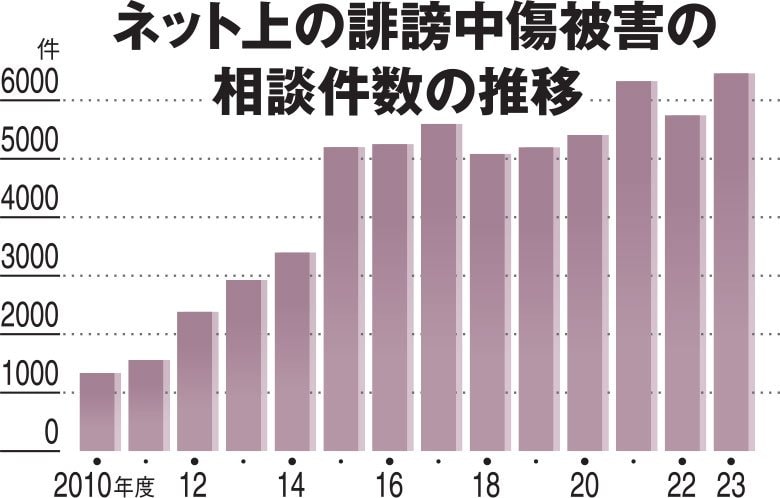

IT企業でつくる一般社団法人「セーファーインターネット協会」は2020年、「誹謗中傷ホットライン」(https://www.saferinternet.or.jp/bullying/)を開設した。ネットで相談を受け付け、誹謗中傷に当たると判断した書き込み等は、本人に代わりプロバイダーに投稿削除の依頼を無料で代行してくれる。

国も、言論空間の健全化へ動き始めている。今年5月までに施行される「情報流通プラットフォーム対処法(情プラ法)」は、誹謗中傷などの権利侵害にあたる投稿への削除申請があった際、原則1週間以内に判断するようSNS運営事業者に義務づける。

その上で求められるのが、ネットリテラシー。情報の真偽を見極める、知識と判断力を身につける力だ。

先の高橋さんは、ネットリテラシーを身につけるには「フラットな情報を積極的に入れることが大切」と説く。SNSでは自分に近い人と繋がる傾向にあり、その結果、似た意見ばかり見ることでそれが真実という思いが強くなる「エコーチェンバー現象」などが起きている。こうして偏った意見に触れていると、その思いを強くしていくことが知られている。

「そこで、比較的フラットな立場から報道している新聞やテレビのニュースから情報を得ることは重要です。反対意見にも耳を傾けることも必要で、自分が興味を持たない反対の意見を読んだりすることで、自分の意見だけに凝り固まらず、『なるほど、そういう見方があるのか』と気がつきます」

相手を誹謗中傷する前には、「一度冷静になってほしい」と訴える。匿名で投稿しても開示請求によってすぐに身元がわかり、リポストするだけでも名誉毀損罪に問われることがある。しかも、その誹謗中傷によって相手が亡くなった場合、責任を取れるのかと高橋さんは話す。

「決して、反射的に行動せず、一度冷静になる時間を持つことが重要です」

フェイク判別14%のみ

ネットメディア論が専門の国際大学GLOCOM准教授の山口真一さんは、「自分が情報を拡散したくなった時だけでも情報検証行動、つまりファクトチックを心がけてほしい」と話し、「主体的に考える力を身につけてほしい」と語る。

「私の研究では、SNSでフェイク情報を見聞きした後に、その情報が誤っていると適切に判断できた人は14.5%しかいませんでした。特に『自分は批判的思考ができている』と考えている人は、偽情報を信じやすく拡散しやすい傾向にあることも分かっています。自分も騙されると思って、SNSに接することは非常に重要です」