世界三大発明と言えば、火薬・羅針盤・活版印刷だが、人類にとっての「発明」は他にもたくさんある。いまみなさんが読んでいる「文字」も、その場にいない人に思いをつたえたり記録を残したりすることを可能にした発明だし、「時計」や「暦」のおかげで、私たちは計画をたてて物事を進めることができるようになった。

現代人は、人類が積み重ねてきた「発明」に囲まれて生活していると言っても過言ではない。発売されたばかりの『ビフォーとアフターが一目でわかる 発明が変えた世界史』(監修・祝田秀全/編集・かみゆ歴史編集部)は、60の発明を取り上げて、その発明「以前」と「以後」で世界がどう変わったのかを具体的に解説している。

この記事ではその60の発明のなかから、意外な「以後」をもたらした3つの発明を紹介したい。

***

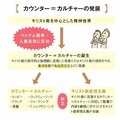

「そろばん」が建設可能にしたエジプトの巨大建造物

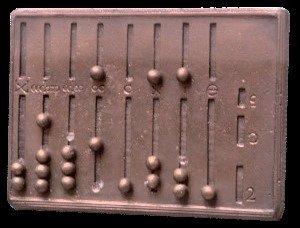

かつて人々は数を数える時、頭の中で暗算したり、両手の指を使って計算したりするしかありませんでした。しかし桁が多くなると時間がかかるうえ、数え間違いも当然増えます。それを防ぐために発明されたのが、現代でも使われているそろばんです。

そろばんが生み出されたのは紀元前3000年頃のメソポタミア。最初は板や地面に溝を引き、そこに小石などを置いて計算をするシステムでした。これによって、それまで暗算に頼らざるを得なかった膨大な計算を簡単にこなせるようになったのです。それは金銭の管理だけでなく、モノづくりにも生かされるようになりました。

最初こそ砂の上で行う簡易的なシステムでしたが、時代が経つと盤の上に玉をはめ込む溝そろばんなども編み出されます。このそろばんによる高度な計算は巨大建造物の建築にも役立ちました。

特にエジプトのピラミッドは現代人が見ても完璧な黄金比を持つ建造物で、世界七不思議の一つです。前2500年前後に建造された「ギザの三大ピラミッド」の中でも、最大とされるクフ王のピラミッドは高さ146メートル、底辺230メートル。平均2.5トンもある石が約230万個も使われています。巨大なピラミッドを建てるための測量や、高度な計算はとても暗算では追いつきません。古代の人々はそろばんを用いて巨大なピラミッドをつくった、といわれています。