まずひとつは関ヶ原合戦の陣跡は非常に短期間につくられ、利用されたものもありますが、それなりに痕跡が残っていることです。さらにその陣跡からもいろいろ検討することができます。

また、南宮山(なんぐうさん)山頂に毛利軍がいたといわれてきましたが、本当に正しいのか検討できるようになりました。山頂には非常に小さな砦(とりで)の跡しかなく、大軍が駐屯していたとはとても考えられない。その痕跡がまったく見あたらないのです。

逆に、松尾山城のように、中世から続く城跡の情報も読み取れます。松尾山城から関ケ原の盆地に向けて延びた尾根の上に大軍が駐屯していた臨時の駐屯段の痕跡が図面からみごとに把握できます。

それらを考えると従来の説の見直しが必要になると思います。一方で、決戦の当日、前夜というのか、急遽(きゅうきょ)、布陣したといわれている石田三成や宇喜多秀家(うきたひでいえ)などの西軍方の主要な部隊がいた場所は、土木工事を伴った明瞭な陣の跡を見つけることができず、伝えられるとおり、関ケ原に来た直後の翌朝から戦うこととなった西軍方の三成の主力部隊は、本格的な陣をつくれなかったことが見えてきました。

平山:「関ヶ原合戦図屛風」を見ると、島津氏の陣所のあたりに柵が設けられていることがわかります。柵跡はほとんど発掘調査では見つからないですね。

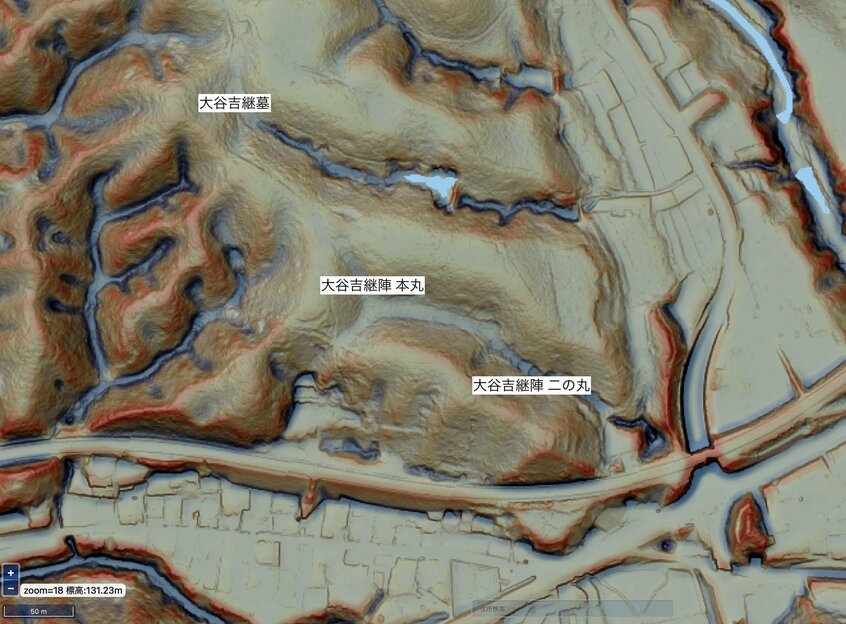

千田:簡易な陣所であったことは間違いなさそうです。西軍方で唯一、堀か帯曲輪などの痕跡が読み取れるのは大谷吉継(おおたによしつぐ)陣です。松尾山と対峙している場所ですね。

平山:陣所を構えていたのは大谷吉継だけ、というのは文献からも理解できます。最終的に徳川方が大谷の陣に向かって移動し始めるので後を追っていくということになるのですが、その痕跡はわかるのでしょうか。

千田:西軍の諸部隊が布陣した地点の最南端はその南東、谷筋を挟んで松尾山と対峙しています。現在、大谷吉継の墓がその奥にあります。その手前側、「大谷吉隆陣所古趾」と石碑が建っている一帯が陣の跡と考えてよいようです。

松尾山に向かって長く東西に尾根が延びていますが、その先端にも削平段や、土塁状のものをつくり、山の尾根筋に簡単には登れないようにしていたようです。

石碑のあるところから西側に鞍部があり、もうひとつの山も陣所にしていたようで、そちらは堀を谷筋に向けて構えて、セットで帯曲輪をつくっていました。その様子は現地でも確認できます。

平山:なるほど、少しずつ解明されましたね。これまで大谷吉継の陣所はあまり話題にならなかったですよね。

千田:大谷吉継の陣は石碑がある周辺の東西の尾根上が、陣の中心だと考えられます。松尾山城に対して前面にあった尾根上だけを陣と認識してきて、いま述べた箇所はひとつ尾根をずれた場所なので、大谷吉継陣と考えてこなかったのです。