「自分の葬儀は、自分ではできないんですよ。お金を出すのも各種手続きも生きている人がすべてやるんです。もちろん故人の意思を汲むケースがあってもいい。でもたとえ故人が盛大な葬儀を望んでいたとしても、『残された家族にとっての状況』を総合的に考え、それに基づいて決める。その結果、『簡素に』と決めたとしても、決して間違ったことではありません」

なぜ、葬儀の形は変化してきているのか。「戦後社会の変化と密接に関係している」と指摘するのは、葬送ジャーナリストの碑文谷創さんだ。

「葬儀は戦後の経済成長期、そしてバブル期を経て肥大化していきました。バブル期は一般の個人葬でも200~300人の会葬者がいるのが珍しくなかった。いまでは考えられませんよね。でも日本の葬儀の歴史から見れば、この頃がむしろ『特殊な時代』だったんです」

7割が故人を知らない

大規模な葬儀を支えていた一つが、故人の子どもの同僚など会社関係者だ。その結果、「7割の会葬者が故人を知らない」という事態も起きていたという。

「しかしその後、バブル崩壊で潮目が変わり、1995年頃には家族葬も登場するなど、葬儀に会社などが関わらない『個人化』の流れが出てきました。経済的理由に加え、『7割が故人を知らない』異常な事態に、『こんな葬儀じゃ遺族が主役と言えない』という反発が出てきたことも背景にあったと思います」

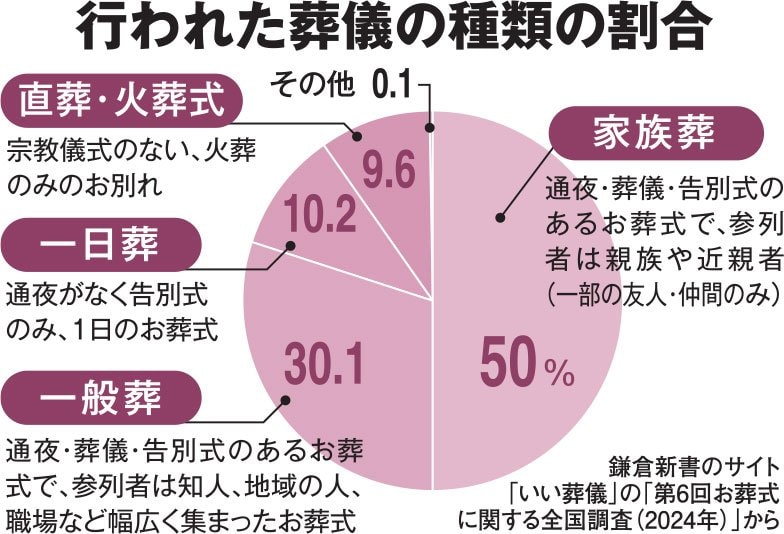

その流れは2008年のリーマンショックで加速し、11年の東日本大震災やコロナ禍を経て、「小規模な葬儀」が主流へと変わっていくことになる。

「この傾向は将来的にも変わらないと見ています。お金をかけて大きな葬儀をしないと死者を弔ったことにならない。そんな経済成長期にだけあった幻想から自由になり、お葬式のさまざまな規範やマニュアルから解き放たれ、私たちは自分たちで葬儀に向き合わなければならなくなった。だから葬儀のやり方にもいろんな選択肢があるのは当たり前。そういう時代になってきているのだと思います」