黒塗りにされた官民連携の闇

新図書館建設をめぐって発表された基本計画や基本構想には、さまざまな立場の市民がそこに集まって、より豊かな地域文化をみんなでつくりあげていくというような美辞麗句が並べられている。

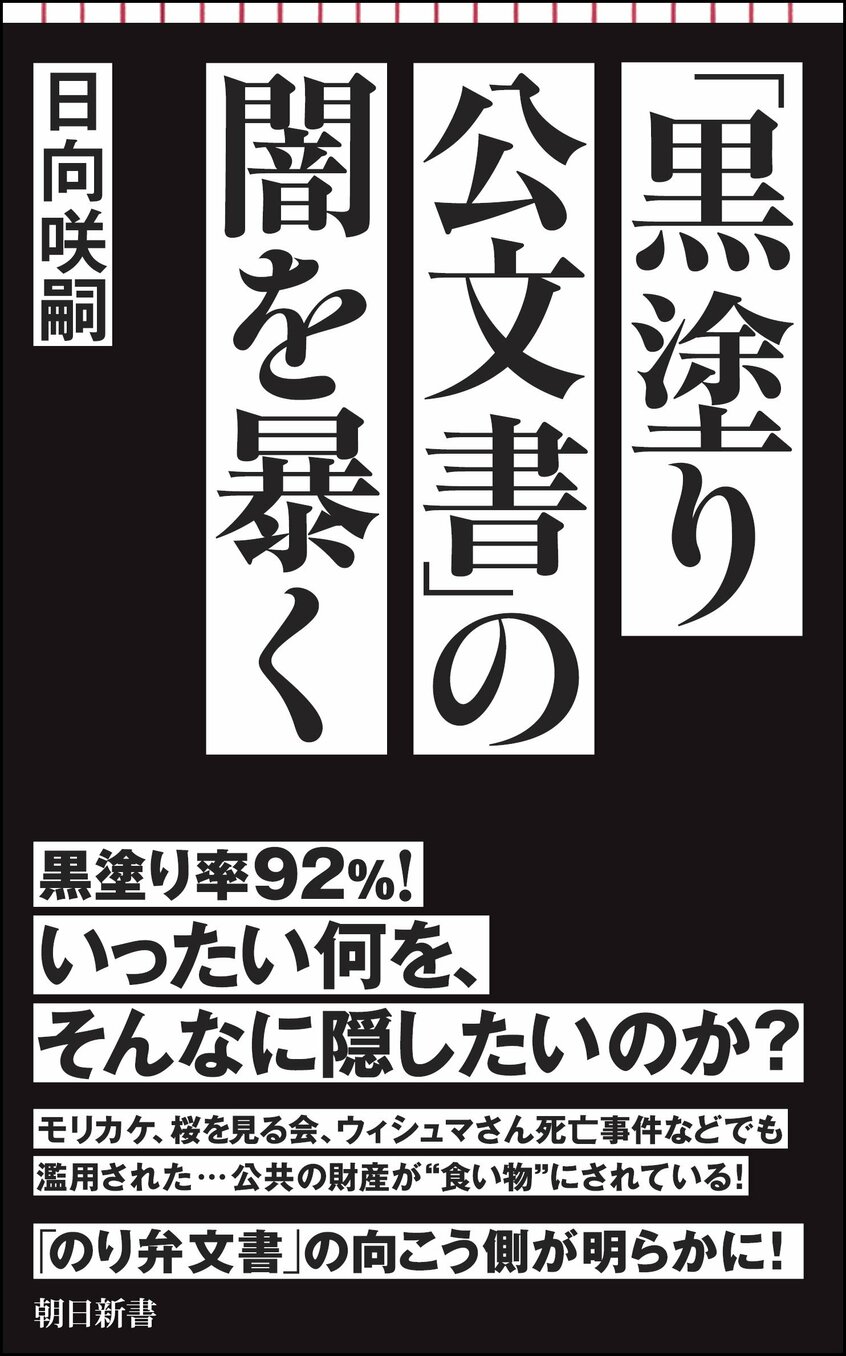

なのに、そのプロセスの一端を記録した公文書には、計画文書の中身とはおよそ別世界の暗黒行政が現われたのは、いったいどうしてなのか。黒塗りすることによって、いったい彼らは何を隠そうとしているのか、なんのために黒塗りしたのか、どうしてそれが開示できないのか、そして、そもそも黒塗りされた文書には、いったい何が書かれていたのか。

図書館は、ただの一例にすぎない。市民センター、公園、緑道、水族館と、われわれの日常生活に密接にかかわる全国津々浦々の公共施設の整備事業でも、同じようなことがいまも着々と進行している。

モリカケ、桜を見る会、名古屋出入国在留管理局で起こったウィシュマさん死亡事件など、国政で大きく騒がれた黒塗り公文書が、いまや地方自治の現場でも、日常的に作成されていて、あたり前のように、市民の目の前に提示されるようになっているのだ。

大量の黒塗り文書を前に、ただ途方に暮れていた日から始まったのは、ひたすら関係者に疑問を繰り出していく取材。まるでジグソーパズルのピースをひとつひとつ合わせていくような作業からみえてきたのは、市民の共有財産(公共物=コモン)が特定企業の所有物であるかのように、思うままに改変されていく残酷なプロセスだった。

その行為を直接進めていた執行者は、決して「私利私欲にまみれた悪い奴ら」ではなかった。むしろ生真面目すぎるとさえいえる人たちだ。法令に則って、忠実に決められた事業を推進していく職員たちだったのである。公文書を真っ黒に塗りたくるのも、彼らにとっては、なんの疑いもない正しいことだったのだろうか。

ナチスドイツの高官で、第二次世界大戦中に数百万人のユダヤ人を強制収容所へ輸送する指揮をとったアドルフ・アイヒマンは、自らの職務に忠実なだけのごく平凡な役人の側面があったと、後年、指摘されるようになった。その意味からすれば「黒塗り公文書」というものは、役人による「凡庸な悪」の象徴といえるのかもしれない。