作家・北原みのりさんの連載「おんなの話はありがたい」。今回は「極悪女王」について。

* * *

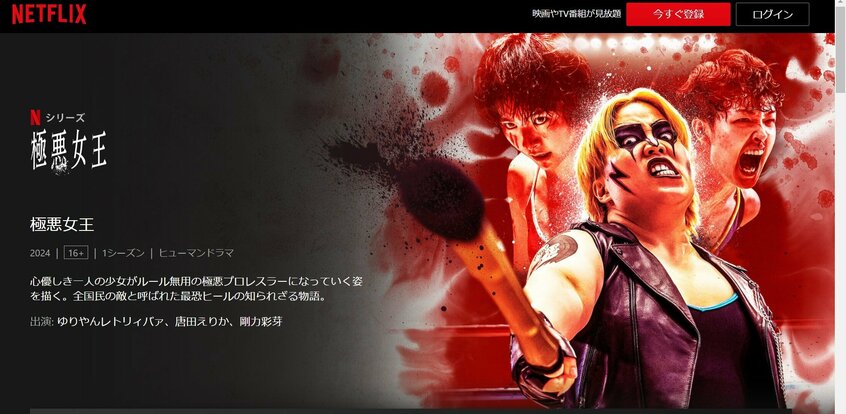

Netflixドラマ「極悪女王」に痺れている。

ダンプ松本さんの自伝的ドラマだが、「これは実際にあったことです」という注意書きがないのが不思議なほどに、「あの時のあれだ」の連続なのである。リング上の死闘、それを見守る少女たちの歓喜は、「懐かしさ」を通り越し、今そこにある熱狂として生々しく迫ってくる。さらに登場人物はほぼ全員が実在の人物で、しかも名前も本物のため、いったいどこまでがフィクションでどこまでがノンフィクションなのかと混乱するような気持ちに……。しかし、そういった設定そのものがそもそもプロレス的であり、何重もの入れ子状態のドラマ構造に、「こんなドラマは観たことがないぞ、このやろう!」。な、なんだかよくわからないイキリを感じてしまうのである。凄いドラマだ。

1980年代に日本中の女の子たちを熱狂させた女子プロレス。当時の少女たちにとって、女子プロは「私たち自身の闘い」だったことを、「極悪女王」によって久しぶりに思い出した。大人の女ではない、だけれど子どもの持つ全能感からは卒業している10代の女の子たち。身も心も、これまでの人生とはまるで違う場所に凄まじいスピードで連れていかれるようなもどかしさの最中にある少女は、「私たちの物語」を喉から手が出るほどに欲するのだ。

私自身もそうだった。私は女子プロレスではなく、デビューしたばかりの氷室冴子さんが牽引するコバルト文庫を選んだ少女だったけれど、氷室冴子がいなければ女子プロに熱狂しただろう。コバルト文庫も女子プロレスも、これまでに味わったことのなかった「女の子による、女の子のための、女の子の物語」だったから。

バブル期の日本が生んだ少女文化に、当時の女の子たちは心の深いところで救われたのではないかと私は思っている。この世界には私の居場所がある、仲間がいるのだと信じられることは、女の子たちの希望だったのだ。