空想上の存在に生命を宿した「光と影」

しかし、どう描けば見えないイマジナリの存在に説得力を持たせられるのか。

百瀬氏は、故・高畑勲氏に「片腕ではなく両腕」と言わしめたほどのベテランアニメーターだ。これまで1988年の「火垂るの墓」から2013年の「かぐや姫の物語」まで、高畑作品のメインスタッフとして、原画、絵コンテ、演出などを担当してきた。

西村氏も「かぐや姫の物語」「思い出のマーニー」のプロデューサーを担当。ほか、ポノックの作品には、スタジオジブリ出身のアニメーターが多数参加しており、今作でも“正統的後継”と評されるジブリらしさが随所に感じられる。

その一方で、ポノックでは百瀬氏を中心に、アニメーションの新しい表現手法にも果敢に挑戦してきた。それまでにも百瀬氏は、「もののけ姫」の制作時にジブリのスタジオ内にCG室を立ち上げるなど、積極的に新技術の導入を推し進めてきた。

「『もののけ姫』のときまではセル画が主流でしたけど、やっぱり表現の幅に行き詰まりを感じることが多くなっていたんですね。CGをうまく取り入れることで、今までできなかった立体や奥行きの表現ができるようになって演出の自由度も上がると思いました」

そしてイマジナリの実在感を出すために、本作で取り入れたのが「新しい影の表現」だ。

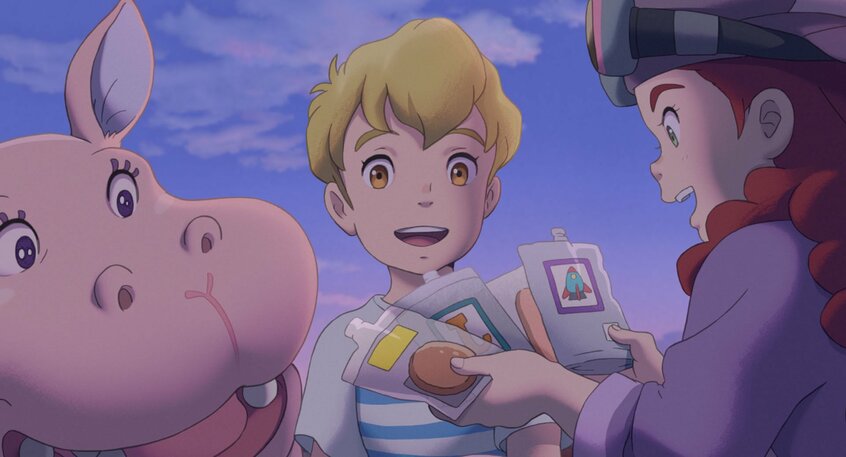

「屋根裏のラジャー」は総カット数1500以上、実に10万枚以上に及ぶ手描きのアニメーションで構成されている。通常、これらの人物の陰影部分は単色で塗られるが、本作ではフランスのアニメーションスタジオ「Poisson Rouge」が開発した技術を導入し、人物の厚みや凹凸に応じて陰影に自然な濃淡が出る処理を全てに施した。

これにより手描きならではの温かみを残しながら、イマジナリはより肉感的に、西洋絵画のようなふくよかさを持たせることに成功している。

「イマジナリに“輝き”を与えたかったんです。例えば、人が夕日を背負って立つと、耳や手は光を通して赤く染まって見えますよね。生命感というのは、そういう部分に宿ると思う。影を描くことは、光を描くことでもあります。想像された存在であっても、ちゃんと生きているんだということを感じてもらえる絵にしたかった」(百瀬氏)